2025-09-04

导语:本文通过提出饮片产业未来在检测技术创新数据生态构建与产业融合发展方面的重点方向旨在为中药饮片质量评价体系现代化提供理论支撑与技术路径

中药饮片作为中医临床用药的主要载体,其质量直接关乎临床疗效与用药安全。长期以来,中药饮片质量控制体系仍依赖于传统的“眼观、手触、鼻闻、口尝”等性状鉴别与理化检测方法,存在主观性强、经验依赖度高、效率低下且难以客观量化的缺点,无法全面反映饮片内在化学成分群及其相互作用的整体/专属性质量特征;加之对种植、采收、加工、炮制、储存等关键环节缺乏实时、在线、动态监控手段、生产全链条追溯能力薄弱等问题,造成饮片产业资源波动、市场逐利行为及规范化生产水平差异大,饮片掺伪、染色、增重、以次充好等问题频发,传统质控方法显得力不从心。

现行《中国药典》虽不断完善质量标准,但整体仍偏向于末端控制,对饮片炮制全过程的实时监控、多指标协同评价及海量数据的深度挖掘能力不足,难以质量均一性、稳定性和可追溯性的要求。尤其在中药饮片产业化、规模化快速发展的背景下,传统质控方式难以支撑现代生产与监管需求,中药饮片产业正加速向规模化、集约化发展,对质控手段的智能化、系统化升级提出更高挑战。

近年来,国家密集出台政策文件推动中药质量控制数智化转型,从《中国制造2025》到《“十四五”中医药发展规划》及2025年最新印发的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,均明确强调要推进智能制造与智慧质控体系建设。与此同时,全球制造业迈入工业4.0时代,以人工智能(AI)、大数据、物联网(IoT)、云计算、先进传感技术为突破中药饮片质控瓶颈提供了前所未有的历史机遇。政策牵引与产业需求双轮驱动下,融合近红外光谱、电子感官、大数据分析与人工智能建模等技术的数智化质控路径应运而生。通过构建可视化、自动化、智能化的闭环质量控制系统,有望实现从原料鉴别、过程监控到终产品评估的全过程管理,助力中药饮片质量评价范式从“经验判别”向“数据驱动、模型预测”升级,是推动中药产业现代化、国际化、高质量发展的必由之路。

1 中药饮片质量控制研究现状与发展瓶颈

1.1 中药饮片质量检测数智化转型的必要性

中药饮片作为中医临床用药的关键载体,其质量优劣直接影响中药疗效和用药安全。然而,当前中药饮片质量控制体系仍以传统人工经验识别与理化指标检测为主,存在评价标准不统一、分析手段落后、数据缺乏支撑等诸多问题。特别是随着产业规模扩大和市场需求增长,饮片质量控制面临“效率难以保障、准确性不足、过程不可控”的现实挑战。

尽管《中国药典》及地方炮制规范初步建立了饮片质量标准体系,但仍主要沿用中药材控制思路,缺乏针对饮片特有炮制过程的全流程质量评价机制。饮片在炮制、储运、包装等多个环节均可能出现掺伪、染色、增重、过度硫熏等问题。此外,饮片质量识别依赖传统的“看色闻香尝味”等感官经验,主观性强、重现性差,难以满足现代中药产业对高效、标准化、可追溯质量控制的实际需求。

造成当前质量检测瓶颈的核心原因,一方面在于在线快速无损检测技术缺乏,饮片炮制关键过程如火候控制、效应成分变化等难以实现实时量化监控;另一方面,智能化检测设备与生产线适配性不高,多数企业仍依赖人工经验与离线质检,缺乏自动感知、反馈调控的能力。此外,饮片追溯体系建设滞后,传统人工数据采集环节难以保证数据的真实性与一致性,严重制约了质量全流程溯源与监管的可行性。

面对上述瓶颈,国家持续从政策顶层设计层面加以引导和赋能。自2015年《中国制造2025》发布以来,我国明确提出“推动智能制造,发展智能检测装备”;2016年《“健康中国2030”规划纲要》强调“提升中药质量控制能力”;2019年《关于促进中医药传承创新发展的意见》提出“促进现代信息技术在中药生产中的融合应用”;2022年发布的《“十四五”中医药发展规划》明确指出要“推进中药智能制造与智慧监管”;2025年最新印发的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》则进一步强调“推进中药全过程质量控制与追溯能力提升,构建中药标准化、智能化、数字化质量体系”。上述系列政策文件为中药饮片质量检测体系的数智化转型提供了强有力的政策支撑与行动指南。

在此政策牵引与产业需求的双重驱动下,以快速分析技术、智能传感装备、大数据分析和人工智能建模为核心支撑的“数智化质控”路径,正在成为中药饮片质量管理的主要方向。通过构建高通量、智能化、全过程可视的质量控制系统,可实现从原料鉴别、炮制过程监控到最终产品评估的闭环质控模式,推动中药饮片质量从“经验判别”向“数据驱动、模型预测”的现代范式跃迁。这不仅是对传统质控方式的升级,也是中药产业高质量发展的技术必经之路。

1.2 数智化转型升级的内涵:“感知-认知-决策”闭环智能系统

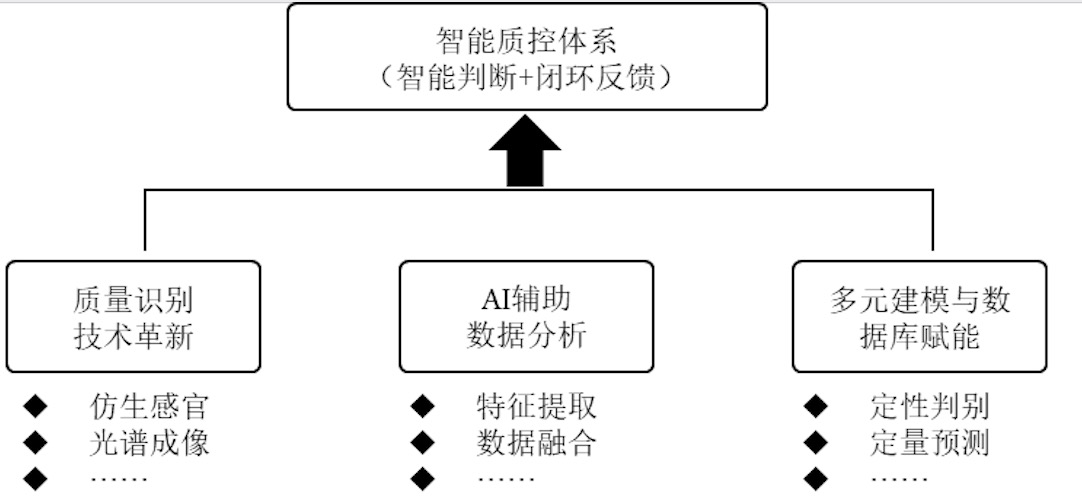

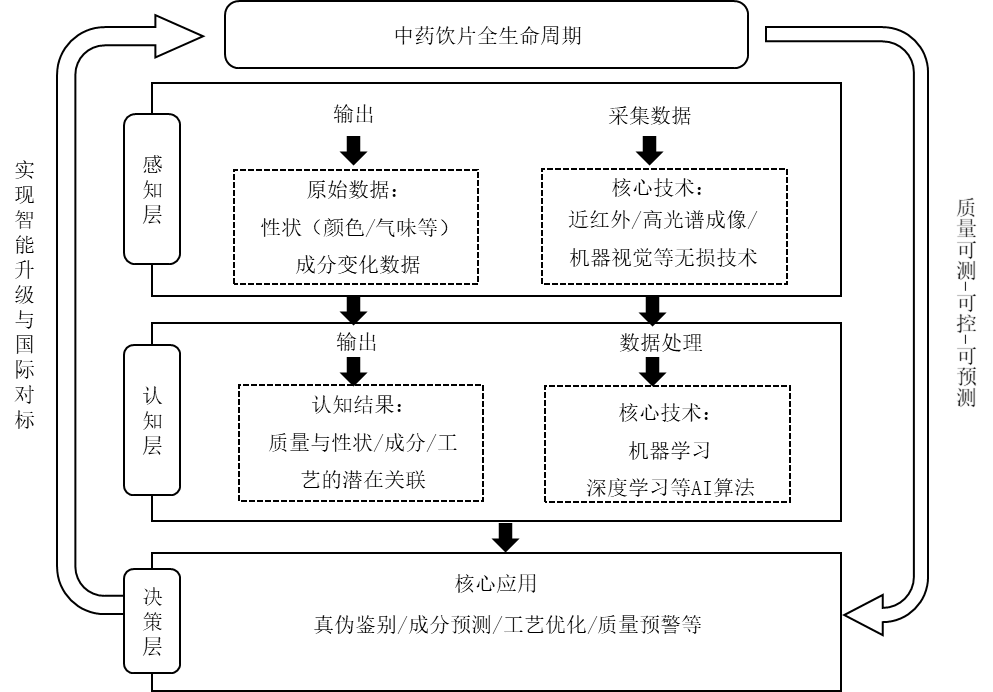

中药饮片质量控制数智化转型升级是中医药现代化发展的核心方向之一,通过现代质控技术、人工智能与传统中药质量控制体系的深度融合(图1),构建质量关联模型与数据库,实现从药材种植、生产加工、质量检测到流通应用的全生命周期精准管理与优化,其核心内涵是构建层次清晰、协同运作的“感知-认知-决策”闭环智能系统(图2)。

图 1 中药饮片质量智能控制体系

图 2 中药质控体系“感知-认知-决策”闭环智能系统

在“感知”层面,依托近红外光谱、高光谱等光谱技术,以及电子鼻、机器视觉等快速、无损、多维度的智能传感技术。通过识别饮片颜色、气味等性状特征,对关键参数的动态监测,构建饮片性状智能检测模式,实现了快捷准确的饮片质量判别,弥补了生产过程中传统人工质量检测在客观性上的不足。在“认知”层面,应用机器学习、深度学习等人工智能技术,对感知层获取的海量高维复杂数据进行智能处理,包括数据预处理、特征提取与筛选、降维、模式识别、关联分析及深度知识挖掘,将原始数据转化为有价值的信息和知识,从而将饮片特征结合AI算法辅助数据分析,达到对饮片质量的科学准确辨识。

“决策”层则是基于认知层提炼的知识,构建服务于实际应用的智能模型,通过迭代学习更新中药饮片智能数据库,实现对饮片真伪优劣、成分含量预测、炮制终点判断、工艺参数优化、质量预警触发及追溯报告生成等全产业链的决策参考,直接指导生产、检验和监管实践。这一转型路径本质上是现代质控技术、AI辅助数据分析与模型数据库赋能三者的深度融合。中药饮片数智化质量控制的核心目标是通过技术赋能,实现“经验质控”向“科学质控”,提升饮片质量、保障临床疗效,随着技术的开发,中药饮片质量控制也将迈向更高层次的精准化和智能化。

2 中药饮片质控数智化转型的三大技术支柱

2.1 质量识别技术革新

尽管质量识别技术的迭代革新为中药饮片的传统鉴别提供了可视化、量化的数字化表现,并在快速、无损、原位检测方面取得显著进展,但在产业化应用中仍存在若干关键瓶颈:

①检测标准缺失与结果可比性不足——不同研究和企业使用的光谱平台、传感器灵敏度、数据预处理方法差异较大,导致检测结果缺乏统一评价体系,阻碍了多中心数据共享与模型迁移;

②样品异质性与环境干扰影响显著——饮片批次间成分波动大、含水量差异、加工工艺不一致,加之检测环境湿度、温度、光照等外界条件对光谱信号和仿生传感数据有较大影响,易降低模型稳定性与泛化能力;

③设备适配性与在线化水平有限——多数先进检测设备仍以实验室台式为主,便携式和在线检测装置在生产线集成、实时采样、信号稳定性等方面技术成熟度不足;

④数据处理与模型解释性不足——当前质控模型多依赖“黑箱型”算法,缺乏对关键波长、成分或感官指标的可解释性分析,不利于结果溯源和行业监管采信。

针对上述问题,亟需在检测方法标准化、在线实时监测技术、抗干扰能力提升以及可解释性模型构建等方面开展系统研究,以推动质量识别技术在中药饮片产业的规模化、标准化和智能化应用。

2.1.1 光谱技术

质量识别技术的革新旨在发展快速、无损、原位、多指标同步获取的现代传感与分析技术。在光谱技术领域,近红外光谱应用最为成熟,基于C-H、O-H等官能团的倍频和合频吸收,适用于水分、灰分、浸出物及多种活性成分的快速定量分析及种类、产地、真伪鉴别,其无损、快速的优势使得便携式和在线式设备在生产现场与流通环节展现出巨大潜力。王彬等采集不同蒸制时间的天麻样品的NIRS,实现天麻蒸制程度的定性鉴别以及有效成分含量的快速定量分析。

高光谱成像技术融合光谱学与成像,可同时获取被测物体空间维度的连续光谱信息,不仅能反映整体化学成分,更能揭示成分空间分布异质性,在霉变虫蛀检测、掺伪物识别、饮片部位区分及均匀性评价方面独具优势,可实现中药饮片产地溯源、成分预测及真伪鉴别,如郭毅秦等利用高光谱技术对不同产地的葛根进行鉴别研究。

拉曼光谱则对分子极化率变化敏感,提供分子振动指纹信息,在矿物药鉴定、无机掺伪物检测及非法添加筛查中潜力巨大,其优势在于样品前处理简单且不受水干扰。此外,中红外对有机结构解析能力强,孙佳慧等基于拉曼光谱,结合化学计量学方法,实现质量检测对冬虫夏草和不同来源蛹虫草进行定性研究,建立了一种可快速鉴定冬虫夏草和蛹虫草的方法。太赫兹波对分子间弱相互作用敏感,为特定分析提供补充。赵伟等应用太赫兹光谱技术结合模式识别方法对白附片、大黄、党参、陈皮、麦冬、天麻等6种常用中药饮片进行分类鉴别。

核磁共振(NMR)技术在中药饮片质量控制中同样占据重要地位。NMR通过探测原子核在磁场中的共振信号,可以无损、定量地揭示化合物的分子结构与代谢特征。相比于光谱成像技术,NMR的优势在于分子结构解析能力强、定量性好,能够同时获取多组分的定性与定量信息。近年来,基于¹H-NMR、¹³C-NMR的代谢组学研究被广泛应用于中药饮片的品种鉴别、产地溯源与炮制工艺优化。例如,¹H-NMR谱图结合多变量统计学方法,可在整体水平上区分不同产地或不同批次的饮片,实现快速分类与质量一致性评价;二维NMR(如HSQC、COSY)则可进一步解析复杂体系中主要活性成分的相互作用模式,为理解中药饮片的多成分协同效应提供分子学依据。因此,NMR技术与其他光谱学方法的结合,正逐渐成为中药饮片质控的重要补充路径。

这些技术以高效、无损、高灵敏的优势,推动了中药质控向智能化、标准化方向发展,为行业质量监管提供了创新方法学支撑。

2.1.2多元仿生技术

中药饮片质控数智化转型中,以机器视觉(电子眼)、电子鼻、电子舌及物性分析仪为代表的多元仿生技术量化评价指标,显著提升了质量检测的效率。机器视觉通过摄像头与计算设备模拟人类视觉,实现目标追踪、图像解析及信息提取,并构建自主感知图像的智能系统。刘瑞新等川贝母真伪辨识正确率达82.5%~96.2%;电子鼻通过仿生嗅觉系统结合多元传感阵列,实现复杂挥发性成分的高通量检测,拱健婷等基于XG-Boost算法构建的姜黄属药材气味指纹模型区分准确率达98.6%,突破传统感官评价的主观局限。电子舌依托仿生味觉传感与机器学习,数字化解析中药煎煮液味觉属性,柴冲冲等针对生黄芩与酒黄芩,利用电子舌构建Fisher判别模型,揭示酒炙显著降低苦味特征,实现100%判别区分率。物性分析仪通过力学仿生原理动态量化饮片微观结构响应,陈彦琳等对生附片、黑顺片、蒸附片、炒附片等4种附子炮制品的质地特性分析,为炮制工艺优化提供客观物性参数。这些技术通过多维度仿生感知与智能算法协同,实现了中药饮片外观、气味、滋味及质构特性的数字化表征,推动质控从经验依赖向标准化、智能化方向转型。

同时,对于中药饮片这种成分种类多、含量差异大且存在相互作用的复杂体系,现代光谱及仿生感官技术的优势不仅在于“多指标快速检测”,更在于能够捕捉成分之间的整体特征模式。例如,近红外和中红外光谱通过检测分子振动与基团特征吸收,不仅反映单一成分含量,还能映射不同成分在物理化学状态上的协同变化;高光谱成像将空间分布信息与光谱数据融合,可解析成分在不同组织部位的非均质性,减少采样误差;拉曼和太赫兹技术则在揭示分子间弱相互作用、结晶状态变化等方面具备独特优势,这些信息对于理解中药饮片炮制或储藏过程中的成分相互作用至关重要。通过多源技术协同,可以形成对复杂体系的多维“化学指纹”,从而实现更高准确度的整体质量判别。

2.2 AI辅助数据分析

中药饮片质量控制数智化转型的核心在于通过人工智能(AI)技术实现复杂数据的深度解析与多源信息融合。其中,数据特征筛选算法与多源数据融合技术的创新应用,显著提升了质控模型的准确性、稳定性和泛化能力,为中药饮片质量评价从经验驱动向数据驱动转型提供了关键技术支撑。

2.2.1 数据特征筛选算法研究进展

中药饮片质量检测涉及光谱、图像、气味、质构等多维度数据,其高维、非线性、冗余等特性对建模效率构成挑战。特征筛选算法通过降维与关键信息提取,可有效优化模型性能。目前主流方法包括:

①基于统计学的筛选算法,主成分分析(PCA)作为一种经典的统计学降维方法,被广泛用于高维数据的特征提取与筛选。王俊亮在鉴别金银花与山银花的研究中,针对电子鼻的传感器响应值高维数据,采用PCA对原始数据进行降维处理。

②基于机器学习的嵌入式筛选,如随机森林(RandomForest)作为一种基于集成学习Bagging思想的分类模型,通过整合训练多个基决策树分类器,并采用特征子集随机抽样与样本自助采样(Bootstrap)策略,有效规避单一模型或特征组过拟合问题。

③基于深度学习的自动特征学习,卷积神经网络(CNN)作为深度学习的代表性架构,通过模拟生物视觉系统的层次化信息处理机制,构建了由卷积层、池化层及全连接层组成的多层感知模型。陈志维等在陈皮及广陈皮的外观特征图像分析中,利用卷积神经网络有效提取图像高级特征,能较为准确区分出陈皮与广陈皮,识别准确率达到94%。

尽管深度学习等AI模型在模式识别与预测性能上表现突出,但其“黑箱”特性使得模型决策过程难以直接解释,限制了其在药品质量监管和标准制定中的采信度。针对这一问题,可引入可解释性AI(explainable AI,XAI)策略,例如:特征贡献度分析(如SHAP值、LIME算法),用于量化不同波长、成分或感官特征对预测结果的贡献比例;可视化技术(如光谱通道热力图、卷积特征映射),直观展示模型关注的关键区域或变量;规则抽取与简化模型,在深度模型基础上生成可读性高的判别规则或阈值范围,便于专家复核与监管部门采信。

通过引入可解释性机制,不仅有助于提升模型在跨平台、跨批次应用中的可靠性,也为行业标准化和模型迁移提供了透明、可验证的技术依据。

2.2.2 多源数据融合进展(数据级融合、特征级融合、决策级融合)

多源数据融合通过整合不同模态信息的互补性,可突破单一技术检测盲区,其层级分为:

①数据级融合:直接整合原始数据,需解决异构数据对齐问题。HAIYANFU等首次将NIR-MIR原始光谱数据融合与移动窗口偏最小二乘判别分析相结合,建立了基于NIR的PLSDA算法和NIR-MIR融合光谱方法,构建延胡索掺伪鉴别模型,准确率达96.8%,证实了该方法对延胡索的真伪和掺伪鉴别具有良好性能。

②特征级融合:提取各模态特征后融合,如傅饶联合色度值测定结果与电子鼻响应值,通过PCA降维后采用子空间判别算法,原点分类的准确率达到94.4%。

③决策级融合:独立建模后集成结果,常见于多算法协同。用FT-MIR、ATR-FTMIR、NIR、UV多种光谱技术采集其指纹图谱,结合多种变量筛选方法及多来源信息融合策略,建立单一或融合PLS-DA、SVM及RF滇重楼产地鉴别及年限鉴别模型,辅以HCA及PCA,为其光谱指纹图谱研究提供依据。

AI辅助数据分析通过特征筛选与多源融合,显著提升了中药饮片质控的精准性。然而,数据异构性、模型可解释性及小样本泛化能力仍是瓶颈。未来需进一步探索基于域自适应、元学习的跨场景迁移模型,并构建标准化多模态数据库,以推动中药质控数智化体系的完善。

2.3 多元模型建立与数据库赋能

中药饮片质控数智化转型的第三技术支柱聚焦于智能化模型构建与数据库赋能,通过机器学习(ML)、深度学习(DL)算法实现质量定性定量分析,并依托标准化数据库提升模型泛化能力与行业协同效率。

2.3.1机器学习、深度学习模型在中药饮片质控(定性、定量)中的应用进展

2.3.1.1 定性分析:分类与鉴别模型

传统机器学习模型(如SVM、RF、PLS-DA)凭借高解释性,广泛用于饮片种类、产地及真伪鉴别。例如,赵堉文等[19]通过比较随机森林(RF)、支持向量机(SVM)、主成分分析-支持向量机(PCA-SVM)与卷积神经网络(CNN)的模型性能,获得了基于表面增强拉曼光谱(SERS)技术的微生物限度快速预判最优模型,为中药制剂中间体的微生物限度快速预判提供了新方法。吴冲等以川贝母、山楂及半夏饮片为研究对象,通过机器视觉采集图片大数据,建立图像数据库,以深度学习为手段,研究建立深度卷积神经网络模型来实现定位检测、品种识别等功能,以显著提高中药快速鉴别的准确率。

2.3.1.2 定量分析:成分预测与工艺优化

针对有效成分含量预测,PLSR、ANN等算法展现显著优势。例如,李子安等[21]通过比较层次分析法(AHP)、基于指标相关性的权重确定法(CRITIC)及AHP-CRITIC混合加权法以确定各评价指标权重系数,进行综合评分比较。随后采用灰色关联度法对混合加权法计算结果进行分析,而后通过构建反向传播人工神经网络(BP-ANN)模型,对提取工艺参数进行预测,优选参芎黄连解毒颗粒的提取工艺。孙成玉等采集了9种不同来源丹参饮片的高光谱;分别采用最大最小归一化、均值中心化、标准正态变量变换、Savitzky-Golay平滑滤波、多元散射校正等5种光谱预处理方法,结合ANN建立了鉴别这些样品来源的分类模型。

2.3.2 中药数据库的研究进展与在饮片领域的应用潜力

2.3.2.1 数据库类型与功能拓展

当前中药数据库主要涵盖:①《中国药典》物质基础库、TCMD),收录成分结构、药理活性及质控标准;②多模态检测数据库;③炮制工艺数据库,整合炮制参数-成分变化-质构特性关联数据,为工艺优化提供基准。

2.3.2.2 数据库驱动的智能质控体系

数据库通过知识图谱(KG)与AI模型协同,实现质量溯源与决策支持。付涛涛等以2020年版《中国药典》一部为数据来源,通过分类轴位(如基原、性味、功效、炮制方法、质量控制指标)结构化解析,实施实体消歧与属性归一化处理,构建标准化中药知识图谱。基于图谱的统计分析、知识计量及可视化技术,为中药资源开发、质量溯源体系优化提供结构化知识支撑。

3 中药饮片数智化质控技术创新应用

中药饮片质控的数智化转型不仅依赖于理念和模式的变革,更根植于技术体系的深度演进。在实现由“经验判别”向“数据驱动”的质控跃迁过程中,必须构建起支撑性强、可操作性高的核心技术支柱。当前,光谱检测、多元仿生感官识别、人工智能辅助数据分析与多源信息融合建模等技术,正日益成为中药饮片智能质控体系的关键组成部分。这些技术协同推动质控模式从单点测量向全过程感知转变、从单一指标向多维特征集成升级,为中药饮片的真实、客观、可追溯质量评价提供了坚实基础。

具体来看,中药饮片的数智化质控体系可大致分为3个技术层面:第一层为“质量识别技术革新”,即通过光谱成像、仿生感官等现代检测手段,取代传统的感官识别和理化检测,实现饮片性状、气味、滋味、内部成分等多维特征的快速、客观、无损感知;第二层为“AI辅助数据分析”,即借助机器学习、深度学习等人工智能算法对多模态检测数据进行特征提取、降维建模、判别分析,从而实现复杂信息的深度挖掘与智能判识;第三层为“多元模型与数据库赋能”,即以标准化、结构化的数据库为支撑,建立涵盖多元数据的质量评价模型体系,推动模型迁移、平台协同与行业共享。本章将围绕以上3个技术层级,从原理基础、代表技术、研究进展及应用场景等方面进行系统阐述,展示中药饮片质控从“感知”到“理解”,再到“预测”的技术演进路径。

3.1 饮片道地产区及基原区分

道地性是极具中医药特色的整体性概念。中药材的道地性是指经过中医临床长期实践所优选出来的,产地特定、栽培精细、功效显著的中药材,具有地域性、疗效稳定性和特异性等特点。这一概念不仅是中药材质量评价的重要依据,更是中医临床疗效保障的关键。然而,不同产地及基原的药材,由于地理环境、炮制工艺及药用部位等多方面的差异,导致同种药材的质量、临床疗效和主要成分等可能存在明显差异。因此,精准识别药材的产地与基原,已成为中药质量控制及道地性研究中的核心问题。

传统的中药材鉴别方法如性状、显微及理化鉴别等,虽能满足基础识别需求,但在应对多基原、相似性强的药材时仍存在一定的局限。近年来,随着人工智能、机器学习、现代传感技术与多维信息融合技术的快速发展,基于现代智能感官与数据挖掘技术的中药材产地溯源与基原识别方法应运而生,为中药材的道地性评价提供了全新的技术路径。

傅饶等利用现代智能感官技术,通过CM-5分光光度计获取不同产地丹参的颜色参数(L*、a*、b*),并采用主成分分析(PCA)和Fisher判别分析构建基于颜色信息的快速识别模型,对丹参不同产地的54批样品进行鉴别,其分类准确率高达90.74%。同时,采用HeraclesNEO超快速气相电子鼻提取丹参的气味成分,并利用判别因子分析(DFA)与偏最小二乘判别分析(PLS-DA)筛选出10种具有显著差异性的气味标志物,如1,8-桉叶醇、3-甲基呋喃等。进一步进行相关性分析发现,丹参的颜色数据与气味成分之间存在明显的互补关系,两者数据融合后,经子空间判别等机器学习模型处理,可实现94.4%的高分类准确率。GUOQ等[25]结合了E-eye、FlashGC电子鼻与FT-NIR技术,通过对姜黄原始光谱数据的标准正态变换(SNV)处理,并利用支持向量机(SVM)等多种机器学习方法,成功将分类准确率从83.3%提升至100%,同时通过偏最小二乘回归(PLSR)模型对姜黄素等关键成分进行高精度定量,展示了该方法在产地鉴别及质量快速评价中的优势。此外,张礼欣等采用HeraclesⅡ型超快速气相电子鼻技术对不同产地荆芥穗进行气味鉴别。

李铭轩等针对多基原郁金饮片难以依靠传统形态鉴别的问题,采用HeraclesNeo超快速气相电子鼻技术对来自不同省份的40批样品进行气味成分分析,构建气味指纹图谱,并利用PCA、判别因子分析(DFA)以及软独立建模聚类分析(SIMCA)建立多个识别模型,通过单因素方差分析(One-wayANOVA)结合变量投影重要性指标(VIP)筛选,最终确认了包括β-石竹烯、柠檬烯在内的13个差异性气味成分作为基原辨识标志,为多基原郁金饮片的快速识别与质量控制提供了新的方法与思路。于梦婷等采用分光测色仪测定不同基原莪术饮片的L*、a*、b*色度参数,通过SPSS建立数学预测模型确定不同地域基原的颜色范围,结合双波长HPLC同时定量9种倍半萜及3种姜黄素类成分,利用Pearson相关性分析揭示了外观颜色与内在成分的显著关联,最终实现了100%的识别率,为莪术的快速鉴别及质量评价构建了有效体系。此外,杨硕等[30]采用电子感官技术和气相-离子迁移谱技术,对不同基原大黄饮片的滋味、气味和挥发性成分进行对比分析,并结合PCA、PLS-DA等方法进行识别并建立大黄饮片的基原判定标准。

现代智能感官技术结合AI辅助数据分析手段,已成为中药材道地性研究与产地基原快速鉴别的重要方向。通过整合颜色、气味、光谱、图像等多维数据,并引入先进的机器学习算法,不仅能够显著提升识别精度与效率,更为中药质量评价、标准制定及中药资源保护提供了坚实的技术支撑。在中药现代化与标准化快速推进的背景下,基于现代技术手段的道地性识别研究将具有更加广阔的发展前景与现实意义。

3.2 饮片掺伪精准辨识

随着市场对中药材资源需求的不断扩大,掺假现象在中药流通和加工环节中时有发生,严重威胁着中药的质量安全与临床疗效。因此,建立高效、准确的掺伪识别技术体系,对于中药材质量控制和道地性保护具有重要意义。传统的掺伪识别手段多依赖肉眼观察与化学分析,既无法实现快速筛查,也难以对掺伪比例进行精确量化。随着数智化检测技术的引入,基于多维特征的智能掺伪识别体系逐步建立,提升了检测效率与准确性。近年来,多种现代检测手段被应用于中药掺假识别中,特别是结合多变量分析和智能识别算法的光谱、色度与分子生物学方法,显示出了良好的应用前景。

LIMX等以酸枣仁为研究对象,采用色度分析与傅里叶变换近红外(FT-NIR)技术,结合多变量算法进行掺假比例的定性与定量识别。研究发现,单独依赖色度提取器难以准确识别掺杂比例,但通过FT-NIR技术获得的原始光谱数据,经标准正态变换(SNV)和CARS、1d+SG+ICO等特征选择方法处理后,所构建的分类模型平均识别准确率由77.06%显著提升至97.58%。此外,基于处理后的特征光谱构建的回归预测模型,其校准集与预测集的决定系数(R²)均高于0.99,表明该模型在反映掺假程度方面具有优异的线性拟合能力与预测性能。除光谱技术外,ZHANGJB等通过电子眼、快速气相色谱电子鼻(FlashGCe-nose)和顶空气相色谱-质谱联用(HS-GC-MS)联用技术,对酸枣仁中的掺杂物及其地理来源进行深入分析,发现酸枣仁与掺杂物在颜色及风味化合物上存在明显差异,从而为中药材的掺伪问题提供了多维度鉴别策略。

苏雪蓉等以鳖血为研究对象,基于COⅠ基因SNP位点的特异性差异,设计出鳖血特异性引物,建立了等位基因特异性PCR(AS-PCR)检测方法。通过优化PCR反应条件,实验证明,仅鳖血样品在凝胶电泳中出现约286bp的特异性扩增条带,其他常见动物血液样品(如驴、牛、羊、鸡、猪、兔等)均无扩增产物,验证了该方法的高度专一性与实用性。此外,SHIM等采集不同产地灵芝孢子粉的NIR光谱数据,结合PLS和人工神经网络(ANN)进行回归分析,从而预测灵芝孢子粉的掺假水平。

基于近红外光谱、机器视觉和多模态感官融合技术等手段的中药材掺伪识别方法,已逐步成为当前中药质量控制研究的重要方向。上述技术的开发应用,不仅能够实现中药材掺假行为的快速识别与精准溯源,也为建立中药材全链条质量保障体系提供了有力的技术支撑。

3.3 饮片炮制过程动态监测

中药“炮制”作为中医药独有的加工工艺,是连接药材与饮片、调节药性、确保疗效的重要环节。中药“饮片入药,生熟异治”的独特优势使得药材炮制成饮片后具备药品的属性,其质量直接关系到中医的临床疗效。其过程中药材的颜色、气味、质地以及有效成分发生显著变化,直接影响临床应用效果。然而,传统的“火候”判断多依赖操作经验,难以实现标准化、量化控制。因此,建立饮片炮制过程的动态监测技术成为推动饮片标准化的重要方向。现代研究已将多维光谱成像、等现代分析技术,有助于揭示中药炮制过程化学成分的变化规律。

ZHANGJB等采用电子眼和傅里叶变换近红外(FT-NIR)光谱对天麻蒸制过程进行了动态监测,研究构建了天麻素、对羟基苯甲醇、巴利森苷E、巴利森苷B和巴利森苷A等5个成分的偏最小二乘回归模型,有效预测了天麻在蒸制过程中有效成分含量的动态变化;LIY等在此基础上构建并优选了天麻的最佳干燥动力学模型,并采用扫描电镜、电子眼以及快速气相电子鼻等对天麻干燥过程中的显微结构、色泽、风味以及有效成分含量进行了客观量化;与之相似,LIHF等结合卷积神经网络(CNN)和偏最小二乘回归等机器学习方法,建立了淫羊藿的定性识别和定量预测模型。E-eye与CNN联合使用时,炒制程度正确率达到了93.3%。通过光谱预处理构建的红外光谱偏最小二乘判别分析(PLS-DA)能够更好地区分不同加工程度的味淫羊藿。基于光谱预处理,成功建立了偏最小二乘模型,并通过优选遗传算法(GA)、变量空间迭代收缩法(VISSA)和竞争自适应重加权抽样(CARS)4种特征波长筛选算法,精准预测了淫羊藿中4种黄酮类化合物的含量。

中药炮制作为传统制药工艺的核心环节,其过程动态监测技术正逐步迈向智能化和精准化。这些研究表明,融合多源检测手段与机器学习建模方法,能够从外观、化学、气味、微观结构等多个维度全方位刻画炮制过程的动态变化,实现从传统经验向科学控制的质的飞跃。未来,基于“数字识别”技术构建炮制过程的仿真模型、反馈控制系统和质量预测机制,将成为中药制造智能化升级的重要突破口。

4 未来展望

在中药饮片质控数智化体系逐步成型的当下,相关技术、方法与应用场景虽已取得显著进展,但距离构建成熟、高效、可推广的行业级解决方案仍存在诸多挑战与发展空间,现有研究依然存在若干制约性因素,需要在进一步的学术探讨与产业实践中予以正视。

当前,数据难以跨实验室、跨平台共享,已成为限制模型迁移与行业协同的关键障碍。这种困境并不仅仅源于缺乏统一标准,更深层的原因在于检测设备参数不一致、数据预处理方法差异较大,以及数据库架构缺乏兼容性,从而削弱了多中心研究和行业标准化的可能性。此外,先进检测手段如高光谱与太赫兹光谱在科研环境中表现突出,但高昂的购置与维护成本、对操作人员的专业要求,使得其在中小企业难以普及,科研与产业之间形成落差。AI模型在饮片质控中的应用同样面临挑战,其泛化能力不足不仅与模型训练方法有关,更与样本代表性不充分、饮片批次间的天然差异以及对训练集特征的依赖密切相关。

在不同技术路径的比较中,可以发现各有优势与局限。光谱与仿生传感强调快速、无损与原位检测,但易受环境干扰且解释性有限;传统化学分析方法精确度高,但耗时长、破坏性强且成本较高;AI建模在模式识别与预测方面展现出巨大潜力,但过度依赖大规模高质量数据,其“黑箱”特性又限制了在质量监管和行业标准制定中的可信度。因此,单一技术难以独立支撑质控体系的完善,未来亟需通过多维度手段的协同融合,形成跨尺度、跨环节的整体解决方案。

针对饮片质控的核心挑战,数智化手段能够提供明确的应对策略:针对均一性不足,可通过多批次建模与分布式数据库实现跨区域一致化评价;面对稳定性欠佳,依托在线监测与动态建模提升对工艺过程波动的适应性;而在追溯性不足方面,区块链与全链路数据存证可为信息透明与验证提供保障。更为根本的是,数智化的效能取决于数据源的可靠性。如果源头样品缺乏真实性、代表性与质量把控,那么无论后续采用何种模型与算法,最终结果都难以避免“垃圾进、垃圾出”的局限。因此,必须将源头质控置于数智化体系的首要位置,构建“源头质量—数据可信度—数智化应用”的闭环逻辑,以保障技术落地的科学性与可持续性。

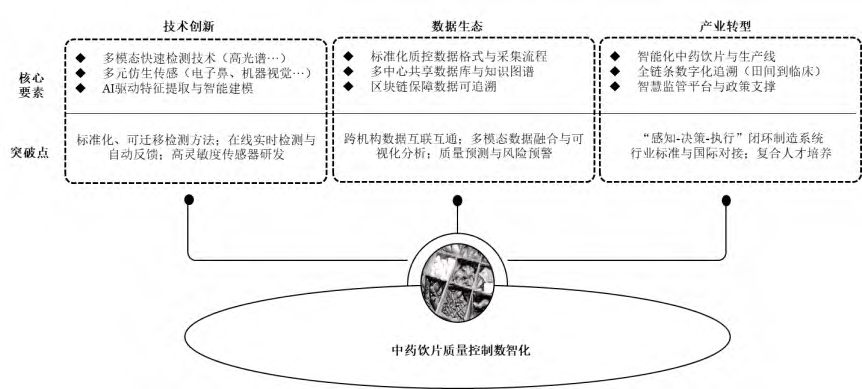

展望未来,随着检测技术的不断演进、数据资源的持续积累与政策体系的逐步完善,一个以技术创新—数据生态—产业转型为主轴的三位一体发展格局正在形成。技术创新将推动检测手段的迭代升级,数据生态将打通多源信息的壁垒,而产业转型则将在智能制造、智慧监管和国际标准对接中展现深远影响。通过这三方面的协同作用,中药饮片质控的数智化转型有望从理念探索逐步迈向系统化、规模化实践,最终实现从“经验依赖”向“智能驱动”的范式变革。

本章将从检测技术升级、数据体系建设及产业变革趋势3个层面(图3),探讨数智化质控体系的演进方向与重点突破口,为中药饮片质量评价体系的持续优化与深度融合提供前瞻性参考。

图 3 “技术创新-数据生态-产业转型”三位一体战略实施路径

4.1 技术创新路径

未来中药饮片质控检测技术需进一步强化对复杂组分体系的解析能力,尤其在有效成分多重共存、成分差异微小的背景下,提高检测灵敏度与特异性成为关键方向。光谱技术方面,需加强高光谱、太赫兹等在微结构层面的定量建模能力,并探索多维融合(如光谱-质谱、图像-成分)路径,打破单技术瓶颈。例如,提升光谱对于复杂成分的定量检测能力,减少检测人员的工作量;深入研究高光谱、太赫兹等光谱技术,探索其在中药饮片微观结构分析中的新应用。

在感官仿生方面,传感器种类繁多,但是气味,化学成分传感器仅对单一的物质进行响应,而中药饮片成分复杂,质量标志物含量要求各不相同,目前市面上缺少这类物质的传感器,传感器具有响应快速、价格低廉的优势。研发更贴合中药复杂气味与滋味特征的多功能传感器阵列,有助于提升电子鼻、电子舌在识别分辨率与稳定性方面的性能。可用于优化机器视觉、电子鼻、电子舌等多元仿生技术,从而提升对饮片特征的捕捉精度。人工智能领域则应关注轻量化算法部署、模型鲁棒性与可解释性,推动边缘端部署与嵌入式智能检测设备研发。人工智能算法在中药光谱数据的使用上具有强大的能力,例如特征波长提取。另一方面人工智能算法具有高效的特点,深入学习前沿智能算法探索将量子计算技术引入中药饮片质控模型训练,大幅缩短计算时间,提升模型性能。

4.2 数据生态构建

中药饮片质量是中医药疗效的关键所在,中药饮片行业标准制定是推动中医药数字化发展的重点,但目前仍面临诸多挑战。当前的研究虽然在方法学层面不断取得突破,但仍受到一系列深层次因素的制约。不同实验室和企业之间的数据缺乏互通,其根源并非单一的“标准缺失”,而是涉及检测设备参数不一致、数据预处理方法各异以及数据库接口缺乏兼容性,这直接削弱了跨平台模型迁移和多中心协作的可能性。统一数据格式、规范采集流程并建立质量评估体系,将大幅提升数据的兼容性。数据共享是推动众多领域创新发展的关键,建立多中心数据共享平台,促进药企、科研机构、医疗机构之间的数据流通,扩大数据规模,丰富数据类型。

中药饮片质控数智化的核心之一在于建立高质量、可共享、可溯源的多模态数据库与知识体系。为解决上述关键问题对模型迁移与行业协同应用的制约和影响,需从以下几个方面推进数据生态建设:一是标准化建设,应制定覆盖检测参数、方法、数据结构、元数据标签的技术标准与格式规范,推动质控数据标准化采集与共享;二是多中心数据平台建设,鼓励药企、高校、检测机构等联合建设共享型数据库,打破数据孤岛,实现数据规模扩大与模型泛化能力提升;三是区块链技术的引入,保障数据传输过程中的隐私性与真实性,通过链上记录采集时间、来源、操作流程,实现全过程数据可追溯。

此外,结合知识图谱与本体构建技术,可实现中药饮片从基原、性状、成分、炮制方法、工艺参数、检测指标到临床功效之间的关联图谱建模,为模型推理、药效预测、监管决策等提供结构化知识支撑。

4.3 产业变革趋势

数智化质控不仅是技术升级,更是推动中药产业链整体变革的核心动力。未来中药饮片制造将从“人工经验主导”逐步迈向“数据模型驱动、智能设备执行、系统平台统筹”的智能制造新模式。

在产业层面,企业应推动中药智能工厂建设,部署可视化、自动化、智能化的生产与检测系统,实现“机器感知+模型决策+自动调控”的闭环运行;在上下游协同方面,应加强种植环节的数字化管理与品种溯源,研发中药饮片数字身份标签系统,实现从田间到临床的全过程追踪;在监管层面,需构建数字监管平台,融合企业数据上链、AI算法预警与可视化监管界面,推动监管从“人力抽检”向“智能筛查”转变。

在人才支撑方面,还需构建“中医药+人工智能+信息工程”复合型人才培养体系,推动教育、科研、产业深度融合,保障中药饮片数智化质控战略的可持续发展。

原文刊载于《中国中药杂志》 作者:郭强 李铭轩 窦慧 朱文虹 郑阳阳 余荷蓉 董文浩 聂心如 梁云昊 李良全 万欣 梅茜 李昱 季德 陆兔林

暂无评论,等你抢沙发