导语:工业 50就是让技术重新围着 人 转这才是工业发展的终极方向

作为常年泡在工业技术领域的研究者,这些年看着 “工业 4.0” 从热门概念落地成车间里的自动化产线,再到如今 “工业 5.0” 慢慢走进视野,真切感受到制造业正在经历一场 “从效率至上到以人为本” 的深层变革。今天就结合当下热度不减的工业5.0聊起,谈谈与工业 4.0 的差异,到对制造业的实际影响。

对工业4.0发展的重新思考

要聊工业 5.0,得先说说它为啥会出现。其实工业 4.0 的初衷特别好:用物联网、大数据、智能机器人把生产 “变聪明”,比如一条汽车装配线,以前靠人工拧螺丝,现在机器人能 24 小时精准作业,效率确实提上去了。但用了几年大家发现问题了 —— 过度依赖机器替代人,车间里的工人成了 “机器的辅助”,不仅创造性被压制,很多传统手艺和经验也用不上;而且为了追求效率,不少工厂忽略了环保,原材料浪费、碳排放超标成了隐性问题。

就是在这种 “效率够了,但温度和可持续性不够” 的背景下,工业 5.0 的概念被提了出来。这次,又是最早由德国先喊出这个方向,后来欧盟在政策简报里明确了它的核心:不能只把 “效率” 当唯一目标,要让工业回归 “服务人、服务社会” 的本质。尤其是 2020 年之后,全球疫情打乱了供应链,大家更意识到 “光高效还不够,得有韧性”—— 比如某家电子厂,以前靠集中式生产线,一旦某个环节停了全线瘫痪,现在工业 5.0 里提的 “分布式生产”“动态调整”,就是从这些教训里总结出来的。

简单说,工业 5.0 不是凭空冒出来的 “新革命”,而是工业 4.0 发展到一定阶段,为了弥补 “重技术轻人、重效率轻可持续” 的短板,自然延伸出的新方向。

工业 5.0 的技术托底

工业 5.0 要落地,不能只靠理念,得有实打实的技术托底。跟工业 4.0 侧重 “机器自动化” 不同,它的技术更偏向 “人机协同、绿色可持续”,我总结了几个关键支撑技术:

第一个是协作机器人(Cobots) 。不是工业 4.0 里那种 “自顾自干活、人不能靠近” 的重型机器人,而是小巧、灵活,能跟人 “搭伙干活” 的。比如汽车零部件组装车间,工人戴着手势传感器,机器人能跟着工人的动作递零件;要是工人不小心碰到它,它会立刻停下来,安全性比传统机器人高多了。现在不少家电厂用这种机器人,工人负责复杂的装配决策,机器人负责重复的上料、拧螺丝,效率没降,工人还没那么累。

第二个是数字孪生 + 仿真技术。以前工厂试产新产品,得先做模具、开一条试验线,浪费时间又费钱。现在用数字孪生,能在电脑里建一个 “虚拟工厂”,产品设计、生产流程都能在虚拟环境里模拟 —— 比如测试一款新冰箱的外壳注塑,不用真的开模,先在虚拟里看料温、压力对成品的影响,调整好了再实际生产,不仅省了原材料,还能提前预判环保问题,比如某个工艺会不会产生过多废料。

第三个是以人为本的 AI。这里的 AI 不是 “取代人”,而是 “帮人变聪明”。比如车间里的老师傅,有几十年的故障判断经验,但这些经验没法 “复制”;现在用 AI 把老师傅的判断逻辑、历史故障数据整合起来,做成 “智能诊断系统”,新工人遇到问题,系统能实时提示 “可能是哪个零件出了问题,该怎么修”,既保留了老经验,又缩短了新人的培训周期。

第四个是绿色技术,比如分布式光伏、智能节能算法。现在不少工厂屋顶装了光伏板,白天用太阳能供电,多余的电存起来;再加上 AI 算法优化设备能耗 —— 比如车间空调,能根据实时人数、温度自动调整风速,不是一味地开最大档。我去过一家机械加工厂,这么改造后,一年电费省了 20%,碳排放降了 15%,这就是工业 5.0 里 “可持续” 的落地体现。

而这些技术背后,其实是工业 5.0 的三个核心内涵:以人为本、可持续性、弹性。“以人为本” 是让工人从 “机器的附庸” 变回 “生产的主导”,发挥人的创造力;“可持续性” 是全生命周期环保,从设计、生产到报废,都少浪费、少污染;“弹性” 是应对风险的能力,比如供应链断了,能快速切换原材料来源,生产线能调整生产品类,不用等着 “一棵树上吊死”。

工业 5.0 不是 “替代”,是 “升级”

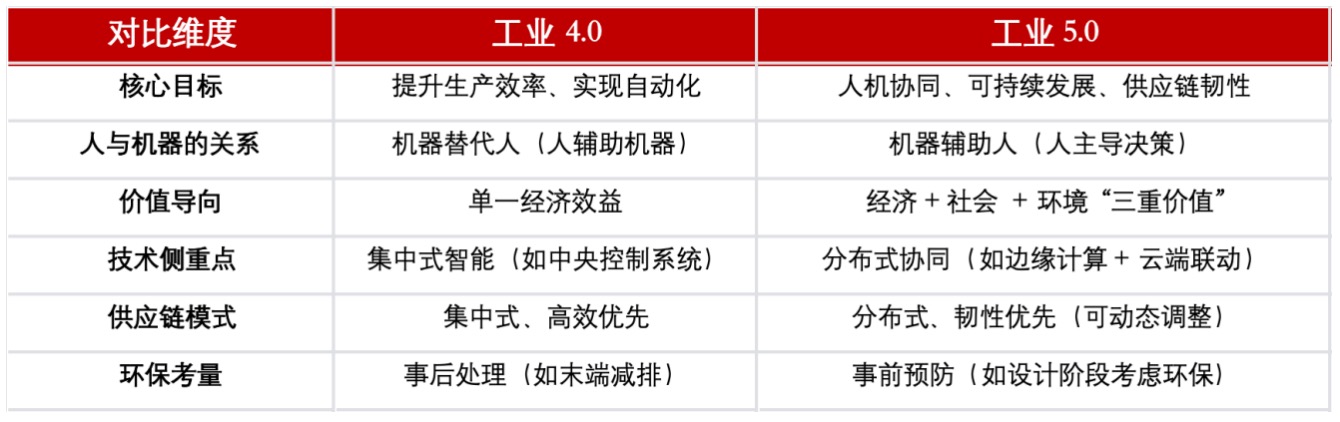

很多人会问:工业 5.0 来了,工业 4.0 是不是就过时了?其实不是。我做了个对比表,大家一看就明白:

举个实际例子:某手机工厂,工业 4.0 阶段,它用机器人组装手机,一天能产 10 万台,效率很高,但一旦某个机器人坏了,整条线就得停;而且生产过程中产生的边角料,得专门找公司处理。到了工业 5.0 阶段,它换了协作机器人,工人和机器人一起干活,某个机器人坏了,工人能临时补位,不会全线停;而且在设计手机外壳时,就用数字孪生模拟了 “怎么切割能少产生废料”,边角料比以前少了 30%,还能回收再利用。

所以工业 5.0 不是 “推翻” 工业 4.0,而是在工业 4.0 的基础上,补上 “人” 和 “可持续” 这两块短板,让制造业从 “只会干活的机器”,变成 “有温度、能扛风险的生态系统”。

从另一个方面来讲,工业5.0所倡导的理念,正好跟咱们 “十五五” 规划里提的 “工业智能化、绿色化、融合化” 高度契合,甚至能起到 “引导作用”:

先说智能化。十五五的 “智能化” 不是 “机器越智能越好”,而是 “智能要服务人”。工业 5.0 里的 “人机协同 AI”“数字孪生辅助决策”,正好给智能化指明了方向 —— 比如某省在推 “智能工厂改造”,不再只看 “机器人数量”,而是看 “工人的劳动强度有没有降、创造力有没有提”,这就是工业 5.0 的引导作用。

再看绿色化。十五五要求 “工业碳达峰、碳中和”,工业 5.0 的 “全生命周期可持续” 正好踩在这个点上。比如某化工企业,按照工业 5.0 的思路,从原材料采购(选可回收的)、生产流程(用节能算法)到产品报废(提供回收方案),全链条降碳,一年就完成了省里下达的减排目标 —— 这说明工业 5.0 能让 “绿色化” 从 “政策要求” 变成 “企业能落地的实际操作”。

最后是融合化。十五五提的 “融合”,包括 “IT 与 OT 融合”“产业链上下游融合”。工业 5.0 里的 “数字主线” 技术,正好能实现这一点:比如一家汽车厂,通过数字主线把设计部门、生产部门、供应商、4S 店连起来,设计部门改个零件,生产部门能实时看到调整后的生产流程,供应商能及时备料,4S 店能提前知道新零件的维修方法 —— 这种 “全链条融合”,正是十五五想推动的方向。

重新思考 “技术的价值”

聊到最后,我想纠正一个常见的误解:工业 5.0 不是要 “推翻” 工业 4.0,而是在工业 4.0 的基础上,让工业回归 “为人服务” 的本质。工业 4.0 解决了 “怎么把生产做高效” 的问题,工业 5.0 则解决 “怎么让生产更有温度、更可持续、更抗风险” 的问题 —— 就像盖房子,工业 4.0 是打了个结实的地基,工业 5.0 是在地基上建了有窗户、有绿化、能抵御台风的房子。

对我们工业技术研究者来说,工业 5.0 的意义更在于:它让我们重新思考 “技术的价值”—— 技术不是用来替代人的,而是用来放大人类的创造力;不是用来追求 “冷冰冰的效率”,而是用来构建 “有韧性、有责任的工业生态”。

未来几年,随着协作机器人、数字孪生、绿色技术的进一步成熟,工业 5.0 会从 “试点” 变成 “常态”。但不管技术怎么变,记住一点:工业的核心永远是人 —— 是车间里的工人,是使用产品的消费者,是依赖工业发展的社会。工业 5.0,就是让技术重新围着 “人” 转,这才是工业发展的终极方向。

暂无评论,等你抢沙发