2025-11-11

导语:企业在由中低端制造模式向高端制造模式转型过程中面临如何从多达 58 种先进制造技术 或模式中�立主导制造模式实现多种先进制造技术在主导模式下的有机融合以及�保未 来新兴制造技术可有效嵌入已有主导模式等关键问题这些问题构成了高端制造模式建设的 核心挑战

自2023年3月份起,笔者团队在《计算机集成制造系统》杂志上开辟了“高档数控机床的高端制造模式”专栏,2023年第3~12期连续刊载了9篇学术论文。专栏已经对高档数控机床的高端制造模式的概念进行了比较系统全面的介绍,基本上明确了什么是高端制造模式,为什么要转型到高端制造模式,并给出向高端制造模式转型的思路。但转型是个非常复杂的实现过程,需要研究更具体的转型方法。例如,建立高端制造模式必须涉及各种先进制造技术,而截至目前所提出的先进制造技术多达58种,这些先进制造技术之间存在相容、相补、相包、相斥等多种关系,增加了高端制造模式选择和建立的复杂性。鉴于此,本文聚焦于先进制造技术融合方法,探讨一体化高端制造模式的构建方法。

1 先进制造技术概述

先进制造技术是指微电子技术、自动化技术、计算机和信息技术、新材料技术、企业管理技术等先进技术在传统制造业中进行应用,由此给传统制造技术带来种种变化而产生的新型技术和管理系统。具体而言,先进制造技术就是指集机械工程技术、新型电子技术、自动化技术、信息技术、人工智能技术、新材料技术、企业管理技术等多种技术为一体所产生的制造技术、制造设备和制造系统(包括管理系统)的总称,先进制造技术是实现高端制造模式的基础技术。

20世纪是科技飞速发展的世纪,从20世纪20年代福特汽车公司首次建立汽车大规模流水线生产方式(大规模生产)开始,特别是1946年首台计算机的诞生极大地推动了制造技术的发展,各种先进制造技术层出不穷,截至目前学术界已经提出58种不同的先进制造技术。根据各种先进制造技术的特点和提出依据,本文将各种先进制造技术划分为三大技术群。

信息群(编号I):信息技术拉动的先进制造技术群。计算机技术出现以来,信息技术在机械制造企业中的应用得到极大发展,从技术的发展趋势看,信息技术对制造技术的影响会越来越大。这种基于信息技术的先进制造技术共19种,主要目的是借助计算机提高产品的设计制造效率和水平,同时提高企业的管理水平。因此,在建立高端制造模式中必须高度重视信息技术的应用。

管理群(编号M):全新管理理念驱动的先进制造技术群。管理是指一定组织中的管理者,通过实施计划、组织、领导、协调和控制等职能来协调其他人的活动,使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。管理是人类各种组织活动中最普通和最重要的一种活动,可以说,只要有组织就会有管理,只要有管理就需要各种管理技术。随着科技的快速发展,适应各种企业要求的全新管理理念层出不穷,从而驱动着制造企业的发展。据统计,全新管理理念驱动的先进制造技术共30种,也反映出管理技术在建立高端制造模式中的重要性。

技术群(编号T):技术进步和用户需求推动的先进制造技术群。从制造技术的发展历程看,制造系统的发展主要是设计制造技术本身的发展和用户需求的不断提高而推动的,由此出现了各种技术和需求推动的新型先进制造技术群。据统计,技术和需求推动的先进制造技术共9种。

下文各章节简单介绍各种先进制造技术的发展历程和主要特点。

2 先进制造技术简介

2.1信息技术拉动的先进制造技术群(信息群I)

计算机技术出现以来,机械制造技术得到极大的发展。从发展趋势看,信息技术正在对制造技术产生越来越大的影响。

I1:计算机辅助设计(CAD)。CAD是美国麻省理工学院于20世纪60年代提出的概念,核心思想是利用计算机制作图形,并完成图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。CAD技术从最初的二维绘图发展到目前的三维实体建模和仿真,已成为现代制造企业产品设计必不可少的技术工具。

I2:计算机辅助制造(CAM)。CAM可从美国麻省理工学院于1952年研发成功的首台数控机床作为起点,后来又开发出数控机床的加工零件编程语言APT,其核心思想是利用电子数字计算机通过各种数字技术控制机床和其他设备,自动完成离散产品的自动化加工、装配、检测和包装等制造过程。CAM是现代制造企业必不可少的应用工具。

I3:计算机辅助工艺规划(CAPP)。CAPP由挪威科学家Niebel于1965年提出,其核心思想是通过向计算机输入被加工零件的原始数据、加工条件和加工要求,由计算机自动对加工过程进行编码和编程,直至最后输出经过优化的工艺规程卡片的全过程。CAPP的发展较CAD和CAM稍有滞后,但目前CAPP已经可以实现图形编程和规范化零件的全自动编程。

I4:管理信息系统(MIS)。MIS在20世纪60年代由美国人约瑟夫・奥列基博士首先提出,由人、计算机和其他外围设备等组成,能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。该系统通常包括办公管理、生产管理、财务会计、物资供应、销售管理、劳动工资和人事管理等功能,目前已经被功能更全面的企业资源计划(ERP)所取代。

I5:计算机辅助工程(CAE)。CAE由美国SDRC公司的创始人JasonLemon于20世纪70年代后期提出,其理论基础是有限元法,核心思想是用计算机对工程建设方案和产品设计方案进行性能与安全可靠性分析,对其未来的工作状态和运行行为进行模拟分析,及早发现设计缺陷,并证实未来工程项目、产品功能和性能的可用性和可靠性。CAE是基于有限元技术的工程分析,但技术复杂,难以掌握,目前是国内机械制造企业产品设计分析的短板和痛点。

I6:产品数据管理(PDM)。PDM由美国管理咨询公司CIMdata于1995年首先提出,是一门用来管理所有与产品相关的信息(零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关的过程(过程定义和管理)的技术。通过实施PDM,可以提高生产效率,有利于对产品的全生命周期进行管理,加强对文档、图纸和数据的高效利用,使数据管理流程规范化。产品生命周期管理(PLM)由PDM发展而来,涉及的范围比PDM更广,管理层次更高。

I7:制造执行系统(MES)。MES由美国调查咨询公司AMR于1990年提出,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES可以为企业提供制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等功能模块,为企业建立起一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。MES是底层的CAM与高层的ERP之间的接口,在企业管理中发挥重要的作用。

I8:计算机集成制造系统(CIMS)。CIMS由美国的约瑟夫・哈林顿博士于1973年提出,其核心思想有两点,即系统的观点(企业的各种生产经营活动是不可分的,要统一考虑)和信息的观点(整个生产制造过程实质上是信息的采集,传递和加工处理的过程)。CIMS一般包括工程设计分系统、制造自动化分系统、管理信息分系统、质量保证分系统、数据库分系统和网络支撑分系统等6大应用分系统。CIMS的研究在我国曾经非常热门,尽管近几年的研究成果已经不多,但仍然是一种非常重要的信息化先进制造技术,可以作为高端制造模式的信息系统集成架构。

I9:网络协同制造(NCM)。NCM由欧盟于1998年提出,其核心思想是通过建立跨越企业、供应商和客户的网络协作关系,实现对资源、信息和技术的共享和协同利用,以提高生产效率、降低成本、提升产品质量和满足客户需求。由于受网络信息技术发展的制约,NCM的应用情况并不理想,但随着物联网技术和5G通信技术的发展,NCM技术必将得到快速发展。

I10:物料需求计划(MPR-I)。MPR-I由美国IBM公司的GeneThomas于20世纪60年代提出,其核心思想是基于企业经营目标制定生产计划,围绕物料来组织制造资源,实现按时按量生产。MRP-I关注的重点是物料的管理,后来被功能更强大的MRP-II和ERP所取代。

I11:制造资源计划(MRP-II)。MRP-II由美国IBM公司的GeneThomas于20世纪60年后期提出,其核心思想是基于企业经营目标制定生产计划,围绕物料来组织制造资源而不仅仅是物料本身,可以实现按时按量生产。MRP-II主要关注制造过程各个方面的集成,包括材料、财务和人力资源等。

I12:企业资源计划(ERP)。ERP由美国GartnerGroup公司于1990年提出,其核心思想是在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP的本质是将MRP-II的制造资源管理进一步拓展到企业所有资源的一体化管理,是企业非常重要的管理信息系统。

I13:多智能体制造系统(MAMS)。MAMS由英国牛津大学的MichaelWooldridge教授于20世纪70年代提出,其核心单元是智能体(agent),依照制造企业不同领域所需不同功能的智能模型来设计,在预先建立的条件满足时,智能体在动态的环境下执行设计者定义的任务,连续不断地对制造环境变化(生产任务的变化、紧急任务等)和制造车间发生的变化(机床故障、缺料等偶然事件)进行快速响应。

I14:虚拟制造(VM)。VM由美国国防部于20世纪80年代后期提出,其核心思想是利用计算机及其外围设备,生成与真实环境一致的三维虚拟环境(虚拟现实),允许用户从不同的角度和视点来实际观看这个虚拟环境,并且通过辅助设备与环境中的物体交互关联。虚拟现实技术的最新发展是增强现实和元宇宙技术等。

I15:增强现实制造(ARM)。ARM由美国波音公司研究员考德尔于20世纪90年代初提出,其核心思想是在机械产品虚拟制造过程中提升建模的效率和质量,将建模的主要工作集中在虚拟产品的制造上,可先对产品所在的场景进行拍照或录像,通过二维图形向三维图形的转化算法,将照片或录像转换为特殊场景。这使虚拟制造的建模工作量大大减少,使工程师将注意力集中在虚拟产品的制造上。

I16:合弄制造(HM)。HM由美国贝尔实验室的赫拉尔・贝尼于1989年提出,其核心思想是充分利用以互联网技术为特征的网络技术和信息技术,将串行工作变为并行工作的协同制造过程,实现供应链内及跨供应链间的企业产品设计、制造、管理和商务等协同合作的生产模式,最终通过改变业务经营模式与方式达到资源最充分利用的目的。

I17:赛博制造(CM1)。CM1由美国国家自然科学基金会的海伦・吉尔于2006年提出,是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统(CPS),通过计算机、通信和控制技术的有机融合与深度协作,实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CM1的目标是建立生产任务与设备健康之间的联系,提高制造系统的强韧性。CM1利用互联的相似设备之间有条件的可比性,通过对等比较来评估主件设备健康状态和分析风险,并据此来优化生产任务的分配。CM1是基于实证的、预防性的、以数据洞察为主导的、自下而上的信息化生产管理模式。

I18:云制造(CM2)。CM2由我国制造业信息化专家李伯虎院士于2009年提出,在“制造即服务”理念的基础上,借鉴云计算思想发展起来。CM2是先进的信息技术、制造技术以及新兴物联网技术等交叉融合的产物,是“制造即服务”理念的具体体现。CM2希望采取包括云计算、大数据在内的当代信息技术前沿理念,支持制造业在广泛的网络资源环境下,为产品提供高附加值、低成本和全球化制造的服务。

I19:智能制造(IM)。IM由美国纽约大学的怀特教授和卡内基梅隆大学的布恩教授于1988年提出,其核心思想是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统,它在制造过程中能进行智能活动,如分析、推理、判断、构思和决策等,通过人与智能机器的合作共事,扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。IM是目前制造技术、信息化技术和人工智能技术融合化发展的最前沿技术,随着DeepSeek等人工智能应用软件的快速发展,智能制造技术将会迎来一个快速发展期。

2.2全新管理理念驱动的先进制造技术群(管理群M)

人类社会进入工业化以来,产品和技术变得越来越复杂,对管理要求也越来越高,因此面向制造领域涌现出众多的新型管理理念和方法,这些管理理念的落地是以制造技术的进步作为支撑的。

M1:准时制生产(JIT)。JIT由日本丰田汽车公司于20世纪50年代提出,其核心思想是消除生产管理系统的一切浪费,追求一种少库存甚至零库存的物流状态,通过与看板管理相结合,实现拉动式生产,是旨在消除福特大规模生产过程中存在的各种浪费现象的一种综合管理技术。JIT属于精益生产的核心内容,其管理理念已经在各类制造企业中得到广泛的应用。

M2:看板管理(kanban)。kanban是由日本丰田汽车公司于20世纪50年代提出的物料流动控制方法。从本质上看,kanban是实现JIT和零库存的一种管理手段,通常与JIT配合运行,是实现工艺流程从最后一道工序逆向到第一道工序的拉动式生产。同时,kanban是以卡片为凭证,实现定时定点交货的一套系统的生产管理制度。“看板”是一种类似通知单的卡片,通常放置于零件上,随着零件进行运转,主要传递零部件的名称、生产量、生产时间、生产方法、运送量、运送时间、运送目的地、存放地点、运送工具和容器等各方信息和指令。看板一般分为在制品看板,用于企业中固定的相邻车间或生产线之间;信号看板,主要用于企业中固定的车间或生产线内部;订货看板(亦称“外协看板”),主要用于主机厂固定的协作厂之间。

M3:精益生产(LP)。LP起源于日本丰田汽车公司,由大野耐一等于20世纪50年代针对大规模生产中存在的弊端提出,原来称为丰田生产方式,1990年由美国麻省理工学院的沃马克・詹姆斯、詹尼斯・丹尼尔、罗斯・丹尼尔等将其归纳为精益生产理论体系。其核心思想是“精简”,通过精简消灭包括库存在内的一切“浪费”现象,并围绕此目标发展了一系列实施方法,逐渐形成了一套独具特色的生产经营管理体系。对于高端制造模式转型而言,LP是必不可少的基础理念和基本方法。

M4:全面质量管理(TQM)。TQM由美国质量管理大师费根堡姆博士于20世纪50年代末提出,在LP中被称为全员质量控制(TQC)。一般认为,TQM是为了能够在最经济的水平上,考虑到充分满足顾客要求的条件下进行市场研究、设计、制造和售后服务,把企业内各部门的研制质量、维持质量和提高质量的活动构成为一体的一种有效的体系。TQM包括全公司、全员和全流程的质量管理等,在推进时要与ISO9000质量管理体系的实施结合起来。

M5:六西格玛管理(sixsigma,6sigma)。传统的制造企业一般根据三西格玛思想进行质量控制,浪费严重(废次品率为0.27%),产品质量难以满足客户要求。针对这种情况,20世纪80年代美国摩托罗拉公司提出了6sigma的概念,并创建了相应的管理体系,使得每一百万件产品的废次品率减少到3.4个。总体上说,6sigma是一种以顾客为中心、以数据为基础、以追求几乎完美无瑕为目标的现代管理理念,该技术在美国通用电气公司发挥了巨大作用。

M6:零缺陷质量管理(ZD)。ZD是美国质量管理大师克劳士比与20世纪60年代提出的一种全新质量管理理念,其核心思想是“第一次就把事情做对”。根据这个理念在企业全体员工中树立起做事情的正确观念和方法,并且建立和执行有效的质量管理计划,就能有效预防不良品的产生,提高产品的质量,降低由于废次品带来的大量浪费。对于高端制造模式而言,全面贯彻ZD理念是必不可少的。

M7:现场管理(SM1)。1911年美国科学管理之父泰勒出版了《车间管理》一书,标志着SM1理论的诞生。SM1包括人(工人和管理人员)、机(设备、刀具、工具、工位器具、夹具、检具等)、料(原材料和辅料)、法(加工、检测方法)、环(环境)、信(信息)等多种要素,并对各要素进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测,使其始终处于良好的结合状态,达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。SM1是生产第一线的综合管理,是生产管理的重要内容,也是生产系统合理布置的补充和深入。但现场并不仅仅指制造现场,而是泛指企业为顾客设计、生产、销售产品和服务以及与顾客交流的所有地方。现场为企业创造出附加值,是企业活动最活跃的地方。

M8:5S管理。5S管理是实现SM1的一种方法,是整理(seiri)、整顿(seiton)、清扫(seiso)、清洁(seiketsu)和素养(shitsuke)这5个日语单词的缩写。5S管理由日本平野裕之博士提出并逐步完善。他首先于1955年提出2S(seiri和seiton)的概念,到后来逐步发展成完整的“5S理论体系”。5S管理是指在生产现场对人员、机器、材料、方法、环境等生产要素进行分类有效管理,是日本企业独特的管理办法,对日本企业的管理水平提高和产品质量的提升起到很大的推动作用,后来又逐渐拓展成6S、7S甚至12S管理。

M9:定置管理(ML)。ML是SM1的范畴,是5S中“整顿”的实施方法。ML由日本青木能率(工业工程领域)研究所的文明生产创导者青木龟男于20世纪50年代始创,后来又由日本企业管理专家清水千里在应用的基础上发展成为定置管理理论。这一科学方法在日本许多公司得到推广应用,都取得了明显的效果。ML是指通过科学的物流设计,使车间或岗位现场,从平面空间到立体空间,操作人员所使用的工具、设备、材料、工件等位置规范、醒目,是符合安全人机工工程要求的一种现场设备物资的科学放置管理方法。

M10:持续改善(KAIZEN)。KAIZEN是一个日语词汇,意指小的、连续的、渐进的改进。改善是与LP同步发展起来的一种企业管理哲学,起源于20世纪50年代的日本。改善的概念由日本质量管理专家今井正明在《改善:日本企业成功的奥秘》一书中提出,他认为丰田等公司成功的关键在于非常好的贯彻了KAIZEN的经营思想。KAIZEN是指企业通过改进一系列生产经营过程中的细节活动,如持续减少搬运等非增值活动来消除原材料浪费、改进操作程序、提高产品质量、缩短产品生产时间、不断地激励员工精心操作。企业可利用KAIZEN来逐步降低成本,可以并分阶段、有计划地达到预定的利润水平和产品质量。KAIZEN的思想是企业向高端制造模式转型中一种重要的方法论,通过持续改善将企业的产品、技术和管理逐步转型到高端化。

M11:用户驱动生产(CDP)。CDP由美国麻省理工学院的创新管理学教授埃里克・冯・希贝尔于1988年提出,其核心思想是对用户需求、心理、行为的深度挖掘并将其渗透到整个产品开发过程中,让用户以产品开发者的身份参与研发和设计,这样有利于激发用户的灵感,也有利于为企业的可持续发展不断注入新活力。

M12:企业业务流程重组(BR)。BR由美国管理专家MichaelHammer和JamesChampy于1993年提出,其核心思想是企业以资本的保值增值为目标,运用资产重组、负债重组和产权重组的方式,优化企业资产结构、负债结构和产权结构,以充分利用现有资源,实现资源的优化配置和业务流程的合理化。

M13:敏捷制造(AM1)。AM1由美国里海大学、通用汽车公司、波音公司、IBM公司、德州仪器公司、AT&T、摩托罗拉等15家著名大公司和其国防部代表共20人组成的核心研究队伍于1994年提出,其核心思想是利用“虚拟公司”的概念,集成柔性生产技术,有技术、有知识的劳动力和能够促进企业内部和企业之间合作的灵活管理(生产技术,组织方式,管理手段等三要素),通过所建立的共同基础结构,对迅速改变的市场需求和市场实际做出快速响应,缩短向用户的交货时间。

M14:环境友好生产(EFM)。EFM由联合国世界可持续发展大会于2002年提出,包括绿色设计、低碳制造、清洁化生产等核心内容,其核心思想是将生产和消费活动限制在生态承载力、环境容量限度之内,通过生态环境要素的质态变化形成对生产和消费活动进行有效调控的关键性反馈机制,特别是通过分析代谢废物流的产生和排放机理与途径,对生产和消费全过程进行有效监控,并采取多种措施降低污染产生量、实现污染无害化,最终降低社会经济系统对生态环境系统的不利影响,有利于民生状态的和谐发展。

M15:绿色制造(GM1)。GM1由美国制造工程师学会于1996年提出。GM1的核心思想是建立一个综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式,其目标是使产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品生命周期中,对环境的影响负作用最小,能源消耗最低,资源利用效率最高,对人员的伤害最小。笔者认为,环境友好生产、绿色制造与低碳制造三个概念的区别并不大,交叉很多,只是侧重点有所不同。

M16:低碳制造(LCM)。LCM的概念来自于“低碳经济”,作为低碳经济的一个分支。低碳经济最早见于2003年的英国能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》。低碳制造也属于“低碳工业”的范畴,是以低能耗、低污染、低排放为基础的工业生产模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳工业(包括低碳制造)实质是在工业生产中能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题,核心是能源技术和减排技术的创新、产业结构和制度的创新以及人类生存发展观念的根本性转变。

M17:遥远制造(RM)。RM由欧盟于1998年提出,其核心思想是面对市场机遇,针对某一市场需要,利用以因特网为标志的信息高速公路,灵活而迅速地组织社会制造资源,把分散在不同地区的现有生产设备资源、智力资源和各种核心能力,按资源优势互补的原则,迅速地组合成一种没有围墙的、超越空间约束的、靠电子手段联系的、统一指挥的经营实体-网络联盟企业,以便快速推出高质量、低成本的新产品。可以看出,遥远制造与网络化制造、敏捷制造的虚拟公司具有很多的相似之处。

M18:分形企业(EF)。EF由德国学者瓦内克于1991年提出,其核心思想是通过进化形成与其目标自相似的单元--分形单元,通过这些单元的动态组织结构,形成类似生物体自我进化的系统或虚拟企业。

M19:预计生产改进系统(P3IS)。P3IS由美国通用动力公司于20世纪70年代提出,其核心思想是在概念设计阶段就预先计划以后的改进,在初始系统中只使用成熟技术满足用户的基本需要,模块化设计对于处理子系统间的接口起着关键作用。另外,P3IS的概念有点类似于并行工程。

M20:仿生制造(BM)。BM又称为生物型制造(biologicalmanufacturing),由美国的J.E.Steele博士于1960年首先提出,其基本原理是模仿生物的组织结构和运行模式来组织制造系统,并通过模拟生物器官的自组织、自愈、自增长与自进化等功能,以迅速响应市场需求并保护自然环境。BM的主要研究内容包括仿生设计、智能仿生机械、仿生制造系统、生物组织制造和生物辅助制造等。

M21:自组织生产系统(SOPS)。SOPS由德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会于20世纪中期提出,其核心思想是让产品在流水线中自行流动而不需要外部干预。SOPS的应用可以与多智能体技术和赛博信息物理系统结合起来,实现更复杂的智能制造系统。

M22:全球制造(GM2)。GM2由美国国际制造企业研究所于1997年提出,其核心思想是利用全球资源,开发全球市场,追求全球效率(如通过全球制造构筑区域经济或实现风险的转移),以及获得附加的策略价值(通过全球制造实现长期的战略目标,如提升商标的价值等)。

M23:下一代制造系统(NGMS)。NGMS由美国国防部和自然科学基金会资助的10个面向美国工业的研究单位于1995年提出,其核心思想为一个理想的制造系统要能迅速响应消费者需求的变化,价格上也具有可购买性,下一代制造系统只有将人工智能技术应用于制造业中才能真正实现。

M24:可重构制造系统(RMS)。RMS由美国密歇根大学工程研究中心于1997年提出,其核心思想是通过对制造系统结构及其组成单元进行快速重组或更新,及时调整制造系统的功能和生产能力,以迅速响应市场变化及其他需求。

M25:服务型制造(SM2)。SM2由西安交通大学孙林岩教授于2007年在《21世纪的先进制造模式:服务型制造》中提出。孙林岩教授认为,SM2是制造与服务相融合的新产业形态,是新的先进制造模式。SM2是为了实现制造价值链中各利益相关方的价值增值,通过产品和服务的融合,客户全程参与,企业相互提供生产性服务和服务性生产,实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同,达到高效创新的一种制造模式。SM2是基于制造的服务,也是面向服务的制造。

M26:客户关系管理(CRM)。CRM由美国管理咨询公司于1999年提出。CRM实质上是一种管理思想和经营理念,是以客户为中心,对客户展开研究,以调整企业相应的服务,针对不同客户开展不同类型的服务,以提高客户对企业的认可度和忠诚度,在此基础上改善客户与企业的关系。

M27:供应链管理(SCM)。SCM由英国人KeithOliver于1982年在接受英国《金融时报》记者的采访时首次使用。SCM是在ERP的基础上发展起来的,它把公司的制造过程、库存系统和供应商产生的数据合并在一起,从一个统一的视角展示产品制造过程的各种影响因素。供应链是企业赖以生存的商业循环系统,是企业电子商务管理中最重要的课题。供应链管理是企业的有效性管理,体现了企业在战略和战术上对企业整个作业流程的优化,它整合并优化了供应商、制造商、零售商的业务效率,使商品以正确的数量、正确的品质,在正确的地点、以正确的时间、最佳的成本进行生产和销售。

M28:大规模生产(MP)。MP又称为福特生产模式或大规模流水线生产方式,由福特汽车创立人亨利・福特于1913年提出并首次在汽车生产线上付诸实施。亨利・福特在泰勒的科学管理理论指导下,按照劳动分工的原理将汽车的复杂装配过程分解为一系列的标准化作业单元,作业者的作业程序和规范也都被明确规定。在标准化作业分解的基础上,福特建立了完整的装配流水线,将上千个零部件的复杂装配变得井井有条,大幅提高了装配效率和质量,降低了汽车生产成本。大规模流水线生产最早应用于汽车装配,后来又被拓展到机械零件的加工和其他产品的产生中,此举引发了人类生产方式的革命,极大地促进了工业生产效率和企业管理水平的提高。

M29:大规模定制(MC)。MC由美国人斯坦・戴维斯于1987年在《FuturePerfect》一书中首次提出。MC是一种集企业、客户、供应商、员工和环境于一体,在系统思想指导下,用整体优化的观点,充分利用企业已有的各种资源,在标准化技术、现代设计方法、信息技术和先进制造技术的支持下,根据客户的个性化需求,以大批量生产的低成本,高质量和高效率提供定制化的产品和服务的一种先进生产方式。美国人B・约瑟夫・派恩在《大规模定制:企业竞争的新前沿》一书中写道:“大规模定制的核心是产品品种的多样化和定制化急剧增加,而不相应增加成本;其范畴是个性化定制产品和服务的大规模生产;其最大优点是提供战略优势和经济价值。”笔者认为,大规模定制的核心思想是面向用户需求的个性化定制产品和制造过程的规模化生产。

M30:小批量定制(SBC)。SBC由张根保于2023年在文献中提出。SBC是大规模定制模式的拓展和延伸,主要适用于类似机床这种生产批量非常小(甚至为1件),但用户定制要求很高的产品。由于生产批量很小,在产品设计和制造中更必须广泛应用模块化技术、标准化技术、成组技术、系列化技术、通用化技术和柔性制造技术等。其中,系列化和模块拼搭是快速满足用户多变需求的主要设计手段,成组技术和柔性制造技术是快速满足用户多变需求的主要制造手段,标准化和通用化技术是实现“准批量”生产的主要管理手段。

2.3技术发展和用户需求推动的先进制造技术群(技术群T)

有些先进制造技术是由技术的发展和用户需求的驱动而出现的,用户需求是设计制造技术和企业管理技术提升的源头,这类先进制造技术共有9种,既有管理技术,也有设计制造技术和管理技术。

T1:成组技术(GT)。GT由苏联科学家С.П.米特罗法诺夫于20世纪50年代提出,其核心思想是成组工艺,它是按照相似性原则把尺度相似、结构相似、材料相似和工艺相似的零件组成一个零件族(组),并按照零件族进行产品的设计、制定加工工艺,组织设备的布局等。采用GT可以扩大制造批量,减少零件种类,便于采用高效的加工方法,最终可以提高劳动生产率。GT对多品种、小批量的生产具有非常重要的意义。

T2:模块化制造(MM)。MM的概念出现于1930年的德国,当时称为“模块化构造”(modularconstruction),是一种非常具有创新性的产品设计方法。日本通产省于1977年开始研制柔性加工单元(FMC),明确引进了模块化制造的概念。1997年哈佛大学商学院的鲍德温教授和克拉克院长在《哈佛商业评论》上发表了《模块化时代的管理》一文,标志着模块化制造技术的理论化和体系化。MM包括模块化设计、模块化加工、模块化装配等内容。模块化设计是将产品的结构或功能设计成不同模块的组合,以便于快速满足用户多变的需求;模块化加工则是采用成组技术对模块进行批量化加工,并装配成数量较少的标准化预制模块;模块化装配是按照用户的订货需求将标准化模块进行快速组装和调试,以快速满足用户多变的个性化需求。

T3:柔性制造系统(FMS)。FMS由英国莫林斯公司于1967年首先提出,其核心思想是在计算机系统的统一控制和管理之下,用自动化传输装置和自动装卸装置将加工设备连接起来而形成的一种自动化制造系统,特别适用于中小批量和多品种零部件的高效率柔性加工。与FMS相关的制造系统还有FMC,与FMS相比,FMC的结构更简单,灵活性更大,投资更少,因而应用也更广。

T4:面向X的设计(DFX)。DFX由美国和英国等国的学者杰弗里・布斯罗伊德、比尔・威尔森、彼得・杜赫斯特等于20世纪60年代提出。DFX中的X是集合名词,代表制造(manufacturing)、装配(assembly)、成本(cost)、质量(quality)、环境(environment)、实验(experiment)、拆卸(disassemble)、可用性(availability)、物流(logistics)和维修(maintenance)等概念,如果X是成本则是面向成本的设计(designforcost,DFC),如果X是质量则是面向质量的设计(designforquality,DFQ)。DFX强调在产品设计阶段充分考虑产品后续的制造、装配、服役和报废处理等要求,使设计的产品具有良好的X特性,从根本上避免在产品制造和后期使用及报废处理中出现的各种问题。从某种意义上讲,DFX技术类似于并行工程技术。

T5:质量功能配置(QFD)。QFD于20世纪70年代初起源于日本的三菱重工,由日本质量管理大师赤尾洋二和水野滋提出。QFD是一种设计技术,旨在时刻确保产品设计满足顾客的需求和价值。因此,QFD得到世界各国的普遍重视,认为它是满足顾客要求、赢得市场竞争、提高企业经济效益的有效技术。QFD首先成功地应用于船舶的设计与制造,现在已扩展到汽车、家电、服装、集成电路、建筑机械、农业机械等行业。QFD的核心概念和应用技术是质量屋(houseofquality)和客户需求的瀑布式分解模型(waterfalldecomposition)。

T6:并行工程(CE)。CE由美国国家防御分析研究所于1988年提出,其核心思想是在设计阶段就考虑加工问题、装配问题和服役问题,将未来可能发生的问题消灭在设计阶段。CE有两个基本观点,一是一种工作模式,是一种设计哲学,而不是具体的工作方法;二是着重于从一开始就对产品后续的关键因素进行全面考虑,可能有人认为这是不现实的,但是在日益剧烈的竞争环境下,这是企业的唯一选择,否则只能落后于他人。但数字孪生技术的发展为CE的实现提供了一种切实可行的工具。

T7:寿命周期工程(LCE)。LCE由美国军界于20世纪60年代提出,其核心思想是利用CE等先进理念,将产品从设计概念形成到报废的全生命周期各个环节和各个因素进行系统性考虑,使所设计的产品具有先进的技术性、良好的环境协调性以及合理的经济性。

T8:全员生产维护(TPM)。TPM是一种设备的维护保养方法,最早由一家日本汽车配件厂于1971年提出,后来被丰田公司引入其精益生产体系,且成为实现JIT的关键保障技术。TPM的核心思想是保障设备始终处于完好状态,运行零故障、无停机维修时间,以最大限度地提高生产效率、设备利用率和设备寿命,并保证设备加工零件的质量。

T9:增材制造(AM2)。机械零件的制造技术从原理上可以分为等材制造、减材制造和增材制造3种类型。等材制造也称为造型制造工艺,是一种通过改变原材料的形状获得零件最终形状和性能的制造方法,包括传统的铸造工艺、焊接工艺、锻压工艺和热处理工艺等,一般需要借助模具来实现;减材制造也称为切削成型工艺,是一种利用切削刀具对毛坯件进行多次材料切除而逐步获得最终零件形状和精度的加工方法,包括传统的车削、铣削、镗削、磨削、钻削等加工工艺;AM2也称为3D打印技术,是一种逐层堆叠材料从无到有得到最终零件结构的加工制造方法,常见的增材制造工艺包括激光熔融沉积工艺(FDM)、立体平版印刷工艺(SLA)、数字光处理工艺(DLP)、选择性激光烧结工艺(SLS)等,分别适用于金属粉末、陶瓷、塑料、光敏树脂等材料。AM2由美国3DSystem公司的AlanHerbert在20世纪70年代提出,最早被称为快速原型(RP)制造,后来又被称为3D打印。1986年,CharlesHull发明了用于直接制造三维金属零件的设备(美国专利号US4575330A)。

2.4先进制造技术总结分析

(1)概念提出者分析:美国创新能力领先

从上面的介绍可以看出,从20世纪初到现在,已经出现的先进制造技术(或模式)多达58种,其中,信息技术拉动的先进制造技术19种、全新管理理念驱动的先进制造技术30种、技术发展和用户需求推动的先进制造技术9种,见表1。

表 1 先进制造技术种类划分

在这58种先进制造技术中,由美国人提出的有35种,主要集中在信息技术和管理理念创新方面,反映出美国人的科技创新能力领先于其他国家,且美国人特别重视信息技术应用的创新和管理技术方面的创新,具体制造技术的创新方面则比较弱;由欧洲人提出的有10种,在技术推动创新方面仅有2种,反映出欧洲的科技创新能力已经大大落后于美国;由日本人提出的先进制造技术有8种,大多是在20世纪50-60年代提出的,这与战后日本经济的崛起周期完全符合,且多集中在精益生产领域的现场管理技术范畴,其他方面创新的建树不大,特别是基于信息技术的制造技术创新基本为零,反映出日本的科技创新水平和信息技术的应用已经大大落后于美国;由中国人提出的先进制造技术仅有3种,反映出从20世纪后半叶到21世纪初,我国的科技一直处于技术紧跟阶段,主要是搭建更系统全面的制造能力体系,在技术创新方面和核心技术打造方面还没有开始发力;由联合国等国际组织和苏联提出来的先进制造技术各1种。综合起来看,我国的科技创新能力与美国还有一定的差距。

(2)提出年代分析:制造技术创新集中在20世纪后半叶

各种先进制造技术提出的时间见表2。

表2 先进制造技术提出的时间

20世纪50年代以前提出的先进制造技术仅有3种,分别是1911年的现场管理技术、1913年的大规模生产技术和1930年的模块化制造技术,从表面看发展不快,但这3种先进制造技术为后来的技术发展打下良好的基础;同时说明,20世纪50年代前,制造业的主要矛盾是生产能力不够,制造技术不够精细;20世纪50年代提出的先进制造技术共9种,主要集中在丰田公司的精益生产模式上,这些技术对日本产品技术水平和质量的提升,以及对经济的腾飞起到极大的促进作用;20世纪60年代提出的先进制造技术共11种,主要集中在信息技术应用领域,如CAD、CAPP、MIS等,这与计算机技术和通信网络技术的发展相适应;20世纪70年代提出的先进制造技术共7种,主要是基于信息技术的深化应用,如CIMS和网络化制造;20世纪80年代提出的先进制造技术共8种,也是集中在信息技术和网络技术在管理领域的深化应用上,如虚拟制造、智能制造、客户关系管理、大规模定制等;20世纪90年代提出的先进制造技术共14种,是提出先进制造技术最多的年代,与那一阶段科技的快速发展相适应,资源短缺、环境污染和人类社会的可持续发展被广泛关注,因此与绿色制造有关的先进制造技术开始出现,表明制造技术与社会的发展需求是保持一致的;进入21世纪,提出的先进制造技术有6种,包括赛博制造、云制造、低碳制造、环境友好的制造、服务型制造、小批量定制等,这些制造技术的提出与节省能源和环保意识的提高,以及云技术、大数据和用户的多样化需求等发展需求密切相关。

总而言之,在所有58种先进制造技术中,有49种是在20世纪后半叶提出的,这些技术或多或少都离不开信息技术的发展。进入21世纪后新提出的先进制造技术很少,其主要原因是在20世纪后半叶,已经提出足够多的先进制造技术,需要一定的时间将这些技术进行完善并真正应用到生产实际中。本专栏介绍的“高端制造模式”从本质上看也是一种先进制造技术,不同的是它具有一个主导制造模式,并且是多种先进制造技术的集大成者,将各种先进制造技术有机地融合进主导制造模式中,实现多种先进制造技术的集成化应用。

3 面向高端制造模式的先进制造技术融合

3.1先进制造技术的融合策略

先进制造技术的种类非常多,新的制造技术又层出不穷,由此带来一个非常严重的问题:一个制造企业不可能同时实施多个理念完全不同、技术上又有一定重叠性的制造技术。然而,新出现的制造技术往往具备独特的先进性,促使企业思考如何将其与现有制造技术有效融合。针对此问题,本文提出两种解决策略:(1)出现一种新的先进制造技术后,企业放弃原有的制造技术去完全采用全新的制造技术,例如,大规模定制(MC)比大规模生产(MP)提出的时间更晚,理念上更具有先进性,应该全面采用大规模定制去取代大规模生产方式,但由于它需要放弃原有的制造技术而全面采用新的制造模式和技术,因此这个策略的实施难度较大;(2)对原有的制造技术进行优化改进,在原有制造技术的基础上增加新的制造技术理念和功能,例如,计算机集成制造系统(CIMS)与计算机辅助制造(CAM)都属于信息技术拉动的先进制造技术,但CIMS比CAM的提出时间更晚,因此可以在CIMS的基础上,对成熟的CAM功能和技术进行改进,如加强与CAD、CAPP和MES的交互功能,再将之融合到更加先进的CIMS中。很显然,采用优化改进的融合策略更加科学合理,也有助于推动低端制造模式向高端制造模式的转型。当前,关键问题转化为如何将新的制造技术的理念和方法融入原有的制造模式,以形成一种全新的高端制造模式?本节将重点讨论此问题。

3.2制造技术之间的相互关系分类和定义

各种先进制造技术都是为了实现特定的目的而提出的,侧重点并不相同。这些理念和方法之间的关系可以分成4种类型:相容关系、相补关系、相包关系和相斥关系。

(1)相容关系。相容关系是指两种制造技术的核心理念之间在功能和方法上相互独立(但可能存在数据交换),但功能上并不相互冲突,可以共存于一个更大的系统中,从而构成相容关系,共同提升制造模式整体的功能和性能。例如,CAD的应用可以有效提高产品的设计水平和质量,但它不能用来进行工艺设计,于是就出现了CAPP。CAD和CAPP的目的不同,功能不同,使用的方法也不同,CAD侧重于设计分析和画图,CAPP则是进行加工和装配的工艺规划,因此它们之间在功能上并不相互冲突,构成相容关系。构成相容关系的制造技术通常局限于制造系统的某一具体功能,涉及的范围都比较小,但它却是其他更大、更复杂的先进制造技术(或模式)的基础,因此58种制造技术之间形成相容关系的非常多。

(2)相补关系。相补关系是指一种制造技术是对另一种制造技术在理念和方法方面的补充和完善,后者是前者的基础(包括提供数据)。例如,CAD和IM之间构成相补关系,这是因为可以利用人工智能技术对CAD系统的基础建模方法和基础算法进行补充和完善,形成更高水平的CAD系统,如智能CAD系统。也可以认为,构成相补关系的制造技术的类型是不同的,用来进行补充和完善的制造技术是一种方法型制造技术(如智能制造技术),而被补充和完善的制造技术(如CAD)是一种应用型制造技术,用方法型制造技术去提升应用型制造技术。

(3)相包关系。相包关系是指两种制造技术的核心理念之间构成包容关系,是一种理念对另外一种理念形成覆盖性的关系,即较大的理念完全覆盖了较小的理念的全部内容。例如,CAD与CIMS之间是相包关系,即CIMS包含了CAD的全部内容。事实上CAD属于CIMS的一个子系统(工程设计分系统);JIT与LP之间也是相包关系,即LP包含了JIT的全部内容,JIT是在LP的大框架下运行的;MRP-I、MRP-II和ERP之间也属于典型的相包关系,因为它们是一类改进型的技术,MRP-I出现得最早,出现于20世纪60年代初期,MRP-II是对MRP-I的改进和完善,出现于20世纪60年代后期,ERP出现于20世纪90年代,是对MRP-II的进一步改进和完善,这3种先进制造技术不可能同时存在于同一个制造系统中,现代制造企业目前都应用的是功能最集全、性能更先进的ERP系统。

(4)相斥关系。相斥关系是指两种制造技术在概念方面具有冲突,不可能同时出现在一个制造系统中。相斥关系更多得表现在先出现的模式与后出现的改进型模式之间的关系。例如,MC与MP两种制造技术之间形成互斥关系,因为不可能在一个制造企业中同时实施这两种制造技术(模式),只能以一种制造技术为主体去融合另一种先进制造技术的部分理论和方法。另外,只要两种技术之间不是相斥的,那么它们之间就一定是相容、相补或相包的关系。

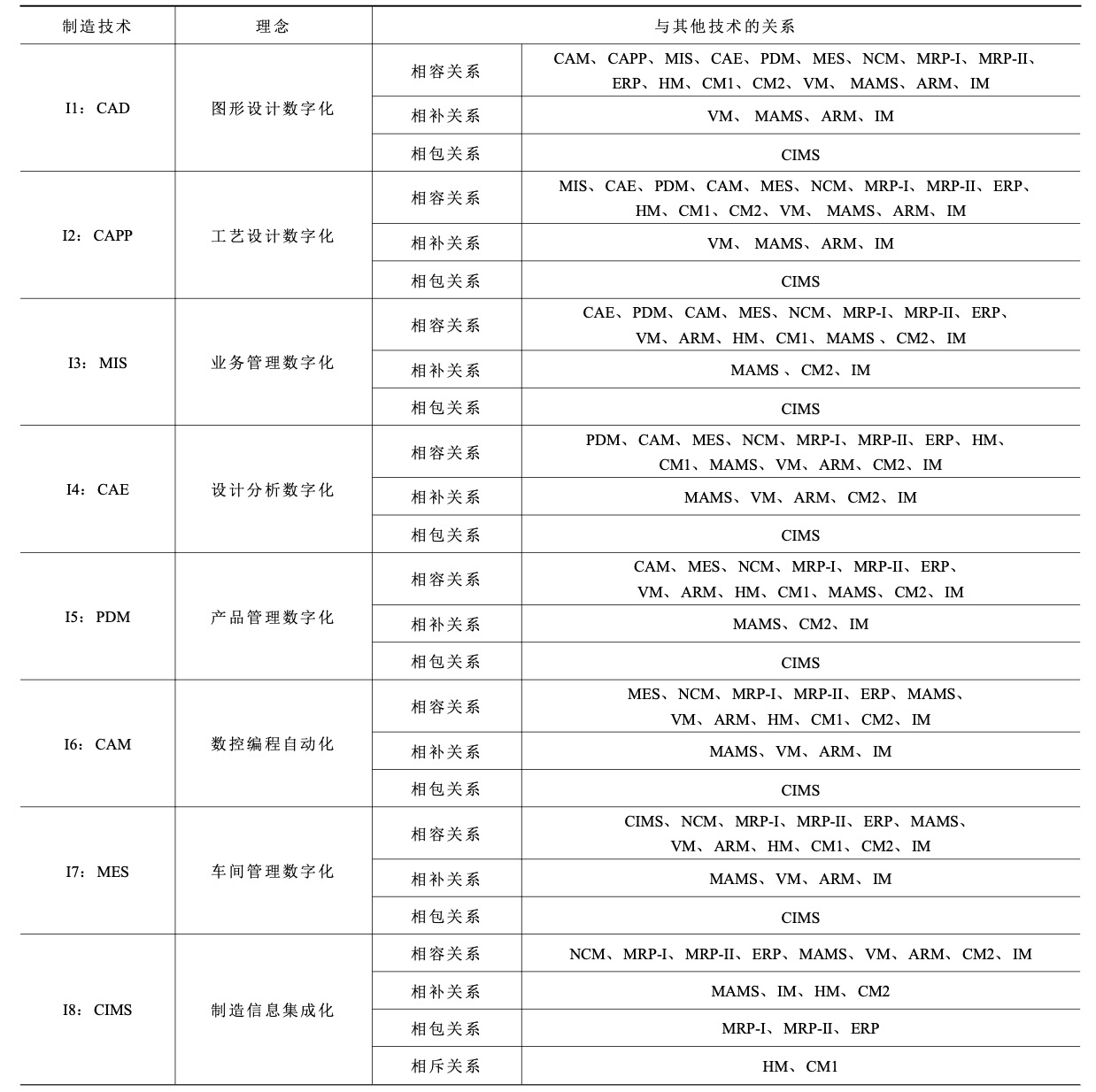

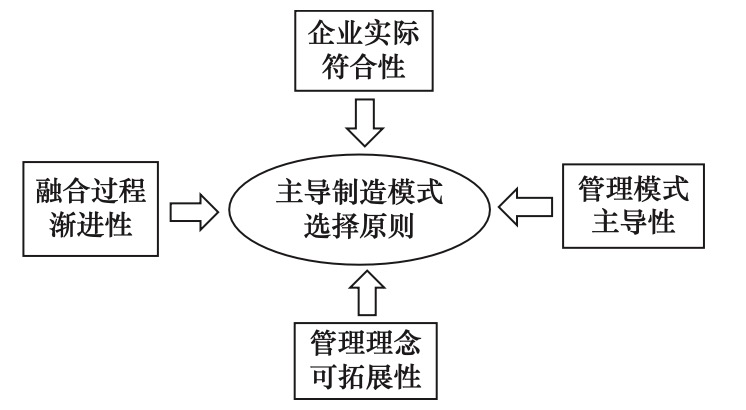

3.3信息技术拉动的先进制造技术之间的关系分析

根据上述对各种先进制造技术之间相互关系的定义,针对基于信息技术的制造技术板块,全面分析基于信息技术的各种先进制造技术之间的关系,见表3。

表3 基于信息技术的先进制造模式之间的关系

由表3可以看出,IM和CIMS是两个最具特色的信息化先进制造技术。作为一种基础性的信息技术,IM的融合程度最高,它几乎可以与其他所有制造技术或模式进行融合和互补,通过采用人工智能技术提高其他先进制造技术的水平,因此,IM应该作为高端制造模式必备的基础应用技术。作为一种集成化的信息技术,CIMS几乎是所有基于信息化的先进制造技术的集大成者,它包含了CAD、CAPP、MIS、CAE、PDM、CAM、MES、MRP-I、MRP-II、ERP、CM1、CM2、VM等各种先进制造技术或系统,可以作为高端制造模式的信息化集成架构。

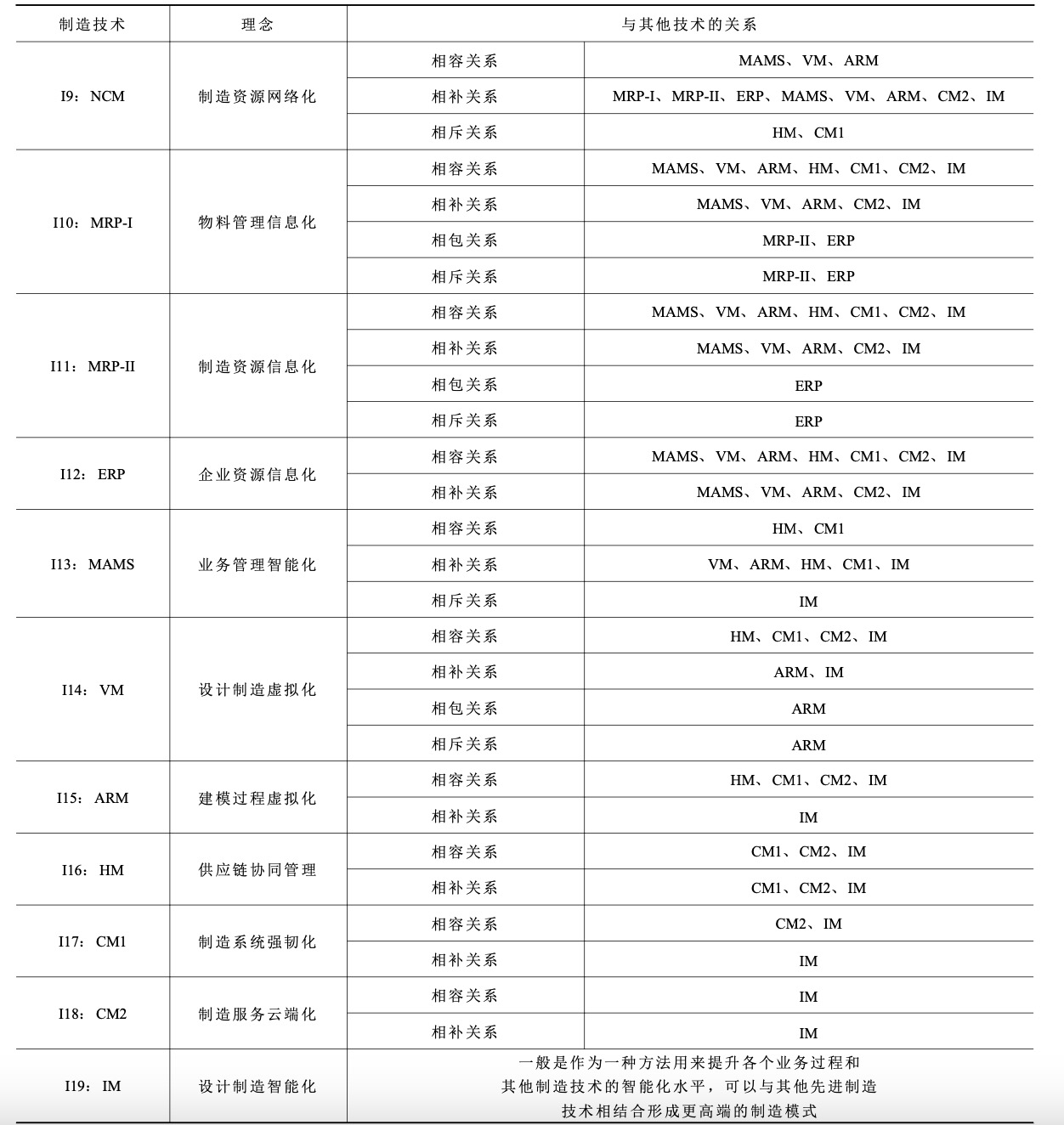

3.4先进管理理念驱动的先进制造技术之间的关系分析

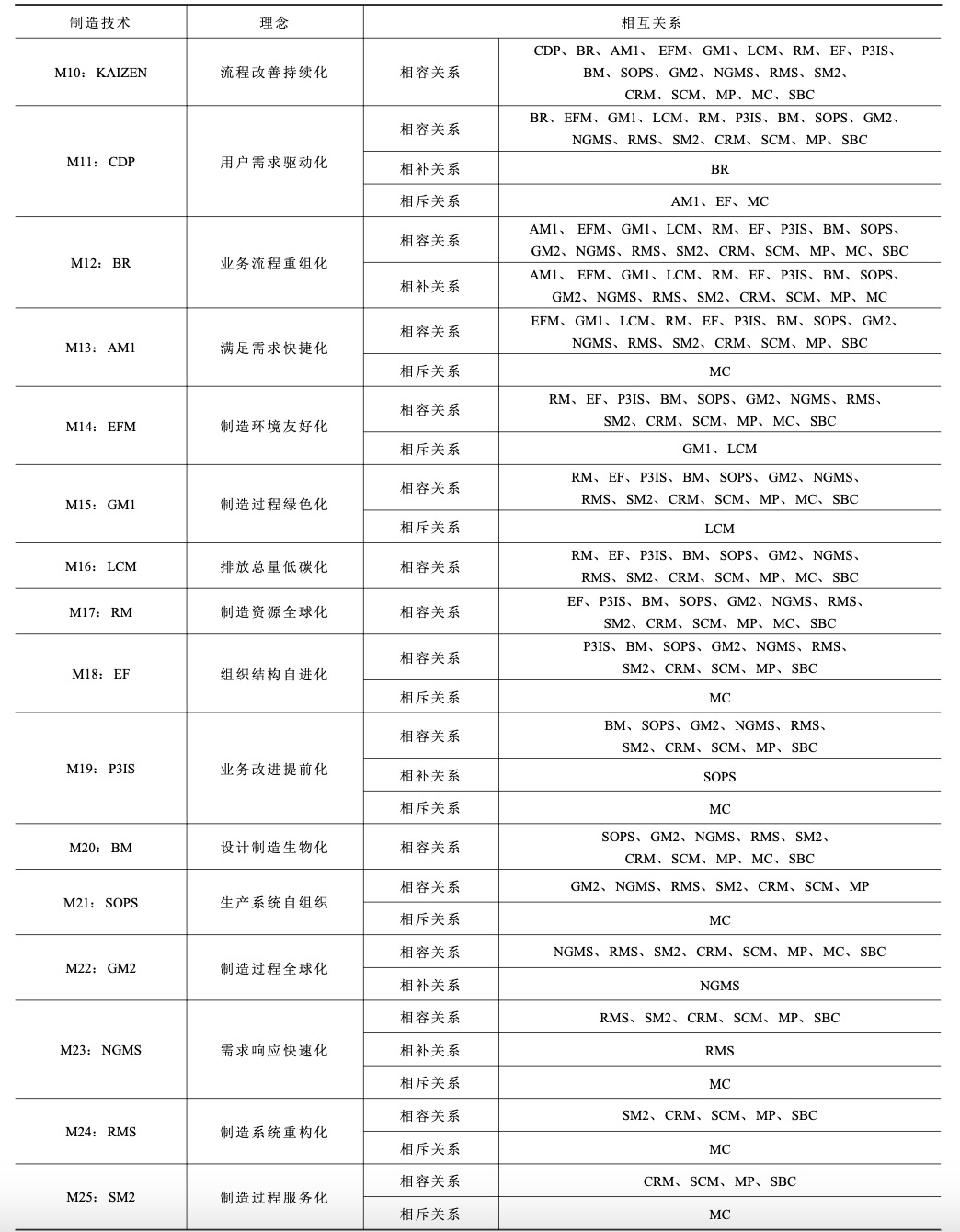

先进管理理念驱动的先进制造技术主要是针对降低成本、提升效益、改进产品质量、改善环境、提升客户满意度等要求提出来的,它们之间的关系见表4。

表 4 先进管理理念驱动的先进制造技术之间的关系

由表4可以看出,管理理念驱动的先进制造技术群中,影响最大的技术(或模式)是LP、MC、MP和SBC,这四种制造模式都是现代企业运营的理论基础,均可作为高端制造的主导模式,其他先进制造技术可以作为主导模式的补充和完善融合进来。在四种主导制造模式中,MP提出的时间最早,通过批量化手段实现标准化产品的制造;LP是在大规模生产模式基础上的改进,主要强调的是减少企业生产过程的各种浪费;MC是在LP之后提出的,主要思想是用大规模生产的成本去满足用户多变的需求;SBC提出的时间最晚,是MC生产方式的拓展和改进,主要适用于批量非常小甚至单件化的机床类产品的低成本定制化制造。

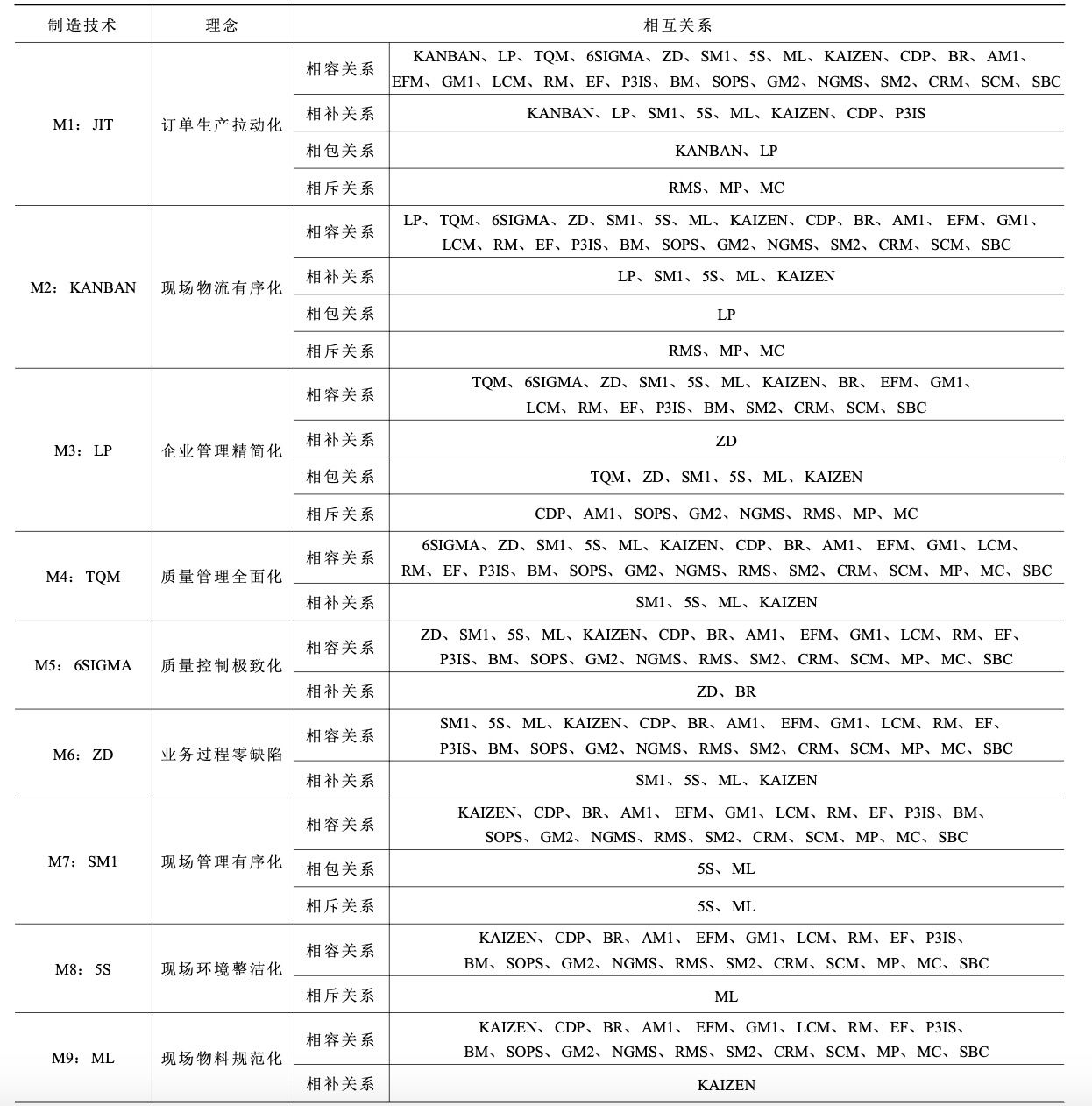

3.5技术发展和与需求推动的先进制造技术之间的关系分析

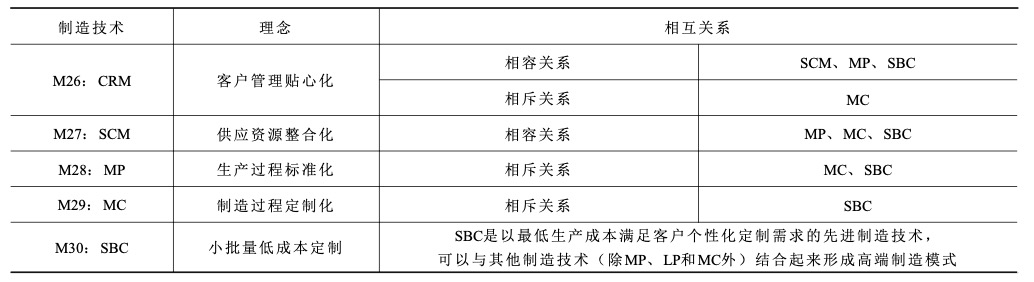

除了信息技术拉动和先进管理理念驱动的先进制造技术外,还有一类先进制造技术是靠新技术开发和用户的需求推动的,它们之间的关系见表5。

表 5 新技术发展和用户需求推动的先进制造技术之间的关系

由表5可以看出,在技术发展推动的先进制造技术群中,各种技术都有其独特的应用场景,对产品的设计和制造水平都具有非常大的推动作用,均可以作为高端制造模式的关键应用技术。

由表5可以看出,在技术发展推动的先进制造技术群中,各种技术都有其独特的应用场景,对产品的设计和制造水平都具有非常大的推动作用,均可以作为高端制造模式的关键应用技术。

3.6三大类先进制造技术群之间的关系分析

本文将先进制造技术按照其特征划分为三大技术群,从整体上看,这三大技术群之间均可以是相容关系,可以同时在企业实施;信息技术拉动的先进制造技术群可以为管理技术驱动的先进制造技术群(特别是现代信息技术)和用户需求驱动的先进制造技术群提供一定的帮助,它们之间具有一定的相补性;管理技术驱动的先进制造技术群对用户需求驱动的先进制造技术群也有一定的相补性;但一般情况下,这三大技术群之间既不是相包关系,也不是相斥关系。

4 主导制造模式的选择和融合

4.1主导制造模式的选择原则

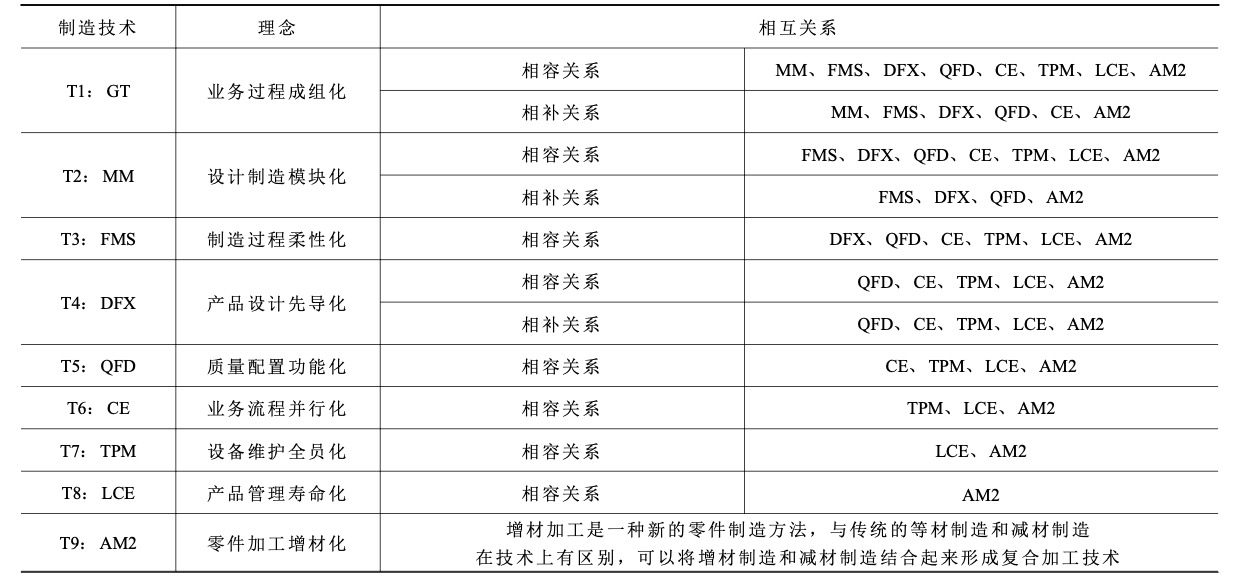

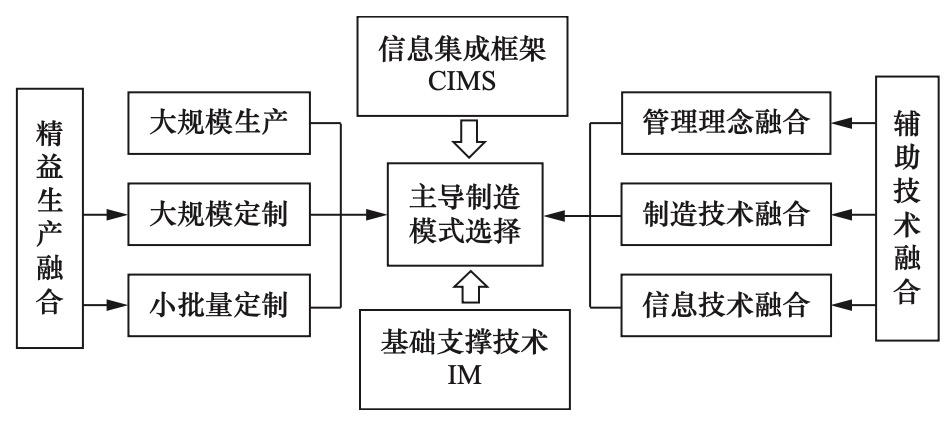

高端制造模式是由多种先进制造技术融合而成的,然而,如何通过有效融合这些技术以达成高端制造的目标,仍需进一步探讨。首先,将这些先进制造模式进行简单的叠加融合是不可行的,因为制造模式的数量太多,各种制造模式在理念和方法方面并不完全是相容或相补关系,甚至是相包或相斥的关系,完全无法将它们简单地纳入一个更大的模式中(如高端制造模式)。其次,把企业现有的技术和管理模式全部都推倒重来也是不现实的,会丢掉企业原来拥有的基础,完全推倒重来很可能导致转型的失败。因此,在确定高端制造模式的主导模式时,应该遵循以下几个原则,如图1所示。

(1)管理模式的主导性

管理模式是所有企业运营的基础,基于管理理念的制造技术非常多,多达30种。在进行先进制造技术融合时,要结合企业的实际从各种基于管理理念的制造模式中选择一种模式作为高端制造企业的主导制造模式,再将其他制造模式的管理理念和方法融合到主导制造模式中,形成以主导制造模式为中心的高端制造模式。在进行制造技术融合时,要先排除与主导模式相斥的制造模式,例如,选择MP作为主导制造模式,那么就必须排除MC,因为两者是相斥的,这两种制造模式的运作方式是完全不同的。对于相包的制造模式,要选择包容性最大的制造模式,例如,MRP-II和ERP是相包的关系,后者是在前者的基础上发展起来的,两者构成相包关系,就应该选择ERP作为主导制造模式而不是MRP-II。

图 1 主导制造模式的选择原则

(2)理念和方法的可拓展性

随着经济社会的水平不断提升,新的制造技术会不断涌现。一般情况下,新的制造技术必然有其先进性,就需要将其吸收在主导制造模式中。但不同的制造模式具有不同的理念和方法,要采用新的模式去完全取代原有的制造模式一般是不可能的,这就需要所选择的主导制造模式具有可拓展的特性,能够最大可能地把新出现的制造技术的主要特点吸收进原有的主导制造模式中。

(3)与企业实际的符合性

选择主导制造模式时,不能脱离企业的实际情况,要与企业的规模、发展规划、管理理念、管理水平、产品类型、技术基础等结合起来。例如,如果企业的主导产品是机械标准件或通用部件,其产品的生产规模必然比较大,这时候就应选择大规模制造作为主导制造模式;如果企业的产品是大型高档数控机床或专用机床,其产量必然不可能太大且定制特性非常明显,一般属于典型的小批量定制(甚至单件化定制),就可以选择在大规模定制基础上改进拓展的SBC作为主导制造模式。

(4)融合过程的渐进性

企业建立一个高端制造模式是个渐进的过程,不可能一蹴而就。首先选择一个主导管理模式,围绕主导管理模式制定一个整体规划,从各种先进制造技术中提取核心理念,融合到主导制造模式中,然后按照各个板块开发各种具体的应用方法,按照“成熟一个,应用一个”的策略逐步完善各个板块,并补充到主导制造模式中,最终形成一个完整的、运行有效的高端制造模式。

4.2主导制造模式的选择方法

在三大类先进制造技术群中,信息技术拉动的先进制造技术群和技术进步推动的先进制造技术群都偏重于技术,涉及的范围小,不宜作为主导制造模式。因此,应该在管理理念驱动的先进制造技术群中选择主导制造模式。在选择主导制造模式时,应该考虑以下因素。

(1)生产批量适应性

主导制造模式应该与企业的产品批量相适应,这是选择主导制造模式最重要的原则。一般制造企业的产品批量大致可分为三大类:①大批量生产,如通用轴承、螺栓标准件、枪械、子弹、炮弹等,这类产品的标准化程度高且生产批量大,但对定制的要求却不高,这时可以选择MP作为主导制造模式,企业的运营管理体系、技术系统和物流自动化主要按照大批量生产的模式来设计;②中小规模制造,如工程机械、家电、水泵、电动机、汽车等,这类产品的批量也比较大,具有一定的定制特性,可以选择MC作为主导制造模式,企业的运营管理体系、技术系统和物流系统主要按照大规模定制的运营模式来设计;③批量较小的制造,如数控机床、大型锻压机、航空航天器等,这种产品的批量很小,甚至批量为1件,定制性很强,这时可以选择SBC作为主导制造模式(在大规模定制基础上进行改进而得),企业的运营管理体系、技术系统和物流系统主要按照小批量定制的模式来设计。因此,机床制造企业高端制造模式应该选择小批量定制模式作为其主导制造模式。

(2)管理理念主导性

在先进制造技术的三大类中,信息技术拉动的技术群主要是采用信息技术提升管理效率和设计制造水平;技术发展推动的技术群主要涉及产品设计制造技术水平的提升;管理理念驱动的技术群是利用新型管理技术改善企业的运营管理模式,提升企业的整体水平。因此,高端制造模式企业的运营应该以管理模式为主,以信息技术和产品的设计制造技术为辅。在管理理念方面,MP适用于生产批量比较大的企业;LP是针对大规模生产的缺陷(浪费大、难以适应多变的用户需求等)而提出的管理理念,强调以精简和改善为手段消除大规模生产中的各种浪费;MC是从另一种角度出发,以多变的产品适应用户的多品种需求,以大批量生产的方式和成本生产小批量的产品;SBC是对大批量定制模式的改进和优化,比大规模定制的批量更小,用户的定制性更强,对设计制造水平和生产管理水平都是个极大的挑战。

(3)业务覆盖广泛性

覆盖性包括相容关系(可以并存在一个体系内)、相补关系(某一种技术对另外一种技术有补充或性能提升的作用)和相包关系(后出现的技术完全覆盖了先出现技术的功能和性能)。由于主导制造模式确定了企业生产经营的大框架,这就要求它能够覆盖尽可能多的先进制造技术,既要覆盖各种管理理念驱动的先进制造技术,也要覆盖信息技术拉动和设计制造技术推动的先进制造技术。在管理理念驱动的先进制造技术群中,并不是所有的技术都具有很大的覆盖性,相比较而言,MP、MC、LP和SBC既涉及管理技术,也涉及设计制造技术,具有更大的覆盖性。

(4)技术相互包容性

与覆盖性相同,包容性也主要体现在先进制造技术之间的相容、相补和相包关系上,这3种关系越多,则说明该技术的包容性越大,越适合作为主导制造模式。相反,互斥关系越多的技术,其包容性就越差,不适合作为主导制造模式。

通过以上分析可以看出,MP、LP、MC和SBC更适合作为高端制造的主导制造模式,可以根据产品的生产规模来选择。其中,LP作为对大规模生产的改进技术,尽管涉及的范围较广,其理念也比较先进,但不宜作为主导制造模式,只能作为对主导制造模式的补充。

4.3其他先进制造技术与主导制造模式的融合

确定主导制造模式后,需系统性整合其他先进制造技术的理念、方法及技术系统,形成具有先进性、系统性和集成性的高端制造模式。本文基于技术融合视角,从理念类和方法类管理技术两个维度,系统探讨了其与主导制造模式的融合路径与机制,为高端制造模式优化提供理论框架与实践指导。

(1)理念类管理技术与主导管理模式的融合

在58种先进制造技术中,属于理念类的技术有如下25种:CIMS在理念上强调制造系统中各种信息的集成和共享,主要目的是实现企业运营的数字化功能;NCM在理念上强调通过物联网和互联网实现企业内部以及与外部企业之间资源的共享,以更小的成本快速满足顾客的需求;MRP-I在理念上是通过信息集成实现制造物料的有效管理,提高物料的管理水平;MRP-II在理念上是通过信息集成实现各种制造资源的有效管理,减少浪费;ERP在理念上是通过各种信息的集成实现企业各种资源的一体化管理,提高企业的管理效率;JIT的理念是强调通过订单拉动式生产减少各种库存浪费,最高目标是实现零库存生产;LP的理念是以精简为手段消除制造过程的一切浪费,提高企业的运行效率;TQM的理念则是强调产品质量管控的全面性,对人员、设备、物料、方法、环境、检测手段等精细化管控;6sigma的理念是通过管控措施的极致性,极大地提高产品质量的一致性;ZD的理念是强调第一次就把事情做对,最大限度地减少后续修改带来的各种浪费;KAIZEN是质量管理的重要概念,主要强调对技术和管理模式的改进是往往是微小、永无止境的,通过各种小的改进逐步提升企业的管理水平和产品质量;CDP的理念是强调主机厂与用户之间的全方位协作,将用户需求设计制造进产品,由此实现满足用户需求的目的;BR的理念是强调业务流程的合理化和资源的优化配置,使得流程运转更顺畅、更合理;AM的理念是强调通过虚拟企业这一组织形式快速响应市场的多变需求;EFM的理念是强调生产制造过程的资源消耗最小化和环境保护;EF的理念是强调企业组织结构的动态调整来适应内外部环境的改变;SOPS的理念是强调人应尽量减少对生产系统的干预,提高系统的自适应性;GM的理念是强调充分利用就近的全球资源,减少物流系统费用;NGMS的理念是强调制造企业采取多种措施快速响应市场需求;SM2的理念是强调以服务为目的进行设计和制造,最大限度提升客户满意度;MP的理念强调标准化生产,以最低的成本快速生产满足固定市场需求的产品;MC的理念是强调以大规模生产的低成本快速制造满足客户多样化需求的产品;SBC的理念面对的是批量特别小的产品,不适合采用大规模定制模式;CE的理念是强调在设计阶段同时考虑后续工程环节的可实现性,减少产品生产过程中反复修改造成的各种浪费;LCE的理念类似于并行工程,考虑的是产品的全寿命周期。

这25种管理模式或理念是与先进制造技术向主导制造模式或理念融合的重点。在这些管理理念中,MP、MC和SBC的理念相斥且各自作为主导制造模式,但可以通过融合吸取其他模式或理念的优点;MRP-I和MRP-II被ERP所包含,只能选择级别更高的ERP;NCM、BR、GM中可以选择NCM而放弃BR和GM,但需要把后两者的优点结合起来;AM和NGMS与3种主导制造模式均是相合和相补的关系,可以选择AM;CE和LCE可以考虑选择CE;其他的制造模式的理念与主导制造模式的理念均属于相容的关系,完全可以将它们融入主导制造模式的理念中,形成更具优势的高端制造模式的主体框架。

(2)方法类管理技术与主导管理模式的融合

在58种先进制造技术中,属于方法类的如下:CAD是提高设计效率和质量的信息化方法或系统;CAM是提高工艺编程效率和质量的信息化方法或系统;CAPP是进行加工和装配工艺设计的信息化方法或系统;MIS是流程管理和数据管理的信息化方法;CAE是产品设计分析的信息化方法,也是国产机床制造企业当前的难点和痛点;PDM是产品寿命周期数据管理的信息化方法;MES是车间生产管理的信息化方法,是CAM和ERP之间的衔接桥梁;MAMS是应对环境快速变化的技术手段;VM是利用虚拟现实技术进行产品设计方案和生产过程仿真分析的方法;ARM是利用虚拟环境进行全面的仿真方法;HM是利用网络对业务流程进行协同管控的方法;CM1是利用信息技术对业务流程进行管控的方法;CM2是云计算在制造和服务中的应用方法;IM是把人工智能和信息技术应用到制造中的方法;Kanban管理是实现JIT的技术手段;SM1是实现精益生产的技术;5S是实现现场管理的方法;ML是实现现场有序管理的方法;GM和LCM是实现环境保护的方法;RM是整合全球资源的方法、P3IS是实现并行工程的技术、BM是通过仿生提高制造系统水平的方法;RMS是快速响应市场需求的方法;CRM是提升客户满意度的方法;SCM是整合供应链资源的方法;GT是将客户的多品种需求转化为大批量制造的方法;MM是快速满足客户多变需求的方法;FMS是适应多品种复杂零件自动化加工的手段;DFX是实现并行工程的方法;QFD是满足客户需求的分析方法;

TPM是保障设备“随时可用”的方法。归纳起来,共有32种方法类先进制造技术。一般讲,基于方法的先进制造技术可以应用到任何主导管理模式中,其中,ARM可以覆盖VM,HM和CM1可以合并,RM和SCM可以合并。在将方法类先进制造技术融合进主导管理模式时,可以将主导管理模式划分为七大类具体的管理技术,即人力资源管理、质量管理、科研管理、制造管理、标准化管理、服务管理、品牌管理等,再将各种先进制造技术与这七大类管理技术进行更细致的匹配分析。

5 高端制造模式融合的整体框架

高端制造模式融合的整体框架如图2所示,包括主导模式的选择、辅助技术的融合、高端制造模式融合的基础理论和信息集成架构等。其中,主导模式可以是MP、MC或SBC三种制造模式中的一种,可以根据企业产品的规模来确定。除了这3种主导制造模式外,其他的先进制造技术只要与主导模式不是相斥关系,与其他制造技术不是相包关系,都可以有针对性地融合进主导制造模式中。在所有先进制造技术中,精益生产技术具有特别重要的地位,在理念、理论、技术和方法等方面都具有先进性和实用性。因此,必须将精益生产技术高度融合进所选定的主导制造模式中。在高端制造模式中,智能制造技术也具有特别重要的地位,通过采用人工智能技术可以对其他各种先进制造技术进行有效提升,因此,智能制造技术可以作为高端制造模式的主要基础技术。在高端制造模式中,信息技术也具有特别重要的地位,企业的发展离不开信息技术的支撑。信息技术与管理技术和设计制造技术之间一般不属于相斥关系,采用信息技术特别是信息集成技术可以有效提高企业的管理水平和设计制造水平。因此,高端制造模式应该以计算机集成制造作为数据管理和信息集成共享的基本架构。下文以高档数控机床制造企业为例,进一步论述高端制造模式的构建方法。

图 2 制造模式融合的整体框架

5.1高端机床制造企业主导制造模式的选择

主导制造模式选择的主要依据是产品的生产规模。作为工业母机,高档数控机床属于一类用户领域覆盖特别广的产品,可以服务于各类高端装备制造领域,这个特点决定了高档数控机床的定制性较强但订单批量普遍不大,需要的手工作业较多。

因此,高档数控机床制造不宜采用MP和MC这两种制造模式,更适合采用SBC作为其主导制造模式。对于SBC模式,企业的管理机制、设计技术、制造技术、生产管理和物流管理等核心业务过程都要充分体现“小批量”和“定制化”这两大主要特点。在小批量方面,应该采用多品种小批量的生产管理、小批量的订单管理、小批量的销售模式、小批量生产的MES和小批量生产的ERP等;在定制化方面,要摒弃固定节拍的流水线生产方式,多采用柔性制造单元或柔性制造系统,要采用模块化设计技术去快速满足用户的个性化需求,采用成组生产技术扩大生产批量以降低制造成本。另外,以SBC作为主导制造模式,在建立高端制造模式时应该紧紧围绕高端产品制造的目标:机床功能强大、加工精度高、机床性能稳定、加工效率高、信息化水平高、综合成本低、环境特性好、交付期短、服务特性好等。

5.2精益生产技术与高端机床制造主导模式的融合

不管采用什么主导制造模式,都应该尽最大可能地将精益生产技术融合进主导制造模式中。精益生产是针对大规模生产存在的浪费现象严重、难以快速适应用户需求的不断变化而提出的一种生产管理模式。精益生产使用了一系列的“精简”措施为手段来消除大规模生产的各种浪费。为了减少大量库存的浪费,采用了拉动式生产、看板管理和快速换模具法(SMED)等技术;为了保证拉动式生产系统中设备的安全稳定运行,广泛采用了现场5S管理、现场定置管理和全员生产维护TPM等技术;为了保障产品质量,使用了全面质量控制、“Andon系统”(安灯系统)、全面质量管理和持续改善等技术。这些技术与小批量生产模式并不相斥,完全可以融合进SBC主导制造模式中。当然,丰田公司在20世纪50年代提出精益生产方式时,汽车产品仍然属于大批量制造的产品,精益生产技术仍然带有大批量制造的特征,与SBC的小批量甚至单件化还是有所不同的,在进行技术融合时并不应该全盘照搬,而是应该在改进的基础上进行融合。另外,在20世纪50年代,信息化技术还不够发达,在精益生产的各种技术中,在借助信息化手段方面还很不够,在将精益生产融合进SBC时,也要注意信息技术的应用,特别是人工智能技术的应用。

5.3机床高端制造模式信息集成框架的建立

在各种基于信息化的先进制造技术中,CIMS属于覆盖面广、信息集成度高、信息处理功能强大的技术。从前面的相关性分析可知,CIMS与其他信息技术拉动的技术、管理理念驱动的技术和技术进步推动的技术都不存在相斥关系,可以实现CIMS与其他技术之间的融合。CIMS的六大应用分系统覆盖了产品设计、生产制造、质量管理、企业管理等几乎所有的业务活动,通过数据管理和数据库实现各种信息的高效率处理,通过通信网络(互联网、物联网)实现各业务板块信息的高度集成化管理。因此,应该把CIMS作为高端制造模式的信息技术集成框架,把各种与信息化相关的技术都融合进CIMS大框架中,实现信息系统的一体化管理和集成化运行。要特别注意,在搭建基于CIMS的信息集成框架时,要充分体现高端制造模式“小批量”“定制化”“精益化”的特点。

5.4人工智能技术在机床高端制造模式中的基础支撑作用

作为一种基础应用技术,人工智能(AI或IM)对产品的设计和制造、生产管理、质量控制和企业管理水平的提高都有非常重要的作用。由于人工智能技术与其他先进制造技术都具有相容和相补的关系,因此可以将人工智能技术作为小批量定制生产模式(数控机床的高端制造模式)的基础技术,通过人工智能技术的大面积、深层次应用,有力地助推实现数控机床高端制造的目标。

(1)在市场预测和产品设计方面:可以将人工智能算法与大数据分析相结合,深入挖掘用户的潜在需求和行为模式,为产品设计提供准确的市场需求预测,帮助设计团队更好地把握市场发展趋势,及时调整产品方向;可以通过人工智能算法优化设计过程,例如可以通过智能图像识别技术快速识别和分类设计元素,辅助设计师进行创意构思,可以结合生成对抗网络等技术,与模块化设计相结合,快速生成多样化的设计方案,促进新创意的产生;可以提升设计工具的效率,通过自动、智能的进行设计元素的组合、进行产品布局和调整,帮助设计师节省时间,将更多精力投入到新创意的构思上;智能设计分析工具(如智能CAD和智能CAE)还能依据设计原则和趋势,为设计师提供合理的设计建议,提升产品设计水平;人工智能技术可以结合其他领域的技术,如物联网、大数据等进行产品的跨界智能设计,如智能设计能够依据消费者喜好和需求为产品提供个性化的包装设计方案,实现包装的定制化设计;人工智能还可以促进市场研究与竞争优势分析,可以对大规模的市场数据和竞争对手信息进行全面的智能分析和智能挖掘,发现潜在的市场机会和竞争优势,帮助企业在产品创新中更准确地判断市场需求和定位竞争优势。综上所述,人工智能在产品设计的各个环节中都可以发挥非常重要的作用,不仅可以提高设计效率和质量,还可以促进设计的创新和个性化,为产品设计水平的提升提供强有力的支持。

(2)在工艺设计方面:高档数控机床的高端制造一般是采用基于成组技术的多品种小批量制造工艺,其工艺设计的类型主要包括切削加工工艺、焊接加工工艺、铸造加工工艺、锻造加工工艺、热处理工艺和装配工艺等,这些工艺的设计都可以借助人工智能技术形成智能CAPP系统,提高工艺设计质量和效率。以切削加工工艺设计为例,在制定工艺流程方案时,可以采用智能仿真软件从不同的备选方案中选择成本最低、效率最高、质量最佳的最优工艺方案和加工流程;在制定加工方案时,可以利用数据库和智能分析软件优化选择加工方法、加工机床、加工刀具、冷却润滑介质、工装夹具、检测方法、加工顺序和自适应改变加工参数、利用智能算法自动计算工艺尺寸链等。再以装配工艺设计为例,装配工艺是人工参与最多且需要人工决策最多的制造环节,其主要设计内容包括确定装配单元、确定钳工作业工序、确定装配方法、确定单元和零件的装配顺序、确定检测工序、确定检测内容和检测方法、确定装配时所需的工具、量具和辅具,在进行装配工艺设计时,可以采用智能仿真软件对装配单元进行合理划分、对装配顺序和装配方法进行模拟仿真,也可以采用人工智能算法对装配过程的各种参数进行优化计算,最重要的是利用人工智能技术将熟练装配工人长期积累形成的“工艺诀窍”转化为可描述的操作方案。

(3)在质量控制方面:质量控制包括设计质量控制、过程质量控制和管理质量控制等内容,人工智能技术是提高产品质量最重要的手段之一[21]。设计质量控制主要是利用智能仿真软件和人工智能算法优选最佳设计方案和最佳设计参数;制造过程是将设计方案转化为产品实物的重要环节,为了保证产品质量满足设计的要求,最重要的是做好制造过程的“人机料法环测”5M1E六要素的控制,人工智能技术也可以发挥重要作用,如可以利用智能视觉监控技术控制工人严格按照作业指导书进行操作,可以采用运行状态智能监控技术及时发现或预测设备的潜在故障,可以采用智能视觉检测技术发现零部件中的废次品,可以采用智能仿真模拟技术确定最佳工艺参数,可以采用环境传感器动态监测环境参数的变化并及时报警,可以采用智能算法提高质量检测的准确性和效率;管理质量控制是对管理过程进行的控制,例如,可以利用人工智能技术将新老七种质量管理工具数字化和智能化,有助于预测或自动发现生产过程存在的问题。也可以通过大数据分析和反馈机制对管理过程和管理方法不断进行改进和升级,提升质量管理的水平。

(4)在企业管理方面:企业管理包括现场管理、车间及生产管理、物流及供应链管理、财务及成本管理、人力资源管理、办公事务管理等,这些管理业务都可以借助人工智能技术提高管理效率和管理水平。例如,现场管理方面,可以采用智能监控技术发现操作员工在现场的不规范操作行为,发现潜在的安全隐患;通过智能监控发现设备潜在故障的演变规律,及时进行预警和维修;在车间及生产管理方面,可以采用人工智能技术提高MES软件的智能化水平,与标准化、通用化、系列化、模块化、成组化等“五化”技术相结合,破解多品种、小批量、定制化生产管理的难题;在企业资源整体管理方面,可以采用人工智能技术增强ERP软件的智能预测和决策水平等。

(5)在用户服务方面:人工智能技术的引入可以极大的提高用户服务能力和水平,降低维护成本,提升用户的满意度。主要体现在以下4个方面:

①强制保养,可以在设备端安装带有视觉监控功能和开机自主判断功能的监控装置,只有在所有必做的保养项目都完成后,设备才能够开机运行;②故障预测,智能化故障预测软件可以自动收集设备的运行数据,根据运行数据的变化分析设备的运行状态,预测设备可能发生的故障,提前采取预防性维修措施;③远程维护,在设备发生故障后,不需要维修人员亲临现场进行维修,可以借助智能化可视维护软件远程指导用户自行进行维修。智能化可视维护软件可以自动确定故障部位,自动分析故障的原因,建议最适宜的故障维修方案,并借助可视化软件指导用户自行进行维修等。总之,随着人工智能技术的飞速发展,在企业建立高端制造模式时,有必要把人工智能技术融合进高端制造模式的各个层面和各个环节,最大限度地发挥人工智能的作用。

5.5辅助技术的融合

高端制造模式的辅助技术包括管理理念、设计制造技术和信息技术,这些技术都可以也应该融合进主导制造模式中。

(1)管理理念的融合:参考文献中指出,管理理念是高端制造模式运行的核心和基础,并给出七大关键的管理理念,包括“小步快跑”的发展理念、专精特新的经营理念、需求驱动的管理理念、自主创新的研发理念、精工细作的制造理念、质量第一的品牌理念、技精敬业的人才理念等。这七大管理理念需要有机地融合进面向小批量定制的高端制造模式的建立和运行中。具体而言,“小步快跑”的发展理念、专精特新的经营理念、质量第一的品牌理念和技精敬业的人才理念应该深度融入主导制造模式的建立与运行机制。也就是说,制定小批量定制模式的发展规划时,要采取“逐步改进”原则;企业的产品要专精特新,不要随意扩大生产规模,不要随意进入自己不熟悉的领域;在企业运营中,坚决要把产品质量放在第一位,靠质量去打造品牌;在人力资源管理方面,要强调员工的技精敬业精神,靠高素质的员工去生产高品质的产品。同时,需求驱动的管理理念、自主创新的研发理念、精工细作的制造理念需要系统整合到新产品开发和设计制造技术体系中,例如,产品设计阶段要深入分析用户真实需求,确保产品功能精准对接市场需求;基础研究环节要着力培育自主核心技术;研发过程要强化创新意识,真正实现技术领先和产品差异化优势;生产制造环节要大力弘扬工匠精神,严格执行标准化作业规范,确保产品工艺精益求精。需要特别强调的是,上述七大管理理念的有效融合与落地实施,必须依托人工智能技术和信息技术的强力支撑。因此,不仅要实现管理理念与主导制造模式的有机融合,更要推动管理理念与现代信息技术的深度融合,从而为高端制造模式的创新发展提供全方位保障。

(2)设计制造技术的融合:高端产品的制造离不开各种先进的产品设计制造技术,因此,必须将先进的设计制造技术有机融合进高端制造模式中。特别是在小批量定制模式下,其核心挑战在于生产批量小且产品差异化程度高,这就要求通过技术创新实现个性化需求与制造成本的最优平衡。在产品设计环节,需要重点采用标准化、系列化、通用化和模块化技术,显著降低零部件种类。在制造环节,则需要构建柔性化的生产体系,采用成组技术、FMC和FMS技术扩大经济生产批量,提高设备利用率,降低单件生产成本。需要特别强调的是,先进制造技术与小批量定制模式具有相容和相补的关系。在技术融合过程中,要高度关注实验验证体系的建立、整机设计与分析、功能部件选型、关键重要零件的设计与分析、关键重要零件的加工工艺设计和装配工艺设计等内容。

(3)信息技术的融合:基于信息技术的先进制造技术有很多种,对提高产品的设计制造水平、降低制造成本、提高企业的管理水平都具有非常重要的作用。除了可以将CIMS技术作为小批量定制模式的信息集成框架外,其他基于信息技术的先进制造技术都可以融合进主导制造模式中。

6 结语

为了帮助制造企业实现从低端制造模式向高端制造模式的转型,系统性地开展了以下创新性工作:

(1)将58种先进制造技术划分为三大技术群,即信息技术拉动群、管理技术驱动群和制造技术推动群。系统梳理了58种先进制造技术的起源、概念和特点,解析其内在关联机制,包括相容、相补、相包和相斥等4种关系。

(2)给出了高端制造模式的整体框架,包括主导模式、信息集成架构、基础支撑技术、辅助技术融合和精益生产融合等。

(3)本研究不仅构建了完整的理论体系,更为制造企业的高端化转型提供了可操作的实施框架,为我国高端制造模式的建立和运行打下坚实的基础。

原文刊载于《制造技术与机床》 2025年第7期 作者:张根保 罗天洪 朱晓

暂无评论,等你抢沙发