2025-11-13

导语:为构建高端产品的创新研发体系提供了重要的参考

高端制造模式是针对高端产品的设计制造而提出的,产品研发是决定产品固有特性是否 “高档” 的关键环节。在低端产品主导市场的年代(计划经济年代),短缺经济导致人们主要关注产品能否满足使用功能,产品只要能生产出来便不愁销路,鲜少有人真正关心产品性能、质量及使用体验。当时市场上充斥着外观接近、功能相似、性能雷同、质次价廉的产品。在短缺经济时代,企业基本上不需要进行产品研发,只要具备仿造能力就可以存活下来。事实上,由于企业未掌握核心技术,缺乏创新专业人才和充足经费,难以开展高水平、创新性产品研发。改革开放 40 余年来,我国已进入市场经济时代,成为世界第二大经济体,制造业位居全球首位。当前,市场产品种类繁多,企业竞争激烈致使产品价格持续下降,同时大量国外优质产品涌入中国市场,中国经济已转变为典型的买方市场。在这种大环境下,国产机床制造企业必须转换经营思路,研发核心技术,培养创新人才,不断开发具备独特功能和性能的新产品,方能在市场中立足。但掌握核心技术、打造创新能力强的人才队伍以及独立研发满足用户需求的新产品,仍需付出巨大努力。

以传统汽车行业为例,我国从 1956 年 7 月 13 日生产出第一辆解放牌卡车后,传统汽车行业的发展沿用 “模仿” 的技术路线,没有形成自主研发新产品的能力。1984 年 1 月 15 日,我国汽车行业的第一家中外合资企业 —— 北京吉普诞生。中外合资的基本思路是 “用市场换技术”,通过合资生产,逐渐掌握汽车的先进设计技术和高性能制造过程。这一思路促成了大量的中外合资汽车企业成立。经过 30 多年的发展,合资汽车充斥国内市场,但国内汽车制造行业却没有得到多少核心技术,独立自主的研发新汽车仍然只是个美好的梦想。但近几年,国产电动汽车开始强势崛起,不断挤占合资汽车的市场空间,合资汽车的市场占有率不断下降。这一局面造成西方汽车制造企业在中国市场的生存开始变得艰难,盈利能力不断下降,很多合资企业退出中国市场。而西方政府为了打压中国的汽车企业的发展,也设置了诸多壁垒阻碍中国新能源汽车进入西方国家市场。另外,有些著名的国外汽车企业则开始主动与中国企业进行技术合作,也开始采购中国的新能源汽车和 “三电” 汽车的零部件。这一转变的本质原因是中国汽车企业采用了 “换道超车” 策略,由燃油车赛道进入新能源车赛道 [3]。我国新能源汽车企业的思维方式其实并不复杂,既然在发动机、底盘和变速箱等传统机械结构件的设计制造技术上难以实现突破(包括存在专利壁垒),那么就抛开这机械三大件,从新能源入手,大力发展电动汽车。由于起步早,专利壁垒很少,且符合社会经济的发展趋势,我国的新能源汽车制造企业很快就掌握了电池、电机、电控这新三大件的设计制造核心技术,各主要整车制造企业均形成各自完整的电动汽车产业链。截至目前,无论是新三大件技术还是完整的电动汽车产业链,我国在电动汽车方面已经把西方汽车企业远远地甩在后面。总的来看,国产新能源汽车让人瞠目结舌般地快速崛起,根本原因就在于两点:(1)紧紧抓住电动汽车这一机遇,选对了赛道;(2)国产汽车行业基本掌握了新能源汽车的核心技术,具备了自主研发和制造新产品的能力。近两年,各家大型新能源汽车企业密集地推出迭代产品,就是具备了核心技术和自主研发能力的明证。

反观国产机床行业,自新中国成立以来,在前苏联的帮助下,很快形成了系统、完整的机床产业布局,确立了十八家骨干机床制造企业,俗称机床行业的 “十八罗汉”;同时还建立了一批机床方面的专业性研究机构,俗称 “七所一院”。此后,我国的机床行业得到很快的发展,为国家经济建设和国防安全提供了大批制造装备。自 2002 年开始,我国一直是世界机床消费第一大国,大量的需求为国产机床的发展提供了巨大机遇。2011 年,沈阳机床集团的销售收入达到了创纪录的 180 亿元,位居全球排行榜第一;同年,同为 “十八罗汉” 的大连机床集团也跻身世界排名的前十位。但从那以后,国产机床的设计制造水平并没有得到很大的提高,同时由于大量高水平进口机床的涌入,国产机床的技术水平和性能与国外先进机床的差距越来越大,大部分企业亏损严重。截至目前,大部分 “十八罗汉” 企业都已淡出人们的视野,只有个别企业还在勉强维持,尽管部分民营企业在不断的崛起,但国产机床行业的整体崛起仍然需要继续努力。

对比国产汽车行业的快速崛起与国产机床行业的持续低迷,通过深入研究发现,机床行业的产品特点造成目前还暂时不存在类似于新能源汽车发展的 “换道超车” 机遇,并且十年前没有抓住信息化和智能化的发展机遇,使得国产机床的信息化和智能化水平仍然落后于进口机床。此外,提升信息化和智能化水平尽管能够加快国产机床的发展速度,但还远远达不到 “换赛道” 的效果。但国产机床制造企业仍应该秉持脚踏实地、稳扎稳打的战略定力,以 “厚积薄发、加速赶超” 的奋进姿态,在既定赛道上践行 “以快制慢、以进固稳” 的竞争法则,持续提升自主研发核心动能,同时深度融合信息化与智能化前沿技术,实现制造体系迭代升级。

1 创新产品研发的意义和作用

高端产品一般都有与众不同的特点,这些特点就属于企业的核心技术,靠自主研发来实现。对机床制造企业而言,新产品开发是保障企业生存和发展的基础,自主研发能力强,企业才能源源不断地向市场推出适销对路的创新产品。国产手机和电动汽车就是典型,凡是能够不断推出新产品的企业,如手机界的小米,汽车界的吉利和比亚迪,都是因为不断推出适销对路的新产品而有力地促进了销售,进而促进了企业的发展。相反,凡是新产品开发比较落后的企业,其发展一般非常缓慢,甚至会走到破产的境地。总的来说,自主研发对企业的作用主要可以表现为满足消费者的需求、提高企业的竞争力、提高企业的自主创新能力、提高企业的运行效率、增强企业的品牌价值等方面。

1.1 满足消费者的需求

开发新产品是为了满足消费者的需求,产品有销路,企业才能发展。消费者的需求是不断变化的,因此开发新产品时需要充分了解消费者的需求,用适销对路的产品去占领动态变化的市场。从机床的使用需求看,机床属于工业母机,用来制造其他类型的机器设备。用户对机床使用的基本要求是加工精度高、精度寿命长、精度稳定性高、生产效率高、可靠性高、信息化和智能化程度高等,当然也有交货期短、售价低、使用成本低、售后服务好、能够增加用户的使用价值等方面的要求。用户需求调研是自主研发的重要环节,可以分为三个层次:

(1)“调研 + 分析” 模式,通过大量调研获取真实的用户需求数据,并进行深入地关联性分析以获得用户的潜在需求,但这种模式只是被动地发现和满足消费者最基本的需求,导致产品竞争力长期徘徊于市场基准线附近,形成典型的 “红海竞争陷阱”;(2)“调研 + 预测” 模式,在数据调研的基础上采用先进的数据挖掘工具和预测模型对消费者的潜在需求进行预测,发现用户的潜在需求并将潜在需求设计制造进产品中,这种前瞻性的研发模式可以使企业处于产品和技术的前沿,对企业的发展具有非常重要的作用;(3)“需求引导” 模式,根据企业掌握的领先的技术研究成果开发全新的产品,用高科技的产品主动引导用户的需求。苹果公司的智能手机开发就是典型的 “需求引导” 模式,按照操作模式和功能划分,手机可以大致划分为功能手机和智能手机两大类,最早出现的是功能手机(按键操作),到 1993 年 IBM 公司推出首款使用触摸屏的手机,这认为是最早的智能手机,但只能算是智能手机的雏形,没有形成对功能手机的颠覆性超越。在功能手机时代,绝大多数用户都没有 “智能手机” 的概念,功能手机能够满足一般的使用需求,可靠性和信号强是最大卖点。而苹果公司的乔布斯在 IBM 触摸屏手机的基础上经过创新性研究,于 2007 年推出首款真正的智能手机,用智能化取代传统的功能手机操作方式,实现了对用户需求的引导,iPhone 智能手机使得苹果公司获得极大的效益。因此,“需求引导” 是新产品开发的最高模式,对产品的更新换代和引导用户需求具有开拓性的意义。

1.2 提高企业的竞争力

企业的竞争力主要体现在以下几个方面:企业管理水平高、产品研发能力强、制造过程精细化、营销措施服务化、产品技术先进、产品功能适用、产品性能优越、产品信息化水平高、产品绿色化程度高、产品的智能化程度高等。其中,产品研发能力强具有非常重要的作用,因为其他竞争力指标大都与研发能力密切相关。通过新产品研发(特别是正向研发),对技术不断进行创新,能够不断向市场提供技术水平高的新产品,尤其是高端产品,可以帮助企业的产品在市场中占据更大的份额,增加企业的收入和利润。在竞争激烈的市场环境中,创新性的新产品可以为企业带来新的市场机会,甚至改变市场格局。同时,新产品的开发也能够创造新的市场,拓展企业的业务范围,有效增加企业的收益。运行高端制造模式的制造企业,普遍会采取 “应用一代、研发一代、储备一代” 的研发策略,企业通过技术和产品储备,能够比竞争对手更早地向市场推出符合需求的产品,从而获取更大的竞争优势和经济效益。

1.3 提高企业的创新能力

正向研发作为企业突破技术路径依赖、实现核心能力自主可控的战略选择,其本质是通过基础技术积累与产品创新迭代,构建基于技术原创性的动态竞争优势。通过持续的新产品开发,可以促进企业的技术创新、提高企业的创新能力和创新水平,也可以激发企业员工的创新潜力。历史的经验证明,凡是创新能力强的企业,一般能够得到较好的发展,如手机界的华为,汽车界的丰田。凡是创新能力差的企业,企业也可能会在一段时期内发展较好,但从长远看,这样的企业是没有发展前途的,汽车行业一家企业就是典型。该企业没有把技术创新放在重要位置,没有研发核心技术,采取的开发策略是全面仿制,企业的研发部门被戏称为 “皮尺部”,完全模仿国外某著名汽车的外观进行产品开发。不得不承认,在国产汽车的正向研发能力不强的时期,该企业靠模仿得到的产品曾经销路不错,但在获得一些经济效益后,该企业却没有尽快转型到技术创新和正向研发模式上来,仍然继续采用仿制的策略,最终该企业不得不面临倒闭的尴尬境地。

1.4 提高企业的生产效率

新产品开发特别是正向研发是个系统工程,不仅涉及产品设计技术,也涉及产品的制造工艺,在研发阶段需要进行大量的分析和基础实验,根据实验结果制定出最佳的制造工艺和工艺流程,优化企业的生产流程,提高生产效率,同时还可以提高产品质量和企业的整体运行效率。新产品开发是企业一切活动的 “助推剂”,因为通过新产品开发需要不断引进或借鉴其他领域的先进技术和经验,有力地推动了企业技术水平和生产能力的双重提升,增强消费者对企业的信任和忠诚度。同时,新产品开发也可以优化企业的管理制度和流程,提高产品品质和服务质量,并提高企业的整体运行效率和竞争力。

1.5 增强企业的品牌价值

品牌价值本质上反映了消费者对企业产品的认知程度。品牌的核心价值源于其拥有者在产品功能、质量、技术含量、服务模式等方面相较于竞争对手所形成的差异化优势,这些优势能够为用户创造超越竞争对手的附加价值。持续向市场推出具有独特的高端产品,有助于塑造企业的品牌形象。新产品的推出为企业创造了更高的市场曝光度和关注度,进而提高品牌知名度和美誉度。同时,新产品的开发也可以增加产品的技术含量和技术水平,提高企业的技术实力和品牌价值。基于正向研发的新产品开发模式,通过持续创新与技术迭代,已成为企业构建与提升品牌价值的核心战略路径。

2 创新产品研发模式的分类

新产品研发的主要目的是得到创新的设计方案和最优的制造工艺方案,研发模式一般可以分为四类:测绘式研发模式(测绘 + 仿制)、分析式研发模式(测绘 + 分析)、逆向研发模式(测绘 + 改进)和正向研发模式(设计 + 创新)。

2.1 测绘式研发模式(测绘 + 仿制)

测绘式研发模式在全球范围内选定领域内最高水平目标产品或关键部件作为拆解仿制的对标对象,测量目标产品各个零件的尺寸和材料,估算分析表面特性(热处理硬度、表面波纹度和粗糙度等)和公差,在此基础上制定工艺方案,旨在制造出与对标对象在功能、外形和性能上高度相似的产品。从本质上而言,测绘式研发模式更侧重于对已有产品的复制,严格意义上难以将其定义为真正的研发活动,其本质可概括为 “测绘 + 仿制”。该模式具有显著的短期优势:研发过程相对简单快速、成本投入低(不需要自己开发相关核心技术),能够快速生产出与竞争对手功能完全相同的产品,满足市场快速响应需求。然而缺乏对产品设计原理的深入理解,未对产品进行必要的技术分析与改进,且受限 于制造技术水平(高水平制造工艺通常源于正向研发流程),仿制产品的性能往往难以企及目标产品。在此模式下,设计人员的工作主要是测绘和画图,这种研发模式在国内部分机床制造企业中较为普遍。但该模式无法助力企业制造出超越竞争对手的高端产品,且极易引发知识产权纠纷。作为产品研发模式的最低层次,测绘式研发模式主要应用于低端制造领域。采用该模式的企业,由于产品创新能力匮乏,在市场竞争中往往处于被动跟随地位,仅能依赖价格优势参与竞争。受限于微薄的利润空间,此类企业生存压力巨大,难以长期维持这种 “跟随式” 的研发模式,更无法将其作为企业高端制造模式的发展基石。

2.2 分析式研发模式(测绘 + 分析)

为了掌握目标产品设计的基本原理,可以采用 “测绘 + 分析” 的研发模式。分析式研发过程是一种使产品设计理念和制造工艺再现的过程,即对目标产品拆解后进行逆向分析及研究,辅以大量的分析和实验,从而演绎并得出该产品的结构原理、功能特性和技术规格(尺寸、公差等)、组织结构(表面组织、表面硬度、表面粗糙度等)、加工处理流程(冷处理工艺、热处理工艺和装配工艺等)等设计和加工要素,目标是掌握设计和制造原理,制作出与目标产品在功能、结构、外观和性能高度相近的产品。这种研发方式比 “测绘 + 仿制” 研发模式的难度大,但由于增加了分析环节,可以得到目标产品的设计和制造原理,对提高企业自身的设计能力和水平有很大的帮助。但由于缺乏设计改进环节,再加上制造水平低,这种研发模式得到的产品在性能上也很难超越目标产品,对于专注于高端产品制造的企业,分析式研发模式难以满足其长期发展战略需求,并非企业发展的可持续之选。

2.3 逆向研发模式(测绘 + 改进)

逆向研发模式在 “测绘 + 分析” 的基础上实现了进一步深化。逆向研发是针对目标对象,通过系统、全面、深入的分析和实验(依托于高水平的分析软件和高性能的实验装置),以发现原设计的不合理之处,在吸收原设计优点的基础上进行大胆的改进,得到与目标产品相似,但在功能与性能上更具优势的产品。这种研发模式的主要特点是增加了改进环节,优点是不需要从 “0” 到 “1” 的基础研发,显著降低了研发成本与失败风险,缩短了研发周期,产品的市场竞争力强大。日本在二战后的经济腾飞阶段,正是凭借这种研发模式令欧美企业倍感压力。西方国家一旦推出新技术或新产品,日本企业便能迅速推出改进版本,凭借更低的价格、更优的质量与性能,迅速抢占市场份额。从国产机床行业的技术水平看,逆向研发模式应该成为现阶段国产机床高端新产品研发的主要应用模式。通过逆向研发,企业能够积累宝贵的经验,掌握核心技术,逐步提升创新能力,缩小与西方国家机床设计制造领域的差距,甚至可以实现超越。在达到一定的研发水平并掌握若干核心技术后,企业可适时向正向研发模式过渡。

2.4 正向研发模式(设计 + 创新)

正向研发模式以用户的需求分析和预测开始,不受现有产品的约束,根据企业已掌握的核心技术和制造经验,独立自主地研发出一款创新性的产品。这种新产品的功能原理、内部结构、外观造型、性能质量等方面都在市场上找不到类似的高端产品。正向研发的产品从理论上是 100% 迎合市场需求的产品,但要严格按照正向研发的流程进行研发。另外,正向研发的难度非常大,需要逐渐积累技术、经验和方法,只有在行业处于领先地位的企业才适合采用这种研发模式。由于现阶段国产机床制造企业在技术积累、创新能力、实验手段、资金等方面仍存在不足,因此国产机床行业大面积推广正向研发模式的条件还不非常成熟,然而,对于有志于打造世界一流产品的企业,必须提前为引入正向研发模式做好充分准备。

由于测绘式研发和分析式研发在技术层次上的局限性,本文进行详细介绍。下文主要介绍逆向研发和正向研发两种研发模式的运作流程。

3 高端机床逆向研发的运作流程

3.1 逆向研发运作流程

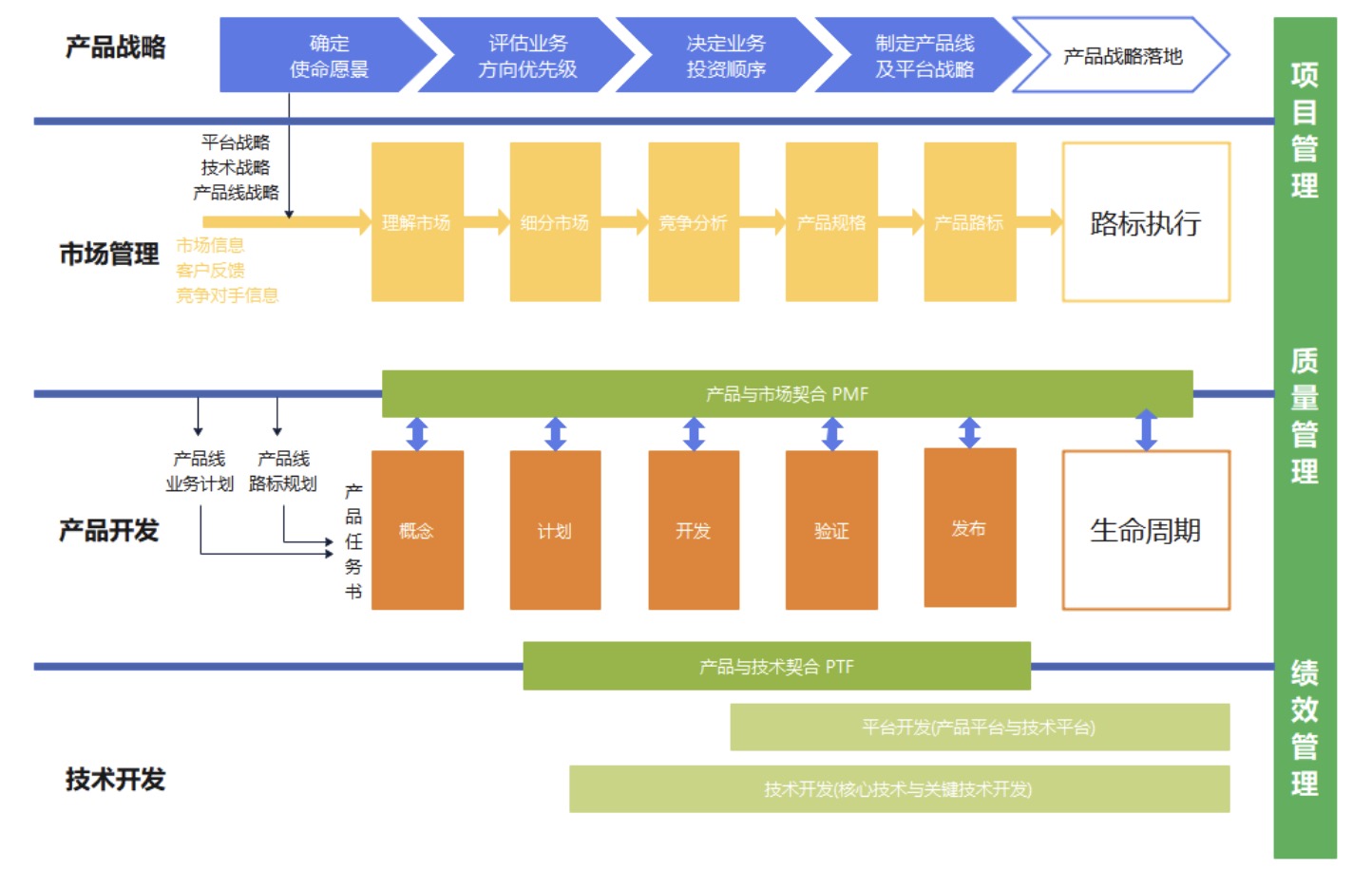

逆向研发是从目标产品的选择开始,到中试设计定型和中试工艺定型,再把定型后的产品设计方案和制造工艺方案转段到生产制造过程,通过精细化制造获得比目标产品性能更好、价格更低、更能满足用户需求的高端新产品。高端机床产品的 “21 步” 逆向研发流程如图 1 所示。

图 1 逆向研发的“21 步”流程

选择对标产品→编制研发任务书→任务书评审→整机检测与拆解→零部件测绘→零部件实验→设计意图反求→制造工艺反求→研发样机试制→研发样机实验→样机设计改进→样机工艺改进→研发样机评审→中试样机试制→中试样机实验→用户体验实验→中试设计改进→中试工艺改进→中试样机评审→中试设计定型→中试工艺定型→转段到制造系统

第 1 步是选择对标产品,所选择的产品应该是国际机床行业同类型机床的一流产品。对标产品选择的依据是机床的技术水平、性能质量、用户的反馈、市场容量、同类产品国际竞争对手的水平与本企业现有产品的原理及结构的相似性等。

第 2 步是编制研发任务书,作为整个研发工作的依据。研发任务书的内容包括新产品开发的目的和意义、预计达到的性能和质量、主要技术参数、预期的技术经济效益、研制方式和可行性分析、研制周期和完成时间计划等。

第 3 步是由专家对研发任务书进行评审,需要组织领导、市场人员、技术人员、质量管理人员和行业专家(有时甚至包括潜在的用户)对任务书进行评审,评审结果作为研发工作的输入。

第 4 步是对目标机床的整机性能进行检测,获得目标机床整机的原始性能参数,作为研发样机性能对比的原始数据,检测完成后对目标机床进行拆解,一直拆解到组件或零件级别。

第 5~8 步是对拆解获得的组件或零部件进行测绘和实验,目的是获取目标机床的设计原理和制造工艺。

第 9 步是根据测绘和分析结果对研发样机进行试制,研发样机可以只生产 1 台,主要是验证新产品的功能和性能。

第 10 步是对研发样机进行实验,通过实验结果分析,对比第 4 步的检测结果,分析原设计方案和制造工艺中存在的问题。

第 11 步和 12 步分别针对发现的设计和制造问题对原来的设计方案和工艺方案进行修改完善。

第 13 步是对研发样机的设计方案和工艺方案进行专家评审,评审结果作为中试样机设计改进和试制的依据。

第 14 步是根据评审结果对中试样机进行试制,中试样机可以只生产 2~5 台,主要验证加工工艺和装配工艺。

第 15 步和 16 步分别对中试样机进行实验室实验和发送给选定的用户进行用户体验实验,目的是发现中试样机的设计和制造问题。

第 17 步和 18 步是根据实验室实验和用户体验实验的结果分别对中试样机的设计方案和中试工艺方案进行改进。

第 19 步是对中试产品进行评审,在满足研发任务书要求后进入定型转段阶段。

第 20 步和 21 步是对新产品设计方案和制造工艺方案进行定型,并将它们转段到生产制造阶段。生产制造阶段的任务就是根据定型后的设计方案和工艺方案按生产计划进行制造,主要任务是严格控制 “人机料法环测” 6 个要素,最终得到技术先进、性能优良、价格适宜、能够满足用户要求、产品整体水平可以达到国际一流水准的高端新产品。

3.2 逆向研发的关键环节

逆向研发的关键环节是分解、测绘、实验、分析和改进。

(1)分解。分解是将对标整机拆分为组件和零件,分解时的注意事项:①分解前检测并记录对标机床整机的各项性能指标,作为研发的新产品与目标产品的对比依据;②在分解时注意记录零件之间的装配方式、装配顺序和装配关系等,为新研发产品的装配方案制定提供依据;③在分解时对零件进行编号并建立零件之间的装配关系图;④有些结构只能分解到组件(或部件),不能分解到零件,这些组件一般是整体采购的,由专门的厂商提供,在分解时要注意记录组件的品牌型号和生产厂家。

(2)测绘。测绘的落脚点是零件(有时是组件和部件),因为零件是机床结构最小的单元,产品整机的性能是通过零件来保障的,如果零件的特性不能得到保障,则产品的性能和可靠性肯定得不到保障,就会陷入 “一代不如一代” 的境地。零件和组件的测绘:①零件的材料测绘;②零件结构尺寸测绘;③表面粗糙度测绘;④零件的残余应力测绘;⑤零件运动表面的硬度测绘;⑥预紧环节的预紧力测绘;⑦组件性能(功能部件)指标的测绘。

(3)实验。实验是补充测绘方法的不足,并获得测绘方法得不到的数据,为分析和改进提供依据。可能的实验内容见后文。

(4)分析。分析的目的是获得直接测绘得不到的数据,如零件之间的配合公差只能通过分析得到,一般要借助高水平的设计分析软件。可能的分析内容见后文。

(5)改进。无论是正向研发还是逆向研发,其核心都是改进,没有改进的研发只能停留在仿制的水平,永远不可能超越原设计。因此,在通过实验和分析发现样机结构设计、功能设计和工艺设计方面的问题后,就必须对设计方案和工艺方案进行优化改进,才能使研发的产品性能质量和可靠性超出原产品。常见的改进:①总体设计方案的改进;②零件结构尺寸的优化;③加工工艺方案的改进;④零件材料的改进;⑤装配工艺方案的改进;⑥典型分系统性能改进;⑦功能部件的改进。

4 高端机床的正向研发流程

4.1 正向研发运作流程

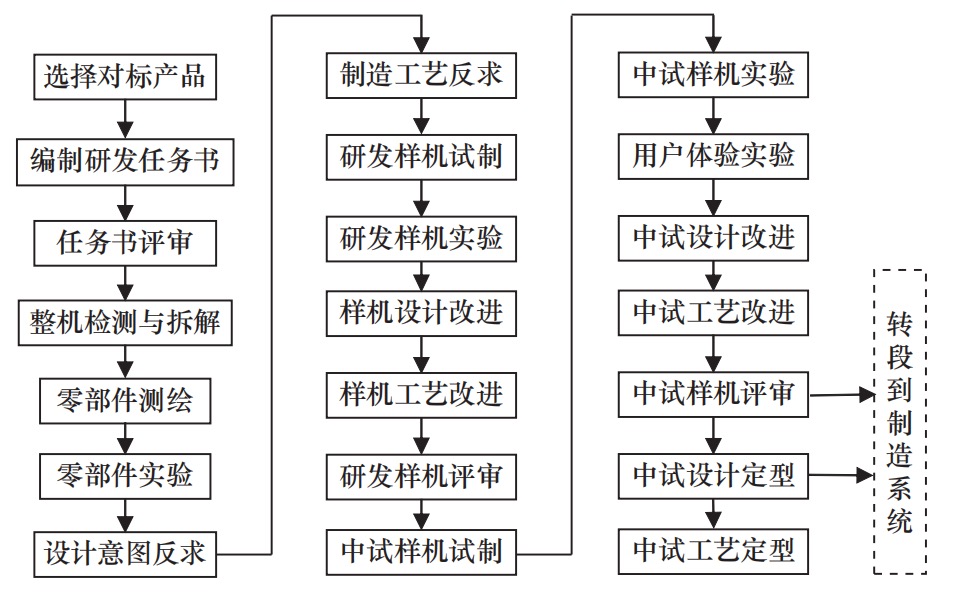

与逆向研发不同,正向研发的出发点是用户的需求分析和预测,在需求分析的基础上,采用企业独有的核心技术和工艺经验进行高端创新产品的开发,正向研发流程的终点仍然是新产品设计方案和制造工艺方案的定型和转段。高端机床产品的 “20 步” 正向研发流程如图 2 所示。

图 2 正向研发的“20 步”流程

用户需求分析→编制研发任务书→任务书评审→初步方案设计→详细方案设计→制造工艺设计→设计和工艺评审→功能样机试制→功能样机实验→样机设计改进→样机工艺改进→功能样机评审→中试样机试制→中试样机实验→用户体验实验→中试设计改进→中试工艺改进→中试样机评审→中试设计定型→中试工艺定型→转段到制造系统

由图 2 可以看出,高端数控机床正向研发流程仍然可以大致划分为需求分析、设计分析、功能样机、中试样机等四个阶段。

第 1 步是进行用户需求分析,通过调研、分析和预测获得用户的明示或潜在需求,明确机床的卖点。对于更高水平的正向研发,甚至可以通过需求分析引导用户的需求。

第 2 步是编制研发任务书,作为整个研发工作的依据和评估标准。

第 3 步是组织领导和行业专家(甚至用户)对任务书进行评审,作为研发工作的输入。

第 4 步和 5 步分别是进行初步方案设计和详细方案设计,获得产品设计方案。这两步均需要进行大量的高水平设计分析和实验,以确定最佳结构和设计参数,并将自身的独有核心技术融入设计方案中。

第 6 步是进行制造工艺设计,包括热加工工艺、冷加工工艺和装配工艺,以获得最佳的、定量化的工艺流程和工艺参数。当然,工艺过程的设计也离不开大量的高水平设计分析和大量的实验。

第 7 步是进行设计和工艺方案的评审,作为功能样机试制的输入。

第 8 步和 9 步分别对功能样机进行试制和实验。功能样机可以只生产 1 台,主要验证新产品的功能和性能。

第 10 步和 11 步分别根据发现的设计和制造实验问题,对设计方案和工艺方案进行修改完善。

第 12 步是对功能样机改进的设计方案和工艺方案进行评审。

第 13 和 14 步分别根据功能样机的评审结果对中试样机进行试制和实验。中试样机可以生产 2~5 台,主要目的是验证加工工艺和装配工艺。

第 15 步是将中试样机发送给潜在的用户进行用户体验实验,时间为 1 年。

第 16 和 17 步分别根据中试样机的实验室实验和用户体验实验的结果分别对中试设计方案和中试工艺方案进行改进。

第 18 步是对中试产品进行评审,在满足研发任务书要求后进入定型转段阶段。

第 19 步和 20 步是对新产品设计方案和制造工艺方案进行定型,并将它们转段到生产制造阶段。生产制造阶段的任务是按照生产计划进行生产制造,主要任务是严格控制 “人机料法环测” 六要素,确保得到技术先进、性能优良、价格适宜、能够满足用户要求,产品整体水平达到国际一流水准的高端机床新产品。

4.2 正向研发中的用户需求分析

无论是正向研发还是逆向研发,用户需求分析都有非常重要的地位,因为它是整个研发系统的输入,需求分析结果会对研发成败产生巨大的影响。正向研发中的用户需求分析应该遵循以下原则。

(1)符合国家政策方针。国家政策支持的产业才有更多的机会。以新能源汽车为例,国产汽车的崛起与汽车行业的发展思路密切相关。众所周知,燃油车普遍存在消耗大量不可再生能源和严重污染环境两大问题,与国际上普遍奉行的 “可持续发展战略” 和 “低碳制造” 的理念相悖,也不符合国家的发展政策,因此需要发展新能源汽车。对于中国企业而言,传统的燃油车需要高水平的发动机、变速箱和底盘三大件,国外汽车产业经过数百年的发展,三大件的设计和制造技术已经达到极致,且设置了很多知识产权障碍,国产汽车在三大件方面的技术积累薄弱,如果继续按照传统的思路发展,在技术上很难实现突破,在机械零部件的设计和制造方面很难超过西方企业。意识到这一点后,在国家政策的大力支持下,国产汽车企业绕过自己的短板,迎合节能环保的大趋势,勇敢进入新能源领域,及时地研发电动汽车技术,打造新能源汽车产业链。这种 “换道超车” 的发展理念使得国产新能源汽车很快就处于国际领先的地位。机床行业属于重工业领域,是资源及能源消耗和环境污染的大户,在新产品开发方面,也应该紧紧抓住节能环保这一国家政策需求,开发出全新的绿色机床产品。

(2)以进口替代满足国家的安全需求。高端数控机床作为国家的战略产品,对国防安全具有非常重要的作用,长期以来被西方国家列为控制出口产品,通过出口管制、技术封锁等手段实施严格限制,存在着 “卡脖子” 风险。因此,国家对机床行业发展的主要要求是实现进口替代,通过技术自主化与产业升级,系统性破解关键核心技术受制于人的困境,这是机床行业实现高质量发展的根本目标,也是推动产品自主研发的战略导向。

(3)换道超车的可能性分析。国产汽车行业以新能源汽车作为突破点,实现了对传统燃油车的换道超车。机床行业技术发展的趋势是高精度、高效率、高稳定性、高可靠性、绿色化和智能化等,本质上属于 “技术追赶” 范畴,需通过 “渐进式创新” 实现局部性能超越。绿色机床和智能机床是近十年提出的新概念,可以作为机床行业的 “新赛道” 机遇,但国外机床行业已经比国产机床行业更早地介入绿色机床和智能机床领域,国产机床在这个赛道上已经起步较晚,但仍可视为机床行业换道超车的战略支点。

(4)用户需求分析方法。用户需求分析决定了产品开发的方向和水平,如 1.1 节所述,在用户需求分析时一般可以采用三种方法:①数据挖掘法,基于用户反馈数据的统计分析,可实现产品功能的局部优化,但易陷入 “同质化竞争陷阱”;②预测式方法,在大量调研的基础上,采用预测模型准确预测用户潜在的需求,与竞争对手相比,这种满足潜在需求的方法所开发的新产品具有较强的竞争力,可以帮助企业的新产品处于行业领先地位;③需求牵引法,高端数控机床属于颠覆式的创新产品,需要靠颠覆式的创新技术主动引导用户的需求,基于需求牵引法进行需求分析时,除了要求企业储备大量的核心技术外,还需要有一支创新能力强的技术创新人才和管理创新人才队伍,特别是创新团队带头人应具有颠覆性的创新能力,善于将其他领域的新技术引入机床设计和制造中。

(5)潜在用户挖掘。国产机床行业在进行高端新产品研发时,需突破 “通用型产品” 思维定式,实现服务对象专业化,针对特定的服务对象研发新产品。潜在用户分析的基本思路:少干大路货,把机床做专、做精,避免跟过多的竞争对手进行竞争。

(6)用户工艺驱动的整体解决方案。把用户服务从产品销售向前拓展到产品设计,乃至用户工艺系统的一体化设计,即在机床设计的同时考虑用户的加工工艺、刀具、夹具、量具和切削液等,为用户提供机床使用的整体化解决方案。在销售人员接收到用户需要加工的零件(族)后,工艺人员与用户共同制定加工工艺方案,通过大量的分析和实验确定最佳加工顺序、最佳工艺参数、所使用的刀具 / 夹具 / 量具、切削冷却润滑方案和切削液、润滑 / 液压 / 气动系统的运行参数等;再根据所确定的加工工艺方案进行机床的定制化设计开发。这样得到的机床设计方案具有明显的定制化特色,能够更好地满足用户的需求,更具有高端机床的特征。

(7)面向新材料的加工机床。随着科技的发展,新材料的应用越来越多,如钛合金、碳纤维材料、复合材料、花岗岩等。新材料一般属于难加工材料,采用传统材料的切削参数、刀具和切削液等很难达到预期的效果,因而需要研究新材料的加工工艺、刀具和切削液等,可能产生一些新的机床设计理念和方法,有助于机床技术的创新。

(8)确定所研发新机床的卖点。任何产品的销售都应该有其独特的 “卖点”,没有卖点意味着没有独特的竞争力。因此,要围绕 “卖点” 进行新产品的研发、生产和营销,但所突出的卖点一定要具有可信性,否则会起到反面效果。在进行新产品开发时,国产机床制造企业可以从 4 个方面梳理机床的卖点:①从机床性能方面,加工精度完全满足用户需求、机床的可靠性高、加工效率高、性能稳定性高、精度保持性好;②从用户应用方面,用户工艺优化能力强、用户界面使用简单,机床的智能化程度高;③从机床的服务方面,机床产品的针对性强,如瑞士斯达拉格公司,其产品主要服务于三航(航空、航天、航海)和两机(发动机、燃气轮机),长期专门围绕 “三航两机” 行业的需求开发其特有技术,在 “三航两机” 的行业基本处于垄断地位;④从机床技术特性方面,如倒立式车床、并联机床、3D 打印与切削复合机床、电动车轮毂的硬齿面高速齿轮的加工机床、精度自补偿回转工作台、自动更换式摆头、花岗岩床身、矿物资大件的加工机床、智能化机床、强力高速切削技术等。

(9)杜绝浮躁心态。高端数控机床自主研发的关键是营造一个好的研发环境,建立一套严格、精细的研发流程,搭建系统的设计分析和实验体系,杜绝任何浮躁心态。浮躁是国产机床走向高端化的最大障碍,特别是在新产品研发方面,需要摒弃浮躁心态,按照研发流程脚踏实地地进行产品开发,争取开发一款成功一款,这才是高端新产品开发应有的态度。特别是高端数控系统的开发,需要进行大量的严格测试、用户应用验证和优化改进,才能正式推向市场。依赖用户发现问题再反馈修改的开发方式会造成用户对产品的不信任,对品牌会造成很大的负面影响。浮躁是精细化的大敌,在产品研发和生产的各个环节都需要实现精细化,各种参数都应该定量化,尽量不靠类比和经验工作。例如,机床出厂标定加工精度通常基于特定恒温测试环境,而其技术说明书所标注的使用温度范围(−10~40℃)与精度保证条件存在显著的理论关联性缺失。以碳钢构件为例,其 1m 长度在 1℃温升下产生 10μm 线膨胀量的热变形特性表明,当机床实际运行环境偏离标定温度,如恒温 22℃装配车间时,在−10~40℃的极限工况下,因材料热胀冷缩效应导致的几何尺寸变化量可达 0.32mm(±32℃温差)量级,远超精密级机床 3~5μm 甚至 1.0~1.5μm 的公差阈值。目前国内企业技术文档普遍存在环境参数标注缺乏热变形补偿分析、精度 - 温度耦合关系界定模糊等问题,亟需在产品说明书中建立基于热力学耦合效应的精度保证条件量化规范。

5 创新产品研发中的关键问题

无论是逆向研发还是正向研发,为了获得高水平、高质量的机床产品,都必须严格遵循研发流程,并需要关注其中的一些关键问题。

5.1 杜绝研发过程中的 “偷工减料”

新产品研发过程复杂,包括的内容很多,在浮躁心态下很容易产生 “偷工减料” 现象,具体表现为技术环节删减,例如跳过有限元拓扑优化、仿真实验等;技术深度弱化,例如以二维 CAD 简化替代三维 Ansys、NASTRAN 分析、以经验公式估算替代高水平流体分析软件进行的流体运动情况分析。某汽车制造企业为了节省成本,对汽车的外覆盖件厚度随意进行减薄,而不做任何分析和实验。在涂装工艺中,也是随意减薄各层涂漆,基本上没做分析和实验,这就是典型的偷工减料现象。其他偷工减料现象还包括用价格便宜的材料替代昂贵的材料而不做实验、在选型时选用价格更低的外购件而不进行分析、在换用新材料和新工艺时不进行实验、在选用润滑油时不进行适应性试验等,凡此种种现象都会影响产品的性能、质量和寿命,在高端制造模式中是完全应该避免的。

5.2 必须拥有核心技术

核心技术是指在特定领域中具有核心竞争力,可以作为技术壁垒和差异化优势的关键技术。核心技术对于企业的发展具有重要意义,能够帮助企业在市场竞争中获得更大的优势,并实现新产品的持续创新和发展。核心技术可分为技术核心和核心技术能力。技术核心是在对基础理论进行深入研究的基础上形成的,是能够支撑产品实现的关键技术。核心技术能力是企业通过特有的技术要素和技能(包括工艺诀窍)或各种要素和技能的独特的组合产生的具有自身特性的技术,是企业自身产生的、稀缺的、不可模仿的技术资源(包括技术和知识等)的特殊能力。

对于正向研发,企业必须拥有自己的核心技术,才能给产品赋予独特的功能和性能,没有核心技术的研发只能是仿制,靠仿制不可能得到高端产品。任何一家国际一流水准的机床制造企业都拥有自己独到的核心技术。

核心技术是通过长期的基础技术研究形成的,是受到知识产权保护的技术;核心技术能力是企业在长期的技术研发和生产经营中产生的,是不能被模仿的技术,因此属于企业的核心竞争力。

5.3 必须进行大量的设计分析和实验

对于正向研发,尽量不采用类比法和经验法确定产品的设计参数和工艺参数,应该依靠高水平的分析软件和系统全面的实验来确定。可以说,没有高水平的设计分析和足量的实验,得到的新产品在性能和寿命等方面是无法与真正的高端产品相提并论的。在高端产品的研发时,应该进行设计分析,即零件尺寸和表面特性分析、零件的公差分析、零件的受力和变形分析、零件或结构的动态特性分析、零件之间的配合关系分析、零件的加工方法分析、零件的装配方法分析、零件的热处理方法分析、零件的寿命分析、轴承的预紧力分析、运动面之间的摩擦磨损特性分析、零件的可靠性分析、功能部件的性能分析、功能部件之间的匹配性分析、数控系统的控制性能分析、流体系统性能分析(润滑、冷却、气动、液压)分析、装配环境与服役环境差异造成的机床精度分析等。这些分析可以看出,高端产品研发中,几乎所有内容都必须进行分析(设计分析和工艺分析),再辅以实验手段,才能得到定量化的最佳设计参数、设计方案和工艺方案。

在高端产品的研发时,应该进行的实验:结构变形实验、结构刚度试验、结构强度实验、结构的动态特性实验、结构的热场实验、结构的热变形实验、表面耐磨性实验、产品的老化实验、产品的密封性和泄漏实验、产品的可靠性实验、部件的运动精度实验、产品的精度保持性实验、产品的性能稳定性实验、流体系统的性能(液压、气动、润滑、冷却)实验、产品的装配操作和装配特性实验、控制系统的机电匹配特性实验、控制系统的联动精度实验、功能部件的性能实验、加工工艺实验。

可以看出,高端产品研发中,不仅新结构、新材料、新工艺需要实验,比较成熟的结构也应该进行实验,因为成熟的结构一般应用于中低端产品,不一定与高端产品的零部件性能要求相匹配。另外,凡是需要进行分析的内容,一般都应该进行相应的实验去验证。需要特别注意的是,国产机床企业一般比较重视设计方案的实验和验证,但对加工工艺和装配工艺的实验却不重视。其实,加工工艺和装配工艺更需要进行实验,特别是工艺参数的最佳化和定量化、装配操作的最优化、操作动作的合理化等都需要进行大量的实验和验证。

5.4 必须做好产品设计和工艺设计的同步改进

无论是逆向研发还是正向研发,“改进” 这一环节都起着非常重要的作用,因为改进是质量管理和质量提升的基本手法。“改进” 主要包括产品设计方案的改进和工艺方案的改进,设计方案改进的输入要求是样机试制的结果,包括逆向研发中的设计样机实验和中试样机的实验、正向研发中的功能样机实验和中试样机的实验。可以说,高端产品的 “高端” 特性就是在研发过程中通过一次次的设计改进和工艺改进而逐渐形成和完善的。

5.5 工艺设计方案必须在研发阶段确定

产品设计的目的是获得新产品的设计方案,工艺设计的目的是得到实现设计方案的最佳制造工艺方案,两者之间是相互影响的关系:产品设计会影响制造工艺,制造工艺也会反过来影响产品设计。传统的机床产品研发很少严格按照规范化的研发流程进行全流程研发,一般都是在老图纸的基础上进行设计修改,所使用的制造工艺也是在老工艺文件的基础上进行工艺修改(所谓的派生式工艺规划),没有将设计和工艺结合在一起进行考虑,造成设计和工艺的分离,导致研发周期长、研发成本高。事实上,现代新产品开发强调产品设计和工艺方案设计的一体化,通常称为并行工程。因此,高端产品的研发流程是将设计和工艺纳入一个体系中,两者相互支持,短流程修正,在研发结束时既可得到最佳的设计方案,也可得到最佳工艺方案。

5.6 用户工艺驱动的整体解决方案

用户购买产品的目的是加工机械零件,只要机床的尺寸大小、加工精度和功能能够满足用户加工零件的要求,用户就可以决策是否购买,基本不会考虑具体的加工工艺。对于机床设计人员和销售人员而言,一般也不会考虑加工工艺。这样就形成了产品设计与加工工艺之间的脱节现象,造成产品使用中的各种问题。因此,高端制造模式的产品研发系统需要引入 “用户工艺驱动的整体解决方案” 的概念。基本思想是在销售人员接收到用户需要加工的零件(族)后,工艺人员与用户共同制定加工工艺方案,通过分析和实验确定最佳加工顺序、确定最佳工艺参数、确定所使用的刀具 / 夹具 / 量具、确定切削液和冷却方案、确定润滑 / 液压 / 气动系统的运行参数等;再根据所确定的加工工艺方案进行机床的定制化设计开发。这样得到的机床设计方案具有定制化特色,为用户明确确定了具体的工艺、刀具、夹具和量具,能够更好地满足用户的需求,才真正具有高端机床的定制化特色。

5.7 基于元动作的设计和分析

传统的产品设计建模和分析一般基于部件或零件,基于部件的设计建模和分析因部件内零件数量众多、关系复杂,难以实现精细化,且工作量大;而基于零件的设计建模和分析虽然简单,但机械系统中零件间力和运动的传递关系被割裂,无法体现零件间的相关性,此外,产品中零件数量庞大,可达数千乃至数万个,基于零件的建模和分析的工作量巨大。基于以上问题,提出机械产品 “元动作” 的概念,它沿着机械传动链将复杂机械运动分解为多个独立的元动作,把实现单一元动作的所有零件视为一个整体,即元动作单元,基于元动作单元,可充分反映零件间的运动和力传递关系。通常,一元动作单元的零件数量不超过 20 个,使得单元的建模和分析不会过于复杂,便于实现标准化建模和精细化分析。元动作和元动作单元概念的提出,为高端数控机床的研发、设计和制造提供了新途径。

6 正向研发的典型案例

6.1 丰田高端汽车品牌雷克萨斯

雷克萨斯汽车作为享誉全球的高端汽车品牌,其产品研发过程功不可没。尽管本文以高端汽车产品的研发作为典型案例进行分析,但对高端数控机床新产品研发也具有很强的借鉴意义。

雷克萨斯是日本丰田公司的高端豪华品牌,创立于 1983 年。该品牌从最初的研发开始,仅用了 6 年的时间研发,投资 5 亿美元,就将雷克萨斯品牌推向市场,仅用了十几年的时间,销量在北美地区便超过了奔驰和宝马等老牌高档品牌。据汽车质量权威调查机构 J.D. Power 每年发布的年度报告,雷克萨斯品牌多年来连续获得汽车质量第一的殊荣。另一家权威机构,美国的消费者报告也对雷克萨斯汽车的质量给予极高的评价。可以认为,尽管雷克萨斯不可避免地存在一些质量缺陷,但雷克萨斯汽车是当时的汽车质量之王,在世界范围内都具有极高的声誉,他的高质量首先来自于其严谨的产品研发过程,具体如下。

(1)正确的研发理念。雷克萨斯品牌从研发就确定为高端豪华产品,与丰田公司的其他产品不同,因此不能沿用中低端车的研发流程开发雷克萨斯车型,而是需要一套全新的、严格的研发流程进行高端产品的研发。当时,丰田公司在 TOYOTA 品牌下的车型有皇冠、锐志、汉兰达、卡罗拉(花冠)、凯美瑞等品牌,均是全球畅销车型。皇冠车被定义为豪华车,其外观、配置和质量都足够高档。但丰田公司认为,真正的豪华车必须脱离 TOYOTA 原有的研发体系,从零开始完全按照高端车的要求和标准开发出一款全新的产品。雷克萨斯在产品研发过程中强调匠心工艺和混合动力技术,其产品在可靠性和混动技术上有明显的优势。

(2)严格的研发流程。跟任何新产品开发一样,雷克萨斯新车型的研发流程也包括正向研发的所有环节:需求分析、概念设计、原型开发与验证、技术研发(电动化、智能化)、生产准备、测试与验证、量产准备、售后服务与迭代等。雷克萨斯研发流程的特别之处主要在于:①研发过程绝不偷工减料,即使是在其他车型上已经完全应用成熟的材料、零件和结构也要重新进行分析,重新进行实验,使之完全符合雷克萨斯的高要求;②为了保证和体现雷克萨斯的高端性和最高的质量,雷克萨斯的研发和生产不会为了节省成本与丰田公司的其他产品共用零部件,即使使用类似的零部件,也要进行材料升级(如隔音降噪材料、液压衬套)和工艺优化(如激光雕刻木纹饰板、“切子” 玻璃工艺等),以实现差异化品质,这是保障雷克萨斯汽车质量的主要因素之一;③在需求分析与概念设计方面,重点是分析确定雷克萨斯的卖点,通过研究市场趋势和消费者偏好,确定车型定位,例如 ES 车型的设计主要兼顾美学与功能性,基于丰田的千兆模块化架构开发新一代电动车,该架构支持灵活集成新型电池技术(如方形电池),目标续航里程达 1000km,以缓解用户的续航焦虑;④在原型开发与验证方面,特别强调原型产品的实验,在设计完成后,雷克萨斯会制造原型车进行严苛测试,包括耐久性、碰撞安全性等,确保车辆的安全性和可靠性,例如 ES 车型的原型需通过多轮验证,并且不成熟的技术绝不推向市场(不浮躁),例如推迟了部分电动车型(如 LF-ZC/LF-ZL)的发布,以优化全新电动架构的性能,同时探索全固态电池的量产应用;⑤在技术研发与供应链整合方面,雷克萨斯团队特别重视与国内外优势企业的合作,如三电技术开发与宁德时代合作开发高性能电池,并计划在 2027-2028 年间实现全固态电池的落地此外,通过整合上海工厂与常熟研发中心资源,加速技术迭代,并借助华为、百度的算法优势,提升自动驾驶水平,接入微信、支付宝等本土生态应用,增强智能互联体验,在供应链本土化方面,上海新工厂计划实现 95% 以上零部件本土化率,同时引入日系合资企业解决高端零部件依赖问题;⑥在生产准备与制造优化方面,雷克萨斯采用高度自动化的模块化组装技术,例如计划使用无传送带的新型工厂,仅需核心组件即可完成车辆制造,提升生产效率,在组装过程中严格品质把控,精密工具与人工调整结合,确保每个部件的精准安装,并通过全维度质量检验(外观、性能、内饰等)保障出厂产品的品质;⑦在测试与市场验证方面,高度重视工程验证、用户反馈和本土化适配,在量产前进行工程样车测试,包括极端环境适应性、电池性能等,例如雷克萨斯 RZ 车型因智能化不足导致销量不佳,促使后续车型优化设计,并且针对中国市场,调整定价策略,优化渠道模式(引入直营体系减少加价乱象)等;⑧在量产与持续迭代方面,合理安排量产计划,提供完善的售后保障,同时借鉴蔚来 “用户社区” 模式,通过线下活动和专属服务增强用户黏性等。总之,雷克萨斯的研发流程以 “用户需求” 为起点,通过 “技术深挖” 与 “匠人精神” 的结合,最终实现豪华感、可靠性与创新技术的平衡。其核心在于对细节的极致把控(如车内时钟秒针跳动声的调校)和长期主义的技术投入(如混动系统专利积累),从而在豪华车市场中建立独特竞争力。

(3)质量控制方面。雷克萨斯在生产过程中采用了非常严格的质量控制标准,包括对每一个零件、每一道工序的苛求极致完美。例如,在涂装环节,雷克萨斯对漆面厚度和色差都有严格的要求,并且喷涂和检测工序完成后,还会进行人工复审,确保不出现任何瑕疵。此外,雷克萨斯在使用电子科技系统上非常保守,希望减少电子科技系统可能导致的质量缺陷。雷克萨斯特别重视研发过程的实验,包括全球路试,即车辆在极寒(如北极圈)、高温(沙漠)、高海拔等极端环境中测试,验证动力系统、电池(混动 / 电动车型)及电子设备的可靠性;细节耐久性测试,即针对豪华车用户关注点,模拟高频次使用场景(如真皮座椅反复摩擦、按钮点击数万次);风洞实验,即优化空气动力学设计(如纺锤形格栅的导流效果),降低风噪并提升续航(电动车型)。雷克萨斯执行严格的生产标准 LQS,该标准比丰田公司其他车型的标准更严苛,例如车身缝隙精度控制在 ±0.1mm 内,漆面需通过 “超镜面检测”,每款量产车出厂前都需经过 1700 项检查及特殊检测,保证不良品不流入市场,涂装车间对 0.1mm 的粉尘瑕疵零容忍,装配线设置 “质量门” 进行最终检测。

(4)技术创新传承方面。雷克萨斯在技术创新方面也有着很高的造诣,特别是在混合动力技术和安全性能方面。其推出的混合动力系统在全球范围内都非常受欢迎,既节能又环保。此外,雷克萨斯还在自动驾驶等方面不断进行研发和创新,力求为消费者带来更好的驾驶体验。这一切都得益于丰田公司在长期的汽车生产中积累的经验和核心技术。雷克萨斯研发团队大多数都是从丰田公司抽调的经验丰富的研发人员,实现了核心技术和设计制造经验在雷克萨斯上的传承。

(5)工匠精神传承方面。在雷克萨斯车型的研发中,高度重视用户需求分析,了解潜在客户对产品质量和可靠性的严苛要求,设计团队以消费者的需求为设计原点,将 “匠人” 精神贯穿在研发、生产和服务的各个领域。工程师和设计人员在每一个零件、每一道工序的毫厘之差中苛求极致完美,淬炼品质之魂。这种工匠精神的传承,使得雷克萨斯在细节处理上达到了极高的水平,确保了产品的高质量。例如,日本工厂的资深工匠参与关键环节,部分工艺(如内饰缝线、木材打磨)依赖手工完成,匠人培训需通过 “6 万小时法则”(约 30 年经验)才能获得认证等。

(6)可靠性保障方面。雷克萨斯以 “质量是尊严” 作为品牌的运营理念,在研发和生产过程中对产品质量和可靠性都有着极其严格的要求。其各个车型在全球范围内都享有极高的信誉和口碑。高耐用性也是雷克萨斯车辆的一大特点,许多车型的保修期都达到了 4 年或 10 万公里,部分车型甚至提供了 5 年或 15 万公里的保修服务,体现了雷克萨斯团队对自己产品质量的自信。

(7)标准化方面。雷克萨斯作为丰田旗下的豪华汽车品牌,其 “标准” 涉及多个维度,包括技术规范、环保要求、品牌标识设计以及生产制造等:①在环保与排放标准方面,雷克萨斯在全球市场遵循严格的环保法规,例如在中国市场,其主力车型(如 RX 系列)符合国 VI 排放标准,采用混合动力系统和尾气处理技术,如选择性催化还原(selective catalytic reduction, SCR)和颗粒捕集器(diesel particulate filter, DPF),显著降低了污染物排放,以国 VIb 为例,一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOₓ)排放限值较国 V 分别降低 50% 和 58%;②在生产与制造标准方面,雷克萨斯以 “至臻完美” 为制造理念,生产过程需通过 500 条严格监控标准,确保每辆车的工艺与可靠性,例如混合动力车型的电池和电控系统需通过极端环境测试;③在品牌标识与设计标准方面,雷克萨斯标志由椭圆环绕的大写字母 L 构成,象征全球化视野与豪华定位,其设计经过精密数学计算,耗时半年完成,旨在传递品牌对细节的极致追求,此外,车型设计强调 “纯、预、妙” 哲学,如纺锤形格栅和流畅车身线条,体现科技与美学的结合;④在未来战略标准方面,雷克萨斯计划 2030 年实现全系纯电动化,并在中国等核心市场推出 100% 电动车型。其电动化战略依托中国产业链优势,整合氢能、电池回收等技术,目标到 2035 年成为全球碳中和典范。

(8)国产机床行业可以学到什么。为了打造全新的高端品牌,国产机床制造企业在研发方面可以从雷克萨斯获得启发:学习雷克萨斯 “舍我其谁”“我就是高端” 的研发理念;学习雷克萨斯勇于投入的研发决心,因为没有投入就没有产出;学习雷克萨斯在研发过程中绝不偷工减料的工匠精神;学习雷克萨斯研发过程中精益求精的精细化且严格的研发态度;学习雷克萨斯在研发过程追求 “极致化” 的质量控制的工作精神;学习雷克萨斯在研发过程 “该做的分析绝不省略” 的设计态度;学习雷克萨斯在研发过程 “该做的实验绝不省略” 的研发精神;学习雷克萨斯脚踏实地,绝不浮躁的打造高端品牌的精神。

6.2 其他行业产品的创新研发做法概述

近几年,我国企业在技术创新方面持续发力,有力地促进了创新能力和市场竞争力的提升。以下案例来自于各行各业,但这些企业都具有一个共同特点,就是拥有核心技术,高度重视正向研发(平均研发投入占比超 5%,部分企业在 20% 以上),因此,他们在创新能力提升和正向研发方面的一些具体做法对国产机床向高端化转型都具有积极的借鉴意义。

(1)华中科技大学开发的铸锻铣一体化 3D 打印数控机床技术。这项技术由华中科技大学张海鸥教授团队研发,是全球首台将铸造、锻造、铣削三大工艺集成于一体的 3D 打印数控机床。其创新点在于通过 “微铸、微锻、铣、磨” 同工位集成,较好地解决了传统 3D 打印金属零件强度低、易变形等世界性难题。该技术可以应用于航空航天、国防与新能源等高端装备制造领域,已被我国政府列入《中国禁止出口限制出口技术目录》。

(2)S 试件技术。S 试件是用来检测和评价五轴联动机床加工精度的一种新技术,对评价和提高五轴机床加工复杂零件的精度具有非常重要的意义。该技术于 2012 年由我国中航工业数控技术团队向国际标准化组织提出,截至目前已经正式批准成为国家标准(GB/T 39967-2012《五轴联动加工中心 S 形试件精度检验》)和国际标准(ISO10791-7:2020《加工中心检验条件第 7 部分:精加工试件精度检验》),是我国在机床领域少有的能够列入国际标准的新技术。S 试件形状复杂,包含多个曲面和曲线,能够全面评估机床的动态精度、几何精度和加工能力,在航空航天、汽车制造和模具制造等领域都有广泛的应用。S 试件的提出、应用和标准化充分体现了新技术研发过程中 “产学研用” 紧密合作的特点,对未来国产机床的技术创新具有非常重要的借鉴意义。

(3)华为公司的技术创新与新产品研发。华为公司致力于信息技术和通信技术(ICT)与通信设备的研发和生产,建立了强大的研发体系。该公司的技术创新能力非常突出,产品以可靠性高著称,正是因为这些特点,在国外的断供情况下,依靠自己的核心技术和高科技产品在与国外大公司的竞争中不落下风。华为每年投入大量的研发资金用于核心技术研究和新产品开发,核心技术包括麒麟芯片、5G 技术、鸿蒙 OS、自动驾驶系统等,2022 年研发费用 1615 亿元,占营业收入的 25%,10 年累计投入超过 9773 亿元,构建了从单点突破到系统创新的生态系统,实现了 “芯片 + OS + 生态” 的闭环系统。

(4)比亚迪公司的技术创新与新产品研发。比亚迪公司的新能源汽车销量最近几年异常火爆,2024 年比亚迪公司的汽车销售达到 427.21 万辆,同比增长 41.26%,全球排名第五。比亚迪公司的飞速发展得益于新能源赛道和强大的正向研发能力。比亚迪独家拥有核心技术:①刀片电池技术,全球首个通过针刺测试的磷酸铁锂电池的能量密度提升 50%;②e 平台 3.0 技术,纯电专属平台,集成八合一电驱、宽温域热泵技术等;③混动 DM-i(dual mode intelligent)技术,热效率 43% 的骁云发动机,颠覆日系混动技术路线;④垂直整合能力,自研 IGBT(insulated gate bipolar transistor)芯片、电机、电控,供应链自主化率超 75%。这些独有的核心技术和正向研发能力有力支持了比亚迪公司的快速发展。

(5)大疆创新公司的技术创新与新产品研发。大疆创新公司主要生产无人机与机器人,是无人机研发和生产的全球化标杆,消费级无人机全球市场占有率超过 70%,连续多年被美国制裁仍保持销量和技术领先。该公司拥有众多的核心技术和独到的研发模式。核心技术:飞控系统,自主开发的 FlightAutonomy 系统可以稳定实现厘米级精准悬停;云台技术,三轴机械云台专利,全球市场占有率超过 80%;激光雷达,L1/L2 系列打破 Velodyne 的垄断,成本降低 90%;研发模式,以 “技术预研 + 快速迭代” 驱动,年均推出 20 余款新产品。

(6)宁德时代的技术创新与新产品研发。宁德时代新能源科技股份有限公司是专业研究和生产动力电池和储能系统的企业,技术研发实力和生产能力全球领先。2023 年的数据显示,宁德时代研发人员共 20604 人,全年研发总投入 184 亿元,拥有(包括申请)国内外专利 29487 项,全球动力电池市场占有率 36.8%,连续 7 年排名全球第一。宁德时代的核心技术:钠离子电池,全球首款 160Wh/kg 能量密度,低温性能优于锂电;CTP3.0 麒麟电池,体积利用率 72%,续航突破 1000km;固态电池,2023 年发布凝聚态电池,能量密度达 500Wh/kg;专利布局,拥有超 6000 项电池相关专利,主导全球动力电池标准制定;产业链掌控,从锂矿开采到电池回收全链条布局。

(7)京东方的技术创新与新产品研发。京东方集团是全球领先的半导体显示技术企业,在显示技术领域具有显著的技术创新能力和市场领导地位,LCD/OLED 出货量全球第一,打破日韩技术垄断。京东方的核心技术:柔性 OLED,成都工厂 G6 产线良率达 80%,供货苹果 / 三星旗舰手机;8K 面板,全球首发 110 英寸 8K 超高清显示屏,占据高端电视市场;MLED 技术,玻璃基 Mini LED 背光实现百万级对比度;研发投入,2022 年研发投入 126 亿元,获得专利累计超 10 万件。

(8)中国中车的技术创新与新产品研发。中国中车是轨道交通装备制造领域的领先企业,在国际市场上具有很强的竞争力和很大的影响力。该企业的核心技术和创新产品:复兴号动车组,国产化率 90%,设计寿命 30 年,商业运营时速 350km/h,为全球最快;永磁牵引系统,能耗降低 20%;智能轨道列车,无轨导向虚拟轨道技术颠覆传统有轨电车模式;竞争力强大,在波士顿地铁、雅万高铁等项目实现技术标准输出。

(9)海康威视的技术创新与新产品研发。海康威视是一家研发和生产智能安防系统与机器视觉系统的高科技企业,拥有众多的核心技术,研发能力领先国内外同类企业。企业的核心技术和产品:AI 开放平台,自研深度学习框架,支持千万级设备智能分析;热成像芯片,突破法国 ULIS(Unité de Laboratoire pour l'Innovation Scientifique)技术封锁,实现非制冷红外探测器量产;工业相机,8K 分辨率、微米级检测精度,替代德国 Basler / 日本 Keyence;研发体系,全球建有 8 大研发中心,研发人员占比超 50%,研发实力超群。

(10)迈瑞医疗的技术创新与新产品研发。迈瑞医疗一家高端医疗设备研发制造厂商,也是全球医疗设备的创新领导者之一。该公司高度重视创新技术和产品研发,每年将 10% 营收投入研发,通过并购海外技术团队加速创新。该公司的创新产品:呼吸机,疫情期间全球市场份额跃居第三,超越飞利浦;超声影像,Resona 系列打破 GE / 西门子在高端彩超装备上的垄断;血液分析仪,BC-7500 系列通过 FDA 认证,进入欧美医院,证明了该公司的创新实力和产品的质量保障能力。

(11)三一重工的技术创新与新产品研发。三一重工是一家研发和生产工程机械的企业,其技术水平和研发能力国际领先,混凝土机械市占有率居全球第一,出口占比超 50%。该公司的创新技术及产品:无人挖掘机,5G 远程操控,已应用于新疆煤矿等高危场景;电动化设备,SY16E 电动挖掘机充电 1 小时续航 8 小时,零排放;在产品智能化方面,根云平台连接全球 70 万台自家的设备,预测性维护降低故障率达 30%。

(12)商汤科技的技术创新与新产品研发。商汤科技是一家全球领先的人工智能基础平台开发和运营商,公司以 “坚持原创,让 AI 引领人类进步” 为使命,致力于推动人工智能前沿研究和软件平台的拓展。该公司拥有的核心技术:SenseCore AI 大装置,是全球最大 AI 算力平台之一,支持千亿参数模型训练;自动驾驶的绝影平台,可以实现 L4 级无人物流车的商业化落地;城市级 AI,方舟平台赋能 150 余个城市智慧化管理;公司重视产学研结合,与香港中文大学 MMLab 等顶级实验室深度合作,论文引用量全球前五。

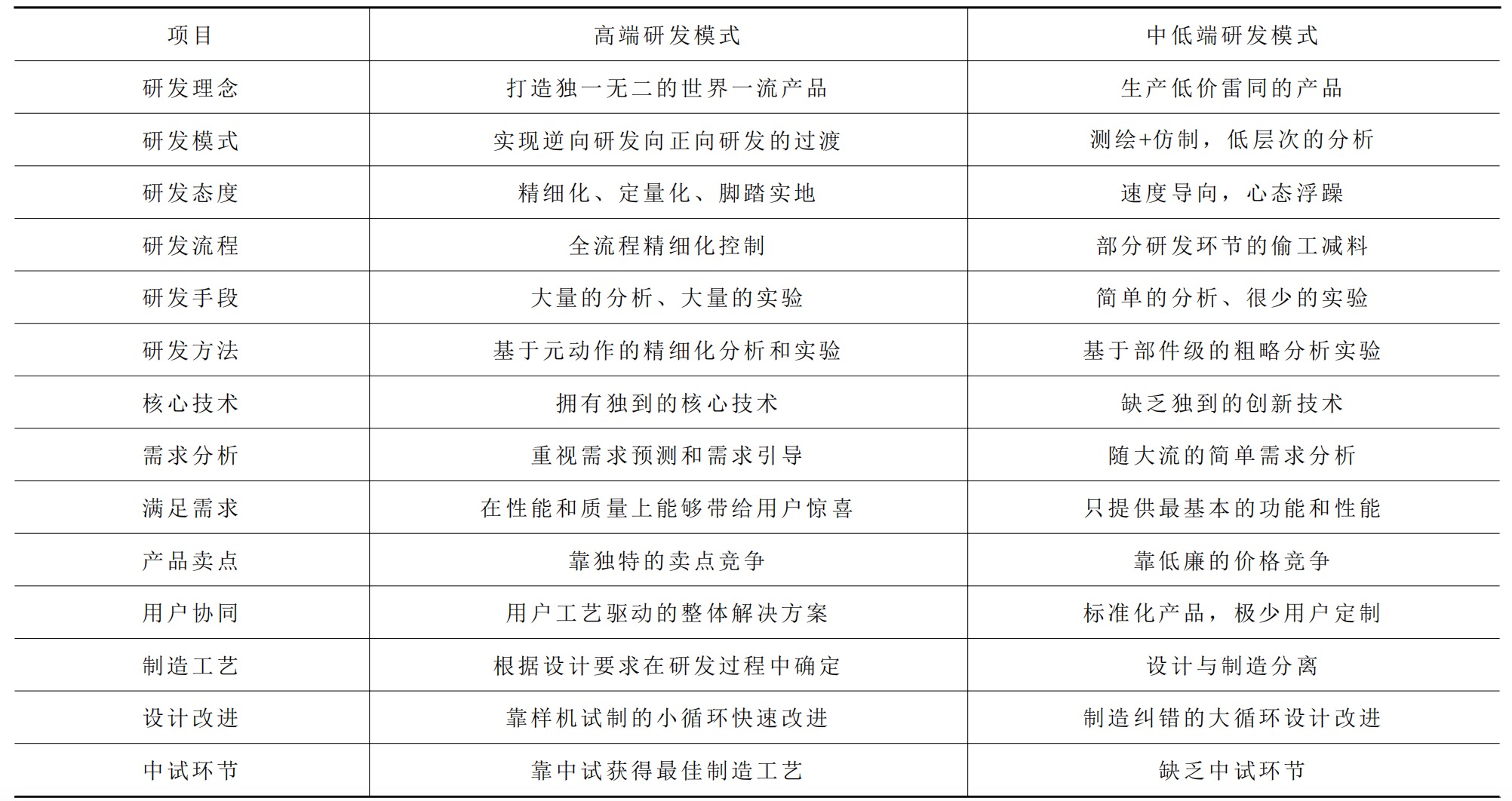

7 高端产品研发模式与传统产品研发模式的比较

与中低端产品的研发(测绘式、分析式、改进式)相比,为了保障高端产品的功能、性能和质量,高端产品的研发必须具有自己独到的特点,这两种研发模式的对比见表 1。

表 1 高端产品研发与传统产品研发的比较

8 结语

对于任何一个制造企业而言,不断向市场推出适销对路的新产品都是必不可少的,而任何新产品的推出都需要先进行新产品的开发。国产汽车行业近几年出现了爆发式增长的局面,不断向市场推出切合用户需求的新车型,促进了自主品牌汽车的生产和销售,侧面验证了新产品自主开发的重要性。但国产机床行业的发展却不容乐观,尽管在国家政策的大力扶持下,近几年机床行业在新产品研发方面也取得长足的进步,但与汽车行业的发展相比仍然存在较大的差距。高端机床发展的主要问题是所生产的机床产品的档次不够高,产品质量低,不能满足国内高端装备制造领域的需求,随时面临着 “卡脖子” 的风险,亟需提升高端机床的研发和生产能力。为此,本文首先对研发模式进行了分类,提出测绘式研发、分析式研发、逆向研发和正向研发等四种研发模式,简单论述了各研发模式的特点,根据国产机床行业的技术发展现状,提出逆向研发模式更适合当前阶段国产机床现状的观点,并建议在取得较多的技术积累后再逐步转向到难度更大的正向研发模式。为了帮助企业构建适合自己的研发模式,分别论述了逆向研发模式和正向研发模式的运作流程和关键技术,并指出无论是正向研发还是逆向研发,都应该完美的解决以下问题:研发过程不允许出现 “偷工减料” 的现象、自主研发必须以拥有核心技术为前提、研发过程必须进行大量的分析和实验(实现设计参数和工艺参数的定量化、作业指导书的标准化)、在研发阶段必须做好产品设计和工艺设计的同步改进、工艺设计必须在研发阶段确定、产品研发必须采用与用户高度协作的工艺驱动的整体解决方案、基于 “元动作” 的设计、建模和分析等。为了帮助国产装备制造企业构建自己的高端研发模式,以丰田汽车的高端品牌雷克萨斯为例,简单介绍了雷克萨斯产品研发的理念和具体做法。最后,对比了高端研发模式(逆向研发和正向研发)和中低端研发模式(测绘式研发和分析式研发)的区别。本文介绍的内容对建立高端数控机床的创新研发体系具有重要的参考价值。

原文刊载于《制造技术与机床》 2025年第7期 作者:张根保 罗天洪 朱晓

暂无评论,等你抢沙发