导语:智能汽车对算力的渴求永无止境一场围绕高性能芯片的争夺战正在汽车产业内外激烈上演

当一辆智能汽车同时运行着高阶自动驾驶、流畅的智能座舱多屏交互和复杂的车身控制系统时,它已然成为一座“移动的数据中心”。其背后是超过1000颗芯片的协同工作,其中高性能主控芯片的价值和重要性日益凸显。

面对“芯片荒”的教训和智能化竞争的压力,中国车企不再满足于被动采购。它们或自研、或投资、或与芯片公司深度绑定,正以前所未有的力度重塑汽车芯片供应链。

智能汽车催生三类芯片黄金赛道

汽车智能化转型催生了海量芯片需求,三大领域正成为技术演进和市场竞争的焦点。

智能驾驶芯片是当之无愧的“皇冠明珠”。随着城区领航辅助驾驶(NOA)从高端车型向20万元以下市场快速渗透,其对算力的需求正经历爆发式增长。

L2+级智能驾驶的渗透率在2024年已达到18.7%,驱动着芯片算力从最初的几十TOPS,一路飙升至2000 TOPS。

智能座舱芯片则直接决定了用户的数字化体验。从单一液晶仪表到“一芯多屏” 乃至“一芯带十屏” ,座舱芯片需要处理语音、视觉、娱乐等多模态交互,其性能直接影响系统流畅度。

高通、三星等消费电子芯片巨头凭借其丰富的生态和强大的图形处理能力,在此领域占据先发优势。

中央控制芯片作为汽车电子电气架构从分布式走向“中央计算+区域控制” 的核心载体,是产业变革中的“隐形冠军”。

这类芯片负责整车的数据交换、电源管理和功能协调,需具备高可靠性、低延迟和丰富的通信接口。

国产芯片的多路径突围

面对明确的市场需求,国内芯片企业正沿不同技术路径展开突围。

在智能驾驶领域,地平线凭借其征程系列芯片,以“效能比”为核心优势,在量产车上实现了优异的帧率表现。其征程6系列通过集成BPU纳什架构,进一步提升了计算效率。

黑芝麻智能则聚焦大算力领域,其武当系列芯片支持跨域计算,为车企提供了灵活的解决方案。

智能座舱芯片的竞争已进入“拼制程、拼生态” 的白热化阶段。芯擎科技的龍鷹一号采用7nm车规工艺,在性能上对标国际旗舰产品,已成功在多款车型上量产搭载。

值得注意的是,RISC-V开放指令集架构正成为国产芯片实现差异化竞争的关键抓手。相比传统架构,RISC-V具有可定制、成本低、开发快的优势,正逐渐被国内芯片设计公司采纳。

在中央控制芯片领域,辰至半导体推出的C1系列芯片实现了30k DMIPS的算力,功耗较同类产品降低20%,填补了国产中央域控芯片的空白。

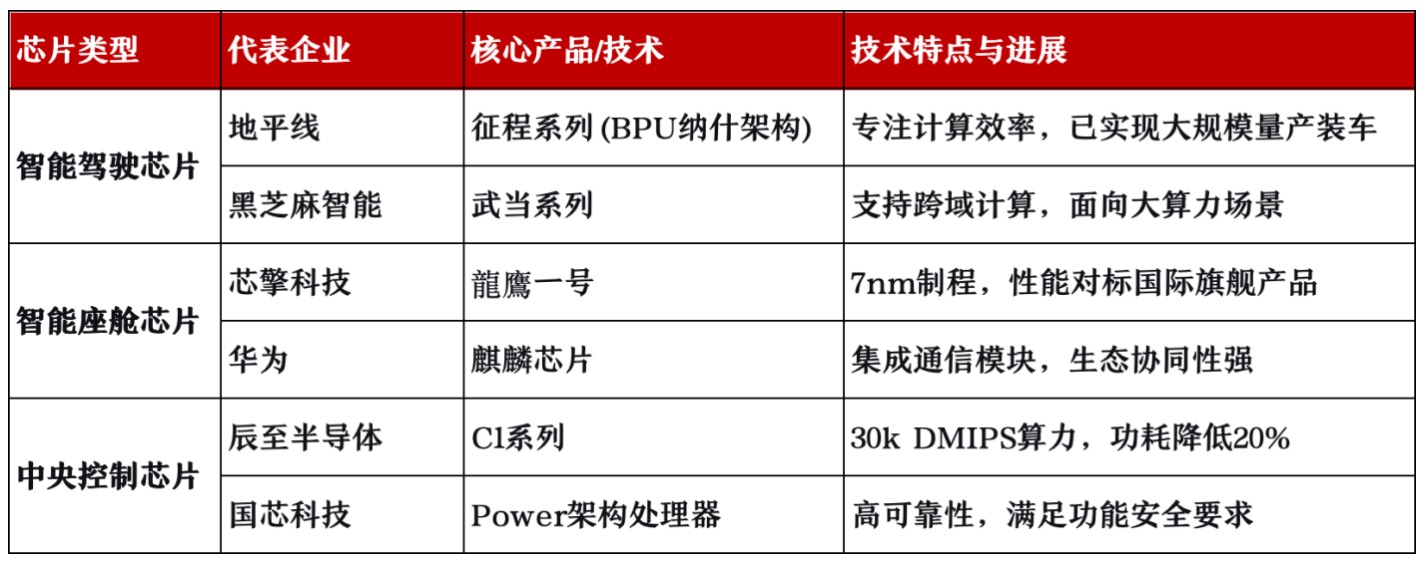

下表展示了国内主要汽车芯片企业在三大领域的技术布局:

车企深度参与芯片供应链重塑

汽车芯片的战略地位,促使车企以多种方式介入芯片产业,供应链关系正经历深刻重构。

自研芯片成为部分头部车企的选择。比亚迪早在2005年便成立半导体事业部,蔚来、小鹏等新势力也纷纷组建芯片研发团队,旨在掌握核心技术的自主权。

战略投资与合资是更为普遍的模式。吉利控股集团战略投资了芯擎科技,并共同开发新一代智能座舱芯片;上汽、东风等车企则通过产业基金投资了多家芯片创业公司。

联合定义与深度绑定则成为务实之选。理想汽车与地平线的合作便是典型案例——双方不仅限于采购关系,更共同定义芯片规格,实现软硬件协同优化。

这种深度绑定的模式,既保障了车企的芯片供应,又为芯片企业提供了稳定的出货渠道,形成双赢格局。

一位行业分析师指出:“车企与芯片公司的关系正在从简单的买卖关系,转变为共同开发、风险共担的战略伙伴关系。”

国产芯片的突围障碍

尽管进展显著,但国产汽车芯片仍面临多重挑战。

技术壁垒依然高企。尤其是在5nm及以下的先进制程领域,国内产业链尚不完善,车规级芯片的功能安全(ASIL-D) 认证经验不足,与积累了数十年的国际巨头相比仍有差距。

生态建设是另一大短板。芯片的价值不仅在于硬件性能,更依赖于其软件工具链、开发生态和算法优化。英伟达凭借CUDA生态系统,在开发者群体中建立了深厚护城河。

成本与规模的矛盾同样突出。车规级芯片研发投入动辄数十亿元,需要巨大的出货量才能摊薄成本。而车企对供应链稳定性的要求,使得它们对切换国产芯片方案持谨慎态度。

测试认证周期长也是不得不面对的现实。一颗芯片完成所有车规级测试认证需时2-3年,期间需要与车企进行多轮技术对接和迭代优化,资金和时间成本高昂。

国产芯片的机遇与趋势

展望未来,国产汽车芯片产业在挑战中蕴藏着巨大机遇。

政策支持持续加码。工信部已明确提出到2025年汽车芯片国产化率提升至20% 的目标,并通过专项资金支持关键技术攻关,为产业发展提供了有力保障。

技术路线呈现多元化发展。除了继续追赶先进制程,Chiplet(芯粒) 技术、RISC-V架构和异构集成等新兴方向,为国产芯片提供了“换道超车”的可能。

市场窗口依然敞开。中国作为全球最大的智能汽车市场,为本土芯片企业提供了宝贵的试错和迭代机会。随着中央计算+区域控制架构成为行业共识,新一轮芯片竞争刚刚开始。

供应链安全意识已深入人心。经历多轮芯片短缺危机后,车企纷纷将供应链安全提升至战略高度,愿意给予国产芯片“上车”机会,这是前所未有的有利条件。

2025-2027年将是国产汽车芯片从“可用”走向“好用”的关键窗口期。随着征程6、武当、龍鷹二号等新一代芯片的量产装车,国产芯片有望在智能驾驶、智能座舱等领域与国际巨头正面竞争。

未来汽车芯片的竞争,不再是单颗芯片的算力比拼,而是芯片+工具链+算法的系统性竞争。谁能构建起更完善的生态,谁就能在智能汽车时代掌握主动权。

暂无评论,等你抢沙发