导语:人工智能正以颠覆性力量重塑产品研发设计的全流程推动传统 计算机辅助 模式向 智能增强 新范式跨越

在工业数字化转型的浪潮中,人工智能正以颠覆性力量重塑产品研发设计的全流程,推动传统 “计算机辅助” 模式向 “智能增强” 新范式跨越。这种变革不仅体现在工具功能的迭代升级,更深刻改变了研发设计的底层逻辑 —— 从线性流程走向并行迭代,从经验驱动转向数据与知识双轮驱动,从标准化设计迈向个性化创成。本文将结合航空航天、汽车、消费电子、农业机械等多行业实践案例,系统剖析 AI 对产品研发设计模式的重构路径,详解 CAD/CAE 工具的创新突破,并展望未来发展趋势,为数字化研发人员提供战略参考。

一、AI 重构产品研发设计:从流程颠覆到逻辑革新

传统产品研发遵循 “概念设计→详细设计→仿真验证→优化→制造” 的线性流程,依赖工程师经验积累与反复试错,存在迭代周期长、创新边界窄、资源消耗大等痛点。AI 的深度介入打破了这一固有框架,构建起数据驱动、实时反馈、智能协同的全新研发体系。

(一)驱动逻辑转型:从经验依赖到数据与知识双驱动

传统研发模式中,工程师的个人经验、行业直觉是设计决策的核心依据,导致设计方案受限于个体认知边界,且难以快速响应复杂场景需求。而 AI 通过深度学习算法,可挖掘海量历史设计数据、仿真数据、用户反馈数据及运维数据中的隐性规律 —— 例如空客在 A320 舱区隔离壁设计中,AI 模型学习了航空工业数十年的结构力学数据与仿生学原理,最终生成的细胞式结构方案,实现 45% 减重(从 36.2kg 降至 19.9kg)的同时,完全满足安全标准,这种突破人类经验边界的创新设计,正是数据与知识双驱动的典型成果。

在汽车领域,特斯拉为每辆在售车型构建数字孪生体,车辆行驶中产生的温度、电池电压、电机转速等实时数据,持续反哺 AI 模型优化仿真算法。这种 “真实场景数据 - 虚拟模型校准 - 物理产品迭代” 的闭环,使研发决策不再依赖静态经验,而是基于动态、全量的数据洞察,大幅提升设计方案的科学性与适应性。

(二)流程效率跃升:自动化与极速迭代的协同

AI 通过自动化处理重复性、规则性任务,释放工程师的创新精力。在建模环节,AI 可自动修复导入的破损模型、完成标准化网格划分;在设计检索环节,宝马搭建的零部件数据库,能通过几何相似性算法,在几秒内为工程师匹配可重用的历史模型,其内部数据显示,该功能使设计重用率提升 30% 以上,避免重复 “造轮子”。

更关键的是,AI 驱动的生成式设计将迭代周期从 “天 / 周” 压缩至 “小时 / 分钟”。通用汽车与 Autodesk 合作优化安全带支架时,AI 在短时间内生成 150 余个可行方案,最终选定的 3D 打印方案将 8 个零件整合为 1 个,既减重 40%,又简化供应链;阿迪达斯 Futurecraft 4D 运动鞋中底设计中,AI 根据运动员脚型、体重等参数,快速生成个性化微观结构方案,实现 “一人一鞋” 的大规模定制,彻底改变了传统制鞋行业的标准化生产逻辑。

(三)仿真能力革新:预测性设计与物理可信性保障

传统 CAE 仿真(如有限元分析、计算流体动力学)需数小时甚至数天完成高保真计算,难以支撑快速迭代需求。AI 代理模型(Surrogate Model)通过在高保真数据上训练神经网络,可将仿真时间缩短至毫秒级 —— 约翰迪尔在联合收割机多体动力学仿真中,借助 Altair 的 AI 代理模型,将原本需数小时的仿真压缩至几分钟,得以在虚拟环境中模拟上万种极端工况,大幅减少物理样机测试成本。

同时,物理信息神经网络(PINNs)的出现解决了 “数据稀缺场景下仿真可信度” 难题。NASA 在航天器气动热力学仿真中,将纳维 - 斯托克斯方程嵌入神经网络,即使在超高音速飞行等数据有限、工况极端的场景中,仍能提供比纯数据驱动模型更可靠的预测结果,为航空航天等高精度领域的研发提供了关键技术支撑。

AI 对研发工具的改造并非简单叠加功能,而是围绕 “设计效率提升、创新边界拓展、跨环节协同” 三大目标,实现从 “辅助工具” 到 “智能伙伴” 的转变,且在不同行业场景中呈现出差异化的落地路径。

(一)CAD 领域:从建模效率到全链路设计能力提升

CAD 工具的 AI 创新已覆盖 “概念生成 - 建模优化 - 知识重用” 全流程,且深度融合制造需求与个性化场景。

在生成式设计方面,主流软件均推出专用模块 ——Autodesk Fusion 360、ANSYS Discovery、西门子 NX 的 Generative Design 功能,可根据用户输入的负载条件、制造约束(如 3D 打印工艺限制)自动生成多套结构方案。除空客、通用汽车的案例外,医疗领域也广泛应用该技术:定制化骨科植入物设计中,AI 根据患者骨骼 CT 数据与生物力学要求,生成符合人体工学的多孔结构,既保证植入稳定性,又降低排异反应风险。

AI 辅助建模与自然语言交互进一步降低设计门槛。Onshape 的 AI 辅助功能可识别手绘草图意图,自动转换为参数化 3D 模型,并预测用户后续操作推荐命令;部分 CAD 插件结合 ChatGPT 等大语言模型,支持用户通过自然语言描述需求(如 “设计承重 100 公斤的现代简约四脚桌”),快速生成初步 3D 模型。这种交互方式不仅提升资深工程师效率,更让产品经理、终端用户等非专业人员参与设计,推动 “民主化设计” 趋势。

知识图谱驱动的设计重用则成为企业降本关键。宝马、通用汽车等企业通过 AI 构建零部件知识图谱,当工程师新建零件时,系统自动推荐相似的现有模型或标准件 —— 通用汽车的实践显示,该功能使零部件标准化率提升 25%,供应链管理成本降低 18%,同时保证设计质量的一致性。此外,微软亚洲研究院提出的 FlexCAD、CADFusion 等技术,进一步突破建模层级限制:FlexCAD 用单一模型打通六大建模层级,一次微调即可覆盖全流程需求;CADFusion 通过 “序列学习 + 视觉反馈” 训练,让模型同时具备 “理解渲染图几何结构” 与 “生成设计指令” 的能力,为复杂产品设计提供新范式。

CAE 工具的 AI 创新聚焦 “仿真效率提升、跨物理场协同、数字孪生联动” 三大方向,且与产品运维、下一代研发形成闭环。

AI 代理模型的规模化应用是当前核心突破点。除约翰迪尔的案例外,汽车行业的电池热管理仿真中,AI 代理模型可快速预测不同工况下电池温度分布,支持工程师在设计阶段优化散热结构;电子行业的芯片热仿真中,AI 代理模型能实时反馈不同封装方案的热性能,缩短芯片研发周期。ANSYS、西门子 Simcenter、Altair 等软件厂商均将 AI 代理模型作为核心竞争力,推出针对不同行业的解决方案。

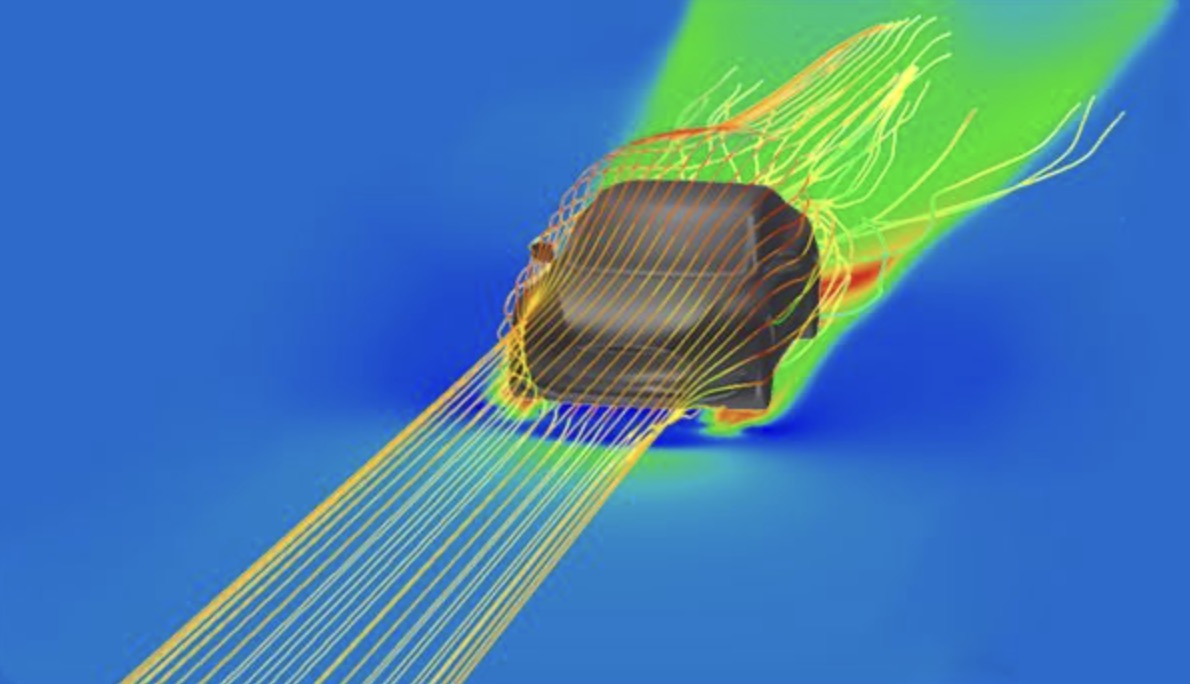

多物理场与多学科优化(MDO)能力显著增强。电动汽车研发中,AI 算法(如强化学习、贝叶斯优化)可协同优化 “结构强度 - 流体动力学 - 电磁兼容性” 等相互冲突的目标:特斯拉在电池包设计中,通过 AI 平衡 “轻量化(结构目标)、散热效率(流体目标)、抗电磁干扰(电磁目标)”,最终方案比传统 MDO 方法设计的产品减重 12%,同时提升 15% 散热效率。

更重要的是,CAE 与数字孪生的深度融合,使仿真从 “设计验证工具” 升级为 “全生命周期优化载体”。特斯拉的数字孪生体系中,CAE 仿真模型通过实时接收车辆运维数据持续校准,不仅用于预测性维护(如提前预警电池故障),还为下一代车型的电池管理算法、热管理系统提供数据支撑;风电行业中,企业通过风电机组数字孪生的 AI 仿真,实时优化叶片角度与运行参数,提升发电效率的同时延长设备寿命。

三、未来趋势与行动建议:从技术预判到能力构建

AI 驱动的产品研发设计正朝着 “平台化、全流程化、可持续化” 方向演进,数字化研发人员需提前布局能力建设,以适应行业变革。

(一)未来核心趋势:从技术整合到生态重构

一是 “AI 原生平台” 成为行业标配。西门子 Xcelerator、达索 3DEXPERIENCE、PTC Atlas 等平台正朝着 “集成设计、仿真、数据、AI 的云原生操作系统” 演进,AI 不再是外挂插件,而是嵌入需求分析、概念生成、制造执行、运维优化全链路的核心引擎。未来,企业间的竞争将不再是单一工具的比拼,而是 “AI 原生平台 + 行业数据” 的生态竞争。

二是生成式 AI 贯穿研发全流程。大语言模型(LLM)将从 “对话交互” 转向 “全文档生成与代码输出”:需求阶段自动分析用户反馈生成需求文档,设计阶段根据文本描述生成 3D 模型与仿真方案,制造阶段自动编写 CNC 加工代码、3D 打印切片程序,测试阶段生成仿真报告与维护手册。这种 “端到端生成” 能力将进一步压缩研发周期,且在消费电子、智能家居等快迭代行业率先落地。

三是可持续性设计成为核心约束。随着 “双碳” 目标推进,AI 将在设计初期自动计算产品全生命周期碳足迹,并将其作为关键约束条件。法国初创公司 Sweep 的解决方案已实现 “材料选择 - 工艺优化 - 运维节能” 的全链路碳排放建模,AI 可自动推荐最低碳的设计方案 —— 例如汽车零部件设计中,优先选择可回收铝合金材料,同时优化结构减少加工能耗。此外,AI 驱动的新材料研发将为可持续设计提供支撑:宝马通过 AI 筛选高性能电池材料,在提升能量密度的同时降低稀有金属用量;化工企业借助 AI 预测高分子材料性能,开发可降解、低污染的替代材料。

(二)数字化研发人员的行动策略

面对行业变革,研发人员需从 “技术应用、能力升级、资源整合” 三方面构建竞争力:

第一,聚焦平台生态而非单一工具。需深入理解西门子、达索、Autodesk 等巨头的 AI 战略,分析其平台在行业场景中的适配性(如航空航天企业更适合达索 3DEXPERIENCE 的多学科协同能力,汽车企业可优先选择西门子 Xcelerator 的数字孪生集成能力),并积极参与平台生态合作,而非局限于某一软件的操作技能。

第二,转型 “AI 增强型工程师”。核心能力需从 “软件操作” 转向 “问题定义、约束设置、结果评判”:掌握 AI/ML 基础知识(尤其是生成式 AI、PINNs 原理),能够清晰定义设计目标与边界条件(如为生成式设计设定合理的负载、成本约束),并结合工程直觉与物理知识,从 AI 生成的大量方案中筛选最优解。同时,培养 “向 AI 提问” 的能力 —— 例如在仿真优化中,能设计合理的参数变量与验证指标,引导 AI 模型输出更符合实际需求的结果。

第三,推动数据资产化建设。高质量、结构化的工程数据是 AI 发挥价值的基础,研发人员需参与企业数据湖(Data Lake)的构建,推动设计数据、仿真数据、测试数据的标准化存储与标签化管理。例如,在零部件数据管理中,建立 “几何参数 - 性能指标 - 制造工艺” 的关联标签,为 AI 知识图谱与代理模型训练提供高质量 “燃料”。此外,需加强与数据科学家的跨学科合作,共同解决 “数据稀疏场景下的模型训练”“仿真结果与物理世界偏差校准” 等难题,实现工程知识与数据科学的深度融合。

结语

AI 对产品研发设计的变革已进入 “深水区”,从流程逻辑到工具能力,从行业实践到生态构建,均在发生根本性转变。对于数字化研发人员而言,这既是挑战 —— 需快速迭代知识体系以适应技术变革;更是机遇 —— 可借助 AI 突破传统创新边界,在航空航天、汽车、医疗等关键领域实现从 “跟随创新” 到 “引领创新” 的跨越。未来,只有深度理解 AI 技术本质、紧密结合行业场景、主动构建跨领域能力的研发人员,才能在这场范式革命中占据先机,推动产品研发设计迈向更高效率、更高质量、更可持续的新阶段。

暂无评论,等你抢沙发